[박한선의 '세븐' - 7]

1916년 7월 3일, 뉴욕의 한 낡은 집에서 혼자 살던 81살 노파가 죽었다. <뉴욕타임스>는 헤티 그린 여사의 사망원인을 뇌졸중이라고 발표했지만, 일설에는 자신의 하녀에게 보다 값싼 탈지우유가 몸에 좋다며 역정을 내다가 쓰러졌다고 전한다. 그녀는 죽기 전까지 정해진 거처가 없었고, 낡은 여인숙을 전전하면서 살았다. 평생 빵집에서 떨이로 남은 식빵조각이나 오트밀 죽만 먹었으며, 겨울에도 난방을 하지 못해 길거리에서 주운 옷가지를 몇 겹으로 덮고 지냈다. 정말 안타까운 독거 노인의 임종이라고 생각할지도 모른다.

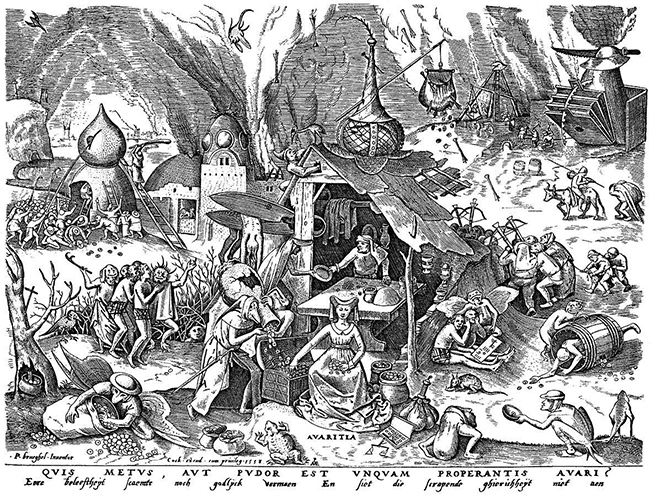

칠죄종 중 하나인 인색(avaritia)은 탐욕으로 번역하기도 하는데, 만족할 줄 모르는 재산에 대한 욕망을 의미한다. 그러나 탐욕이 주는 어감은, 남의 것을 강제로 빼앗아 가지려는 뉘앙스가 강한 편이다. 그래서인지 사람들은 자신이 탐욕과는 별로 관련이 없다고 생각한다. 하지만 원래 아바리티아(avaritia)는 적극적으로 남의 것을 탐하는 마음보다는 자신의 것을 나누지 않고 지나치게 아끼는 것, 즉 인색에 더 가까운 의미다. 실제로 가톨릭 대사전에는 아바리티아를 탐욕이 아니라 ‘간린(慳吝)’으로 번역하고 있는데, 이 ‘간린’이란 ‘아니꼬울 만큼 몹시 인색하다’는 의미다.(국립국어원 표준국어대사전) 즉 남의 것만 탐하지 않으면 되는 것이 아니라, 너무 아끼는 것 자체도 죄악이라는 것이다.

역사상 최대의 여부호, 헤티 그린의 인색함은 일반인의 상상을 초월했다. 남자들이 자신의 돈을 노릴 것이라며 결혼을 미루다가, 당시로는 늦은 나이인 31살에야 계약서를 쓰고 겨우 결혼을 했다. 계약서의 내용에는 ‘파산하면 이혼’이라는 조항이 있었는데, 정말로 남편이 파산하자 이혼했다. 딸이 사위감을 데리고 왔지만, 돈을 노린 것이라고 의심하며 사위가 상속권을 포기할 때까지 결혼을 허락하지 않았다. 심지어는 다리를 다친 아들의 병원비를 아끼려고 무료자선병원을 고집하다가, 결국 한 쪽 다리를 자르는 일도 있었다.

한때 근검절약이 절대 미덕이던 시절이 있었다. 물론 불필요한 낭비를 하지 않고, 절제 있는 소비생활을 하는 것은 예나 지금이나 옳은 일이다. 그러나 재물에 대한 욕심에서 오는 자신의 인색함을, 절약정신으로 포장하는 경우도 흔하다. 사실 인색한 사람은 아주 고집스럽고, 이기적이다. 모든 것을 돈으로 환산하기 때문에, 진정한 인간관계도 맺지 못한다. 자기 것을 남에게 주는 것은 고사하고, 다른 사람이 잘 되는 것도 보지 못한다. 그래서 교황 그레고리오 1세는 인색이 배신, 사기, 거짓, 위증, 불안, 폭력, 냉담의 일곱 딸을 낳는다고 했다. 이 일곱 딸은 전부 인간 관계에 관한 것이다. 오랜 관계를 배신하고, 약자에게 냉담하며, 거짓말로 모략하고, 위증과 사기로 이익을 도모하며, 다른 이의 성공을 보며 불안해하고, 필요하면 폭력까지 서슴지 않는 것이다.

인색함이란 무조건 쌓아 두기만 하는 것이다. 그저 축적하고 저장하기만 한다. 지그문트 프로이트는 어린아이가 배변훈련을 과도하게 받으면, 고집불통의 인색한 결벽적 성격이 된다고 하였다. 물론 탐욕과 인색이, 모두 2-3세 경에 받은 잘못된 양육에 의해서 일어난다고 하기는 어렵다. 그러나 임상에서 보는 병리적 강박과 결벽, 고집, 완고함은, 실제로 탐욕과 인색의 다른 얼굴인 경우가 적지 않다. 흔히 인색의 반대말이 낭비라고 생각하는 경우가 있는데, 사실 인색의 반대말은 관용과 배려다.

인색이 점점 심해지면, 결국 남의 것을 바라게 된다. 그리고 세상의 죄를 짓게 된다. 헤티 그린도 숙모의 유산을 가로채려고, 유언장을 조작했다가 적발되어 벌금을 내기도 했다. 이미 4000만 달러(약 10조 원)가 넘는 재산을 가지고 있음에도, 그녀의 탐욕은 그칠 줄 몰랐던 것이다. 자신의 소유물을 조금이라도 늘려가는 것이 바로 성공이고, 그 반대는 실패라고 생각하는 현대인에게, ‘월 스트리트의 마녀’, 헤티 그린의 불행한 이야기가 주는 메시지는 무엇일까?

| ||

성안드레아병원 정신건강의학과 전문의/ 영성과사회정신연구소 연구소장

성안드레아병원에서 마음이 아픈 환자를 돌보는 한편,

서울대 인류학과에서 정신장애의 신경인류학적 원인에 대해서 연구하고 있다.

현재 호주국립대에서 문화와 건강, 의학 과정을 밟으며, 아보리진 사회를 조사하고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>