조선의 풍속 화보

조선의 풍속 화보는 개항기부터 일제 강점 기간 내내 일본인이 조선의 풍속을 기록, 관찰, 조사한다는 명목으로 제작한 그림이나 화집을 말한다. 조선 후기 김홍도나 신윤복 등 풍속 화가들이 그린 풍속화와는 제작 목적이나 시선, 내용이 크게 다르다. 일본인의 시각에서 조선의 무엇을 어떻게 반영했는지가 잘 드러나 있다. 일본인 화가들은 조선을 어떻게 표상했고 대중에게 무엇을 전하려 했을까?

조선 풍속 화보는 몇 가지 유형으로 분류할 수 있다. 일본인 군인, 관리, 여행자가 조선의 의복⋅노동⋅시장⋅거주⋅관혼상제 등을 설명하며 삽화나 채색화를 첨부한 풍속 기록 화보, 일본인 민속⋅군사 조사단이 조선의 풍속을 그림과 함께 정리한 자료, 조선 주둔군 사령부나 통감부⋅총독부 관련자가 제작한 풍속 사생을 보고서에 첨부한 자료, 조선을 방문한 일본 화가들이 그린 조선 풍속 채색화 등이다. 어떤 유형의 자료든 전반적으로 조선을 관찰 대상으로 보는 식민지적 시각과 편향된 묘사라고 말할 수 있다.

조선 풍속 화보는 조사와 기록의 목적이 강했다. 일본 제국주의의 식민지 연구 맥락에서 조선인의 풍속, 사회, 생활을 체계적으로 기록하려는 의도에서 기획되었다고 볼 수 있다. 각종 그림에는 민속학적, 행정적, 군사적 목적이 섞여 있었다. 외부자로서 조선의 생활을 이국적 풍습으로 바라보는 관찰자적 시선도 두드러졌다. 때로는 과장된 묘사와 왜곡된 시각으로, 조선의 미개성과 후진성을 암묵적으로 드러냈다. 조선의 풍속을 과장하거나 단순화하여 일본 독자에게 이국적 이미지만을 제공하면서, 조선 사회를 왜소하게 표현하려는 이데올로기적 자세가 강하게 드러나 있다.

나카무라 긴조의 <조선 풍속 화보>

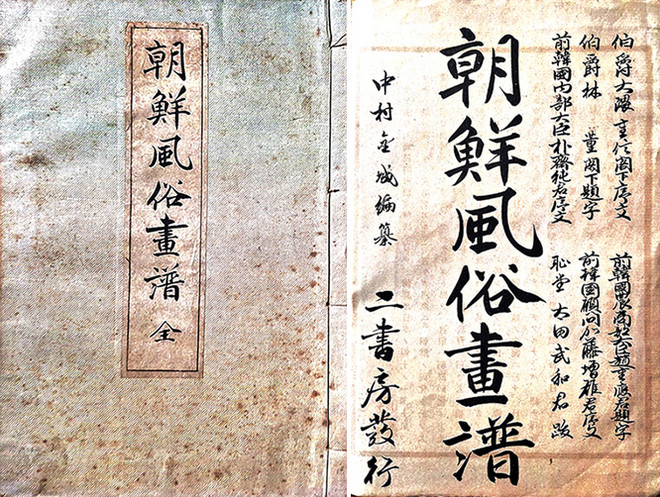

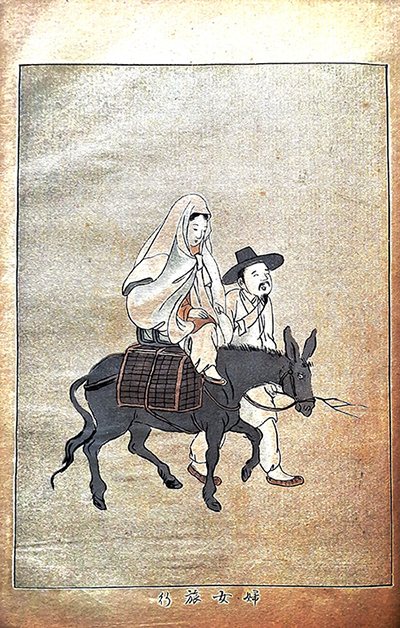

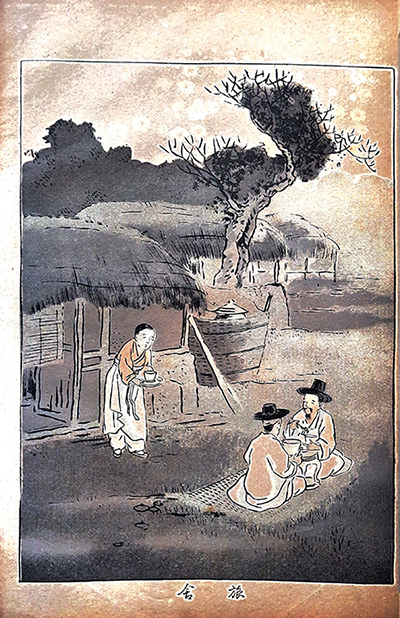

강덕상자료센터는 풍속 화보 자료를 다수 소장하고 있는데, 그 가운데 하나가 나카무라 긴조(中村金城)가 1910년 9월에 펴낸 <조선 풍속 화보>(朝鮮風俗畵譜) 원본이다. 발행 연도를 보면 일본의 한국 강점을 기념해 간행된 것으로, 한국 강점 기념 화보인 셈이다.

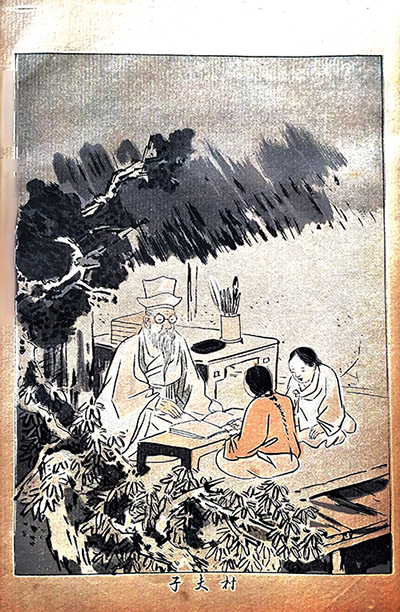

기존 연구에 따르면, 이 화보의 일부는 김준근(金俊根)의 조선 풍속도를 모본으로 그려졌다고 한다. 김준근의 생애와 이력에 대한 기록은 거의 남아 있지 않다. 다만 그가 19세기 말 부산과 원산 등의 개항장에서 풍속화를 그려, 주로 서양인들에게 판매했다는 사실이 알려져 있다. 김준근의 풍속화는 조선은 물론이거니와 일본과 미국을 비롯해 독일, 프랑스, 영국 등 전 세계 20여 곳의 박물관에 1,300점 이상이 남아 있다. 그의 그림은 당시 조선을 방문한 서양인들의 각종 여행기에 삽화로 사용되었다. 김준근은 조선의 풍속을 세계에 널리 알린 화가였다고 할 수 있다. 조선 풍속화의 전통이 일본인 나카무라의 관찰 대상과 선택에 반영되었던 것이다.

김준근의 풍속도를 원용한 나카무라 긴조는 누구였을까? 왜 조선의 풍속에 관심을 가졌을까? <조선 풍속 화보>의 편찬자 나카무라 긴조는 널리 알려진 인물이 아니었다. 그는 주로 조선과 중국의 생활상을 묘사하는 데 관심이 컸던 여행 화가 계열로 분류된다. 그의 세부 이력 역시 별로 알려지지 않는다. 대한제국 궁내부의 고문을 지낸 가토 마스오(加藤増雄)가 쓴 <조선 풍속 화보>의 서문에 따르면, 나카무라는 가나자와(金沢) 출신으로 가토 마스오가 1902년 궁내부 고문으로 경성에 머무를 때 처음 알게 되었다고 한다. 나카무라는 1905년에 가토 마스오의 집에 반년 정도 머무른 적이 있으며, 그해 12월에 청국으로 떠나 1년 동안 천진, 북경에 머물렀고, 그 후 불치병으로 사망한 것으로 기록되어 있다. 따라서 나카무라의 <조선 풍속 화보>에 수록된 그림 97점은 1902년에서 1905년 사이에 제작된 것으로 보인다.

<조선 풍속 화보>의 기법

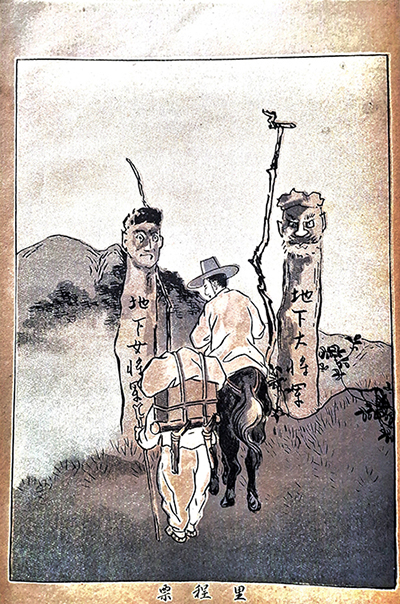

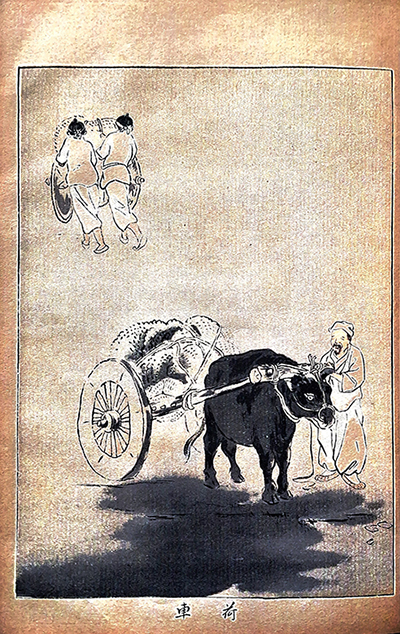

일본 근대 화가들은 조선을 방문하기 전에 이미 조선 풍속도의 복제본을 본 경우가 많았다. 김준근의 조선 풍속도를 모본으로 제작된 나카무라의 <조선 풍속 화보>에는 그 변형 기법에서 몇 가지 정형화된 기법이 발견된다. 제작 과정에서 김준근의 조선 풍속도를 그대로 따르는 방식과 김준근의 조선 풍속도 일부 또는 상당 부분을 변형하여 제작하는 두 가지 방식이 사용되었다.

학계의 해석에 따르면, 여섯 가지 기법이 정형화되었다. 첫째, 그림에 등장하는 인물의 위치와 그 인물이 바라보는 방향을 바꾸어 새롭게 배치하는 기법. 둘째, 그림에 등장하는 인물의 얼굴이나 복장을 약간 변형하는 기법. 셋째, 그림에 등장하는 인물의 인원을 바꾸는 기법. 넷째, 원래 김준근의 조선 풍속도에는 그려지지 않은 배경 그림을 새롭게 추가하는 기법. 다섯째, 그림에 등장하는 물건이나 소품을 바꿔 표현하는 기법. 여섯째, 김준근의 조선 풍속도에서는 두 장으로 그린 것을 한 장으로 합쳐 그리는 기법 등이다.

나카무라가 어떤 맥락에서 김준근의 조선 풍속도를 변형하여 <조선 풍속 화보>를 제작하게 되었는지를 확인하기는 힘들다. 다만 나카무라가 대략 여섯 가지에 이르는 정형화된 기법을 사용하여 조선 풍속도를 변형한 것을 보면, 상당히 의도적이었다는 사실은 부정할 수 없는데, 그 의도는 무엇일까?

먼저 생각할 수 있는 것은 모본으로 삼은 김준근의 조선 풍속도와의 영향 관계를 드러내지 않기 위한 개인적인 ‘불순한’ 의도다. 나카무라는 생전에 자신이 그린 조선 풍속 그림들이 김준근의 조선 풍속도를 참고로 하였다고 밝히지 않았던 듯하다. 이 점에 관해서는 <조선 풍속 화보>의 서문을 쓴 가토 마스오와 박제순의 글, 그리고 '범례'에서 확인된다. 예를 들어 '범례'를 보면 “긴조 화백이 수년간 조선에 있으면서 매일 눈으로 본 인물 풍속 등을 실사하여 수년 동안 항상 쉬지 않고, 힘써 그 화필(華筆)로 남겨 기록한 것이 곧 이 책이다. 일호일사(一毫一絲)의 조금이라도 가공하거나 상상하여 만든 것은 없다.”고 단언하고 있다. 즉 나카무라가 직접 실사하고 관찰하여 제작한 그림이라는 것이다.

나카무라가 김준근의 조선 풍속도와의 영향 관계를 감추기 위한 ‘불순한’ 의도에서 변형을 가했다면 이는 매우 위험한 작업이다. 왜냐하면 김준근의 조선 풍속도는 세계 각국의 박물관이나 미술관에 소장되어 있거나, 개인 소장자들이 소유할 정도로 다수 제작되어 당시에도 그 존재가 널리 알려져 있었다. 뿐만 아니라 영향 관계를 감추기 위한 변형 치고는 그 기법이 너무 단순하여 누구라도 쉽게 알아차렸을 것이기 때문이다.

나카무라의 풍속화는 김준근 그림을 참조하고 정제하여 일본식 민속 도감으로 편집한 이차적 이미지라고 말할 수 있다. 주제는 같아도 표현 목적과 미학적 태도가 완전히 달랐기 때문이다.

제국 일본과 식민지 조선의 교차적 시선

제국 일본의 시선에 포착된 조선 풍속은 일제강점기가 시작되기 직전 일본인의 조사, 일제강점기에 수행된 조선총독부의 조직적인 조사 활동, 일본인 연구자들의 연구 자료 수집과 조사, 식민지 조선에 체류했던 일본인의 조선 견문기 등을 바탕으로 대량 생산되고 소비되었다. 풍속도에 담긴 소재는, 의식주, 민간 신앙, 연중행사, 관혼상제, 사회 제도, 생산 활동, 여성의 생활, 오락과 유희 등, 조선의 생활 문화 전반을 망라한다. 특히 일본인들이 흥미를 느끼며 관찰한 몇 가지 ‘조선 풍속’이 집중적으로 조명되어, 이후 풍속화, 사진 화보, 엽서, 관광용 포스터 등으로 그 이미지가 반복적으로 재현되고 확산하면서, 조선 풍속이라는 전형적인 이미지가 고착되기에 이르렀다.

이미지 중에는 조선인이 스스로 발견하여 범주화한 조선 풍속, 일본인이 이를 답습한 경우, 그리고 이와는 별도로 일본인이 집중적으로 창출한 조선 풍속이 혼재되어 있다. 나카무라의 <조선 풍속 화보>는 조선인이 범주화한 조선 풍속을 답습한 경우에 속한다고 볼 수 있다. 주목할 것은 이들 조선 풍속도에 표현된 제국 일본과 식민지 조선이 교차한 시선이다. 말을 바꾸면, 동일한 소재를 두고 그린 그림일지라도 조선인이 스스로 표현한 이미지와 일본인이 표현한 이미지는 같을 수가 없다.

예컨대, <조선 풍속 화보>에도 자주 등장하는 '기생'의 경우가 대표적이다. 일제강점기 제국 일본이 주목한 식민지 조선의 조선 풍속 중에서도 기생의 이미지만큼 대량으로 생산되고 소비된 경우도 드물다. 식민지 조선에 체류하며 조선 풍속을 현지에서 체험한 일본인들의 조선 견문기나 안내기에는 예외 없이 기생에 관한 언급이 있다. 당시 전국의 권번에 소속되어 있던 기생들의 정보가 사진과 함께 수록된 <조선 미인 보감>(朝鮮美人寶鑑)이라는 제목의 자료집이 발행될 정도였다. 일제강점기 일본인들이 재현하고 대량으로 생산한 '기생'의 이미지에는 제국 일본과 식민지 조선의 시선이 교차한다. 제국 일본과 식민지 조선의 교차된 시선이라는 관점에서 그 변형이 의미하는 내용을 이론적으로 검토하는 작업을 이어 갈 필요가 있을 것이다.

이규수

동농문화재단 부설 강덕상자료센터장. 한국근현대사 전공. 역사문헌을 바탕으로 근현대 일본인의 한국인식과 상호인식 규명에 관한 글쓰기에 주력하고 있다. 강덕상 소장자료의 정리와 분류, 목록화 작업 등의 기초작업을 통해 아카이브를 구축하고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>