“고대 작가들은 예로부터 이어져 온 사상을 우리에게 알려줍니다. 이 민족의 정수가 담긴 생각들입니다. 또한 개인과 가족, 사회를 구성하고 다스리게 하는 원칙을 알려줍니다. 중국에서 전통과 관습은 수 세기가 지나도 큰 변화 없이 유지됩니다. 고전을 연구하는 것은 선교사에게 특히 권장할 만한 일입니다. 선교사란 신앙 없는 이를 그리스도교의 가르침 안으로 이끄는 사람들입니다. 선교사는 이교도의 마음 안에 대대로 보존되어 온 진리를 꺼내 도드라지게 해야 합니다. 아레오파고스 앞에 선 바오로처럼 말입니다.”

- 세라팽 쿠브뢰르, “사서”(四書) 번역 서문 가운데서. (Séraphin Couvreur, “四書, Les Quatre Livres”, Ho Kien fou; Impr. de la Mission catholique, 1895, p.Ⅵ.)

(이미지 출처 = ludivinesereni.net, ebay.fr; ludivinesereni.net; ebay.fr)

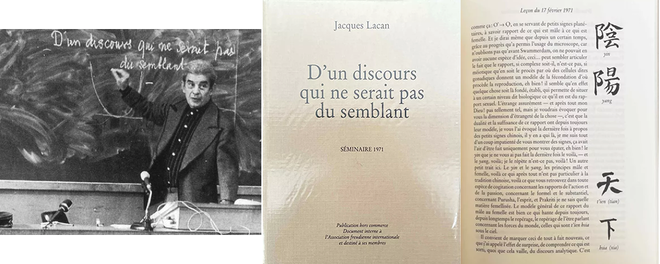

자크 라캉, 중국을 읽다

20세기 프랑스 철학에서 자크 라캉(Jacques Lacan, 1901-81)은 빼놓을 수 없는 이다. 그는 인간의 욕망을 깊이 있게 분석했다. 정신분석과 문학 비평에서 그의 이름이 찬연히 빛나는 이유다. 그가 일본에서 연 세미나가 있다. 1971년 모두 열 차례 진행된 세미나였다. 전반부 내용은 고대 중국의 문자와 사상이었다. 2월 17일 네 번째 세미나에서 그는 “맹자”(孟子)를 텍스트로 다루었다. 그 자리에서 그는 “사서”(四書)의 프랑스어 번역본 한 권을 소개했다. 그리고 “매우 좋다”(très très bonne)며 극찬했다. 1895년판 “사서”(四書, Les Quatre Livres)였다. 중국 직예동남대목구에서 출판한 책이었다.

라캉이 번역자로 언급한 사람은 예수회 선교사였다. 레옹 비거(Léon Wieger, 戴遂良, 1856-1933)다. 직예동남에서 활동한 이였다. 하지만 그건 라캉의 실수였다. “사서”(1895) 번역자는 비거가 아니라 쿠브뢰르(Séraphin Couvreur, 顾赛芬, 1835-1919)였다. 그는 비거의 선배 선교사였다. 비거보다 20년이나 먼저 직예동남에 있었던 이다. 라캉이 번역자의 이름을 잘못 말한 것이다. 해프닝이지만 중요한 단서 하나가 여기 있다. 현대 프랑스 지성들이 중국을 이해했던 통로 하나를 보여 준다. 19세기 예수회 선교사의 중국 연구서다. 라캉이 혼동했던 예수회 사제 둘은 탁월한 중국학자였다.

쿠브뢰르, 중국을 연구하다

쿠브뢰르는 1835년 1월 14일에 바렌느(Varennes)에서 태어났다. 프랑스 북부 솜 지방의 작은 마을이었다. 솜의 중심 도시 아미앵에서는 30킬로미터 떨어져 있었다. 1853년 9월, 열여덟에 그는 예수회에 들어갔다. 발(Vals)과 라발(Laval)에서 신학과 철학을 공부하고 1867년에 사제 서품을 받았다. 아미앵 신학교에서 문법을 가르치는 일이 첫 소임이었다. 그리고 2년 후에 그는 중국 선교지에 보내졌다. 1870년 4월 30일에 중국에 닿았고 곧장 직예동남으로 이동했다. 그 후 줄곧 헌현(獻縣)에서 살았다. 1919년 11월 19일, 세상을 떠날 때까지였다. 여든넷이 되던 해였다.

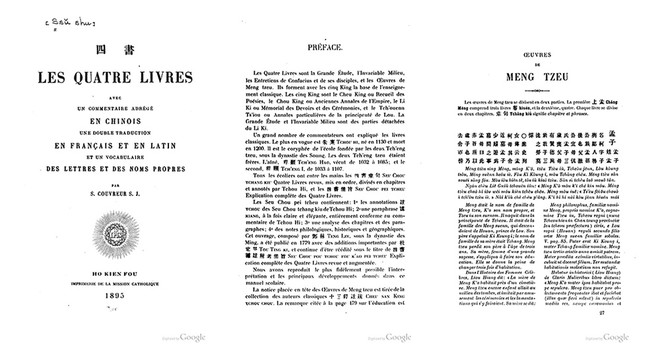

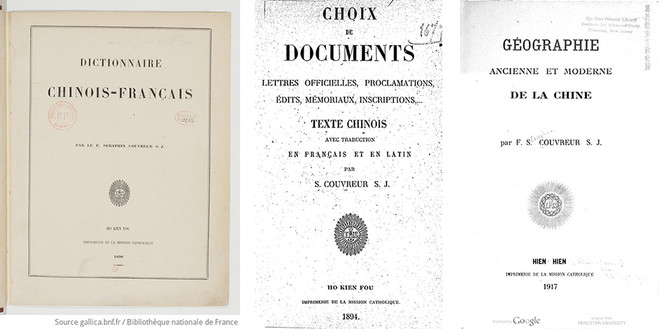

그는 탁월한 언어학자이자 한학가(漢學家)였다. 헌현에서 그는 방대한 저술을 남겼다. 우선, 언어 사전 7종이 있다. “중국어-라틴어 사전”(1877), “프랑스어-중국어 사전”(1884), “프랑스어-영어-중국어 회화 지침”(1886), “북방관화”(1896), “고전 한문 사전”(1904) 등이다. 중국 문헌 이해를 위한 공구서도 여럿 썼다. “중국 공문서 선집”(“Choix de documents, lettres officielles, proclamations, édits, mémoriaux, inscriptions,...”, 1894), “중국고금지리지”(“Géographie ancienne et moderne de la Chine”, 1917) 등이 주목할 만하다.

“중국고금지리지”는 중국 전역의 지명을 정리한 색인집이다. 프랑스인이 쓴 중국 관련 저술을 읽을 때 난감한 순간이 종종 있다. 지명과 인명이 등장할 때다. 중국어 소리를 한자 병기 없이 프랑스어로 표기한 경우가 대부분인 까닭이다. “중국고금지리지”는 그래서 유용하다. 중국 전역의 지명이 체계적으로 정리되어 있고, 한자와 프랑스어 표기가 함께 제시되어 있다. 지명 찾기 참고서로 제격인 셈이다.

“중국 공문서 선집”은 좀 더 재미있다. 거기엔 청 조정의 여러 공식 문서가 실려 있다. 황제의 명령서, 북경의 관보였던 “경보”(京報), 내각 심의 절차를 다룬 기록과 각종 재판 기록, 비문(碑文) 등이 망라되어 있다. 쿠브뢰르는 우선 중국어 원문을 제시하고, 그 아래에 프랑스어와 라틴어로 번역과 해설을 실었다. 이 책의 목적은 유럽인에게 청 조정의 공문서 형식과 그 내용을 소개하는 것이었다. 고위관료가 사용하는 한문 문장의 아름다움도 아울러 전하려 했다.

고전을 번역하다

쿠브뢰르는 중국 고전 번역에서도 뛰어났다. 그가 프랑스어와 라틴어로 번역한 고전은 꽤 여럿이다. “사서”(四書, Les Quatre Livres, 1895), “서경”(書經, Chou King, 1897), “시경”(詩經, Cheu King, 1896), “예기”(禮記, Li Ki, 1899), “춘추좌전”(春秋左傳, Tch'ouen Ts'iou et Tso Tchouan, 1914), “의례”(儀禮, Cérémonial, 1916) 등이다. 이들 책에는 프랑스어와 라틴어 번역이 모두 함께 실려 있다. “예기”(1899) 서문에 두 언어 번역의 이유가 나온다. “프랑스어 문장은 한문의 문장 구조를 완전하고 명료하게 담아내기가 어렵다. 각 단어의 적절한 의미를 표현하는 데도 한계가 있다. 라틴어 번역과 주석은 그런 한계를 보완해 줄 것이다.”(p.Ⅴ)

“중국 공문서 선집”(1894) 서문에는 좀 더 자세한 설명이 있다. “라틴어 번역은 한자 배열을 따라가면서 한문 구조와 각 단어의 의미를 알 수 있도록 했다. 여기엔 프랑스어 번역에서는 할 수 없었던 이중의 장점이 있다. 하지만 피할 수 없는 어려움은 여전했다. 두 언어의 특성이 매우 달라서 한문에 담긴 생각을 충분히 표현할 수 없었다. 두 언어 모두 어순의 도치를 허용하나 각각 특수한 법칙을 따른다.... 라틴어 번역에서 가시지 않은 그림자를 프랑스어 번역이 해소해 준다. 두 가지 번역은 서로를 보완한다.”(p.Ⅰ) 두 언어 번역은 한문 고전을 제대로 전달하기 위한 노력이었다.

반응은 뜨거웠다. 유럽은 그의 저술에 찬사를 쏟아냈다. 스타니슬라스 줄리앙 상(Prix Stanislas Julien)을 세 차례나 받을 정도였다. 해마다 가장 우수한 중국 연구서에 수여하는 상이었다. 1886년에 “프랑스어-중국어 사전”(1884), 1891년에 “중국어-프랑스어 사전”(1890), 1895년에는 “중국 공문서 선집”(1894)이 수상의 영예를 누렸다. 유럽에서 그 명성이 자자했다는 뜻이다. 특히 프랑스 학계는 그의 저술을 기본서로 활용했다. 중국의 언어, 문화, 철학을 이해하기 위한 주요 참고서였던 셈이다. 그러니 앞서 라캉의 사례는 우연이 아니었다. 세미나에서 쿠브뢰르 “사서” 번역을 소개했던 일 말이다. 쿠브뢰르가 프랑스 지성계에 남긴 영향의 단편일 것이다. 이처럼 쿠브뢰르는 하나의 통로였다. 19세기 말과 20세기 초, 프랑스가 중국을 이해하는 섬세한 유리창이었다. 깊고 투명한 돋보기처럼 보이기도 했다.

경전을 번역하는 이유

이제 쿠브뢰르의 번역으로 들어가 보자. “사서”(1895)는 그가 처음 내놓은 경전 번역이었다. 서문에 주목해야 한다. 어떤 목적과 의도로 고전을 번역하는지 서문에서 밝힌 까닭이다. 그는 우선 “사서”라는 텍스트를 간단히 설명한다. 그리고 주희(朱熹)의 “사서집주”(四書集注)를 소개한다. 주희가 “사서”를 주석한 책이다. 이어서 그는 “사서비지”(四書備旨)라는 책을 언급한다. 명대 사람 등림(鄧林)이 “사서집주”를 해설한 책이다. 이후 청대 사람 두정기(杜定基)가 교감하고 내용을 덧붙여 “사서보주부고비지”(四書補註附考備旨)라는 제목으로 출판했다. 쿠브뢰르의 번역은 이를 토대로 한 것이었다.

흥미로운 내용은 그다음이다. 서문의 끝에서 그는 이렇게 말한다. “고전을 연구하는 것은 선교사에게 특히 권장할 만합니다. 선교사란 신앙 없는 이를 천주교의 가르침 안으로 이끄는 사람입니다. 선교사는 이교도의 마음 안에 대대로 보존되어 온 진리를 꺼내 도드라지게 해야 합니다. 아레오파고스 앞에 선 바오로처럼 말입니다.”(p.Ⅵ.)

그의 생각을 풀어 보면 이렇다. 중국 고전에는 고대부터 내려온 ‘진리’가 잠재되어 있다. 그 ‘진리’는 그들 삶을 규정하는 핵심이며 전통과 관습으로 형성되어 내려왔다. 중국에서 전통과 관습은 시간이 지나도 큰 변화 없이 유지된다. 오늘날 중국인의 삶과 마음속에도 그 ‘진리’가 여전히 이어지고 있다. 그러나 ‘진리’는 그들 속에 ‘잠재되어’ 있다. 중국 고전에서도 중국인의 마음에서도 다만 ‘잠재된’ 채로 있다. 그걸 일깨우기 위해 선교사는 중국 고전을 연구해야 한다.

여기서 ‘진리’는 하느님의 가르침이다. 그들 경전과 전통 안에 이미 있는 하느님. 그러나 다만 ‘잠재된’ 채로 있는 하느님이다. 그러니 선교사가 해야 할 일은 자명하다. 그들 속이 이미 있는 하느님을 뚜렷이 밝혀 드러내는 것. 그리하여 그분의 가르침으로 인도하는 것이었다. 아레오파고스 앞에 섰던 바오로처럼 말이다.

알지 못하는 신을 위하여

아레오파고스는 사도행전 17장 16-34절에 등장하는 이야기다. 바오로는 선교 여행 중에 그리스에 이른다. 아테네 거리 곳곳에서 그는 철학자들을 보았다. 에피쿠로스 학파와 스토아 학파 사람도 있었다. 그들은 여러 주제로 토론을 벌이고 있었다. 바오로도 그들 속에 들어가 예수를 전했다. 그러자 사람들은 이상한 외국 신을 선전하는 이가 왔다고 생각하여 그를 아레오파고스로 데려갔다. ‘아레스 언덕’이라는 뜻으로 군신(軍神) 아레스가 재판을 받았다고 전해지는 곳이었다. 아테네 시민들은 거기서 정치회의나 재판을 열었다.

아레오파고스에서 바오로는 말했다. “아테네 시민 여러분, 보아하니 여러분은 모든 면에서 대단한 종교심을 가지고 있습니다. 내가 돌아다니며 여러분의 예배소들을 살펴보다가, ‘알지 못하는 신에게’라고 새겨진 제단도 보았습니다. 여러분이 알지 못한 채 숭배하는 그 대상을 내가 여러분에게 선포하려고 합니다.” 쿠브뢰르가 이 일을 상기시킨 의도는 분명하다. 중국 선교사도 그리해야 한다는 뜻이리라. 중국인이 알지 못한 채 섬겨 왔던 신, 고대부터 이어 온 그 신앙의 대상을 드러내야 했다. 그가 중국 고전을 번역하는 이유였다.

프레마르를 쫓아서?

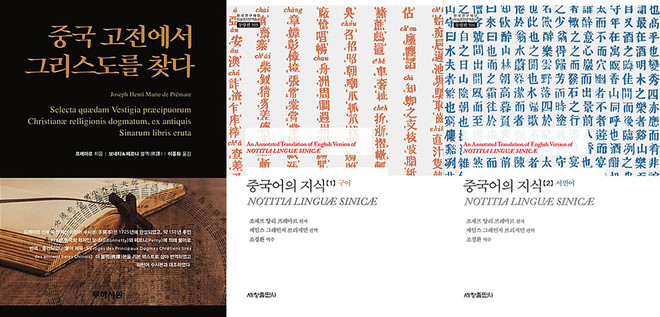

이어지는 내용은 서문의 마지막이다. 문장이 흥미롭다. “교황 레오 13세(Leo XIII)는 프레마르 신부의 모든 발견을 조금도 벌하기 원치 않으셨고 그의 방법, 그의 연구, 그의 저작을 매우 높게 평가하셨습니다.”(p.Ⅶ) 쿠브뢰르가 고전 번역의 이유를 말하며 덧붙인 문장이다. 드 프레마르(Joseph Henri Marie de Prémare, 馬若瑟, 1666-1736)는 18세기 프랑스 예수회 선교사다. 주로 강서(江西) 지방에서 활동했다. 그는 중국 고대 문헌을 깊이 있게 연구했다. 하느님의 계시가 그 속에 숨겨진 형태로 담겨 있다고 믿었기 때문이다.

프레마르 외에도 부베(Joachim Bouvet, 白晋, 1656-1732), 푸케(Jean-François Foucquet, 傅聖澤, 1665-1741), 드 골레(Jean-Alexis de Gollet, 郭中傳, 1664-1741) 등이 그리 믿었다. 이른바 ‘색은주의’(索隱主義, figurism) 선교사들이다. 그들은 중국 문명이 유대-그리스도교 전통에서 갈라져 나왔다고 믿었다. 또한 고대 문헌을 통해 그걸 입증할 수 있다고 여겼다. 그들은 역경(易經)에 특히 주목했다. 거기엔 구약성서 이야기가 흔적으로 담겨 있었다. 창조, 인류의 타락, 대홍수 등의 사건이다. 또한 역경의 괘(卦)는 그리스도의 죽음과 부활을 상징으로 담은 놀라운 기호였다. 중국 고대 성왕(聖王)들이 구약의 선지자들을 언급한 것이라고도 주장했다.

프레마르는 좀 더 독특했다. 그는 한자(漢字) 자체를 신비한 기호로 이해했다. 설문해자(說文解字) 등을 동원하여 그는 한자 자체가 그리스도교의 진리를 담은 상징이라고 논증했다. 물론 너무 나간 생각이었다. 그의 사상은 당시 예수회 내부에서도 비판이 많았다. 교황청도 인정하지 않았다. 프레마르가 쓴 원고가 대부분 출판되지 못한 이유다. 그가 세상을 뜬 후에도 원고는 빛을 보지 못했다. 프랑스 어느 서고에서 먼지밥만 들이킬 뿐이었다. 그렇게 한 세월을 기다려야 했다.

">

">

교황 레오 13세의 편지

논란이 사그라든 건 19세기 후반이었다. 예수회 학자 몇이 “그리스도교 철학 연감”(Annales de Philosophie chrétienne)이라는 총서를 기획했다. 그들은 프레마르의 원고도 거기 넣어 출판하길 원했다. “중국 고전에서 찾아낸 그리스도교의 주요 교의의 흔적들”이라는 논고였다. 색은주의 사상이 농후한 책이었다. 뜻밖에도 교황에 이에 호응했다. 1878년 8월 12일, 교황 레오 13세는 프레마르에 관한 편지를 썼다. 그가 재임한 첫해였다. 총서 편집자들에게 보내는 서신이었다. 내용은 이렇다.

“프레마르는 놀라운 방식을 확실하게 사용하여 선교 과정에서 만나는 장애를 없애는 데 크게 기여했습니다. 그가 완성한 높고 깊은 연구의 도움 아래, 여러분이 그리스도교 전통과 교의의 분명한 증거를 발췌한 것을 축하합니다. 이 증거는 중국이 일찍부터 그리스도의 말씀을 접수했음을 증명합니다. 아울러 중국인이 일찍부터 성인(聖人)의 작품에서 그리스도교의 가르침과 학설을 얻었음을 증명합니다. 또한 그것이 중국 고대 풍속에 이미 나타나 있음을 증명합니다. 하느님께서 여러분의 계획과 연구를 도우시길 기원합니다.”(p.Ⅶ)

레오 13세는 어떤 배경에서 이 편지를 썼을까. 자못 궁금해진다. 좀 더 파헤쳐 볼 만한 대목이다. 아무튼 편지에서 교황은 프레마르의 사상을 승인했다. 게다가 그의 연구 방법을 적극적으로 권고하고 있다. 쿠브뢰르는 이 편지를 “사서” 번역 서문에 옮겨 놓았다. 라틴어 문장 그대로 가져다 놓은 것이었다. 우연일까. 묘하게도 시기가 겹친다. 교황의 편지는 쿠브뢰르가 중국 연구를 시작할 바로 그 무렵에 나왔다. 쿠브뢰르는 1870년 직예동남에 도착했고, 1877년에 첫 번째 언어 사전을 내놓았다. 1895년부터는 고전 번역을 내놓기 시작했다. “사서”는 그 첫걸음이었다.

나지막하게 부르는 송가

“사서” 서문에서 쿠브뢰르는 고전 번역의 이유와 목적을 서술했다. 그리고 교황 레오 13세의 편지를 옮겼다. 그의 의도는 분명하다. 고전 번역이 교황의 승인과 권고에 따른 연구임을 밝힌 것이다. 중국 고대 사상과 문화 속에 이미 있는 하느님을 드러내기 위한 연구였다. 옛 시대 선교사 프레마르가 그러했듯이 말이다. 하지만 프레마르를 쫓는다는 게 어떤 의미였을까. 그게 가능하기나 할까. 그의 주장은 과격할 뿐더러 사리에도 맞지 않았다. 때는 이미 19세기 말이었다. 청대 고증학이 이미 만개했고, 성서해석학도 새로운 눈을 뜨던 시대였다. 훨씬 더 정교하고 은은한 방법이 필요했다. ‘아레오파고스 앞에 선 바오로’는 괜한 레토릭이 아니었을 것이다. 넌지시 고즈넉하게 ‘알지 못하는 신’을 밝혀야 했다. 그의 “사서” 번역은 그 서장이었다. 그건 나지막하게 부르는 송가와도 같았다. 하지만 그 멜로디는 쉽게 흔들리지 않을 것이었다.

오현석

가톨릭대학에서 종교학과 프랑스문학을 공부했다. 한국학중앙연구원 한국학대학원에 다니던 중 우연히 마주한 북경의 풍경에 이끌려 훌쩍 서해를 건넜다. 북경대학 일어일문학과에서 19세기 동아시아의 프랑스 예수회 자료를 뒤적이다 박사논문을 냈다. 북경에 있는 화북전력대학에서 한국어를 가르치고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>