“제15조 중립 지대. 어느 충돌 당사국 일방은 직접으로 또는 중립국이나 인도적인 기구를 통하여 중립 지대를 설치할 것을 상대방에게 제의할 수 있다. 이는 전쟁이 계속되고 있는 지역 내에서 다음 사람들을 차별 없이 전쟁의 영향에서 보호하기 위한 것이다. (가) 부상자 또는 병자(전투원, 비 전투원 불문). (나) 적대 행위에 참가하지 아니하며 그 지역에 거주하는 동안 어떠한 군사적 성질을 가진 사업도 수행하지 않는 민간인.”

- 전시에 민간인의 보호에 관한 1949년 8월 12일자 제네바 협약(제4협약) 제15조.

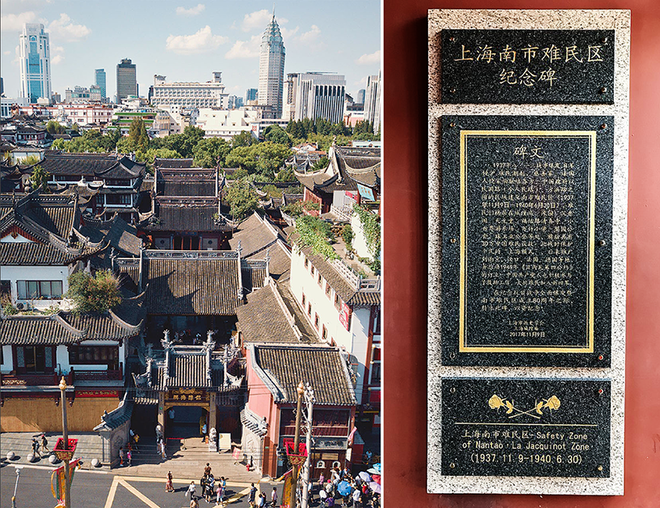

상하이 라오지에(上海老街)는 상해의 옛 거리다. 관광 명소라 언제나 사람들로 붐빈다. 상하이 하면 바로 떠오르는 장소인 와이탄(外灘)과도 지척이다. 상해 여행자라면 반드시 들러 보는 코스인 게다. 거기엔 명나라 시대의 정원인 예원(豫園)이 있고, 예원을 둘러싼 화려한 상점가가 있다. 예원 서남쪽 입구에는 성황묘(城隍庙)가 있다. 명나라 때 세워진 도교 사원이다. 그 뜰에서 갖가지 소망이 향 연기가 되어 오른다. 경내에 가득한 향내가 알싸하고 맵싸하다. 어쩌다 지나는 나그네들도 거기서 잠시 거룩해진다. 옛 시간, 옛 정원으로 들어가는 입구이니 가벼운 통과 의례라고 해도 좋겠다.

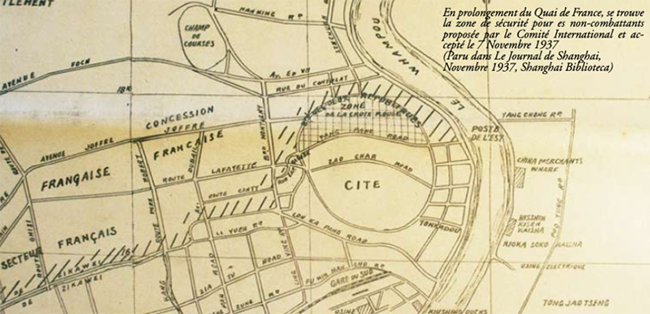

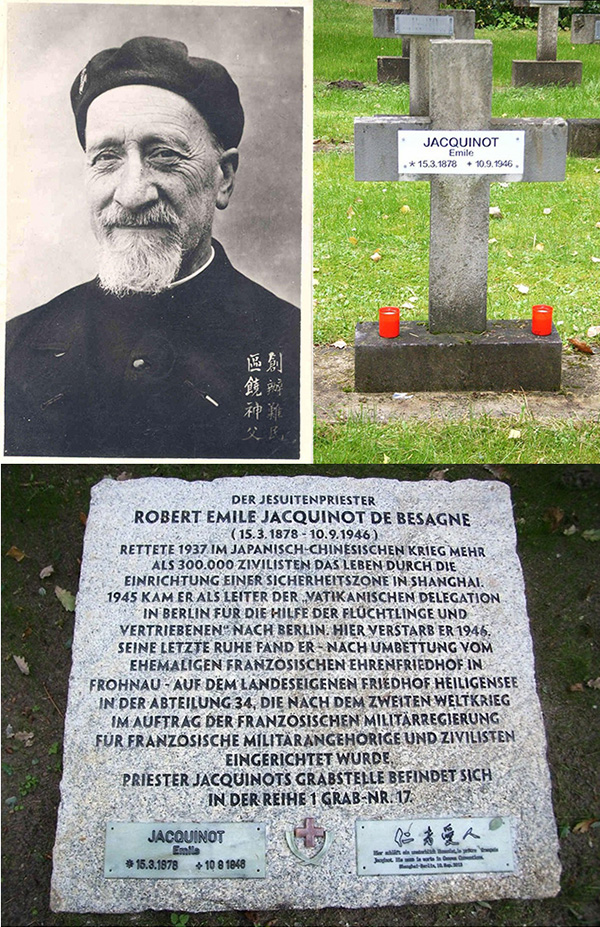

2017년 겨울, 성황묘에서 조금은 특별한 행사가 열렸다. 기념비 하나가 성황묘 대문인 산문(山門)에 걸렸다. ‘상해남시난민구기념비’(上海南市難民區紀念碑)였다. 중일전쟁 기간에 상해에 설치된 ‘난민 구역’을 기념하는 비석이었다. 이른바 ‘자퀴노 구역’(Jacquinot Zone)이다. 프랑스 예수회 선교사 자퀴노(Robert Charles Emile Jacquinot de Besange, 饒家駒, 1878-1946) 신부가 만든 난민 안전 구역이었다.

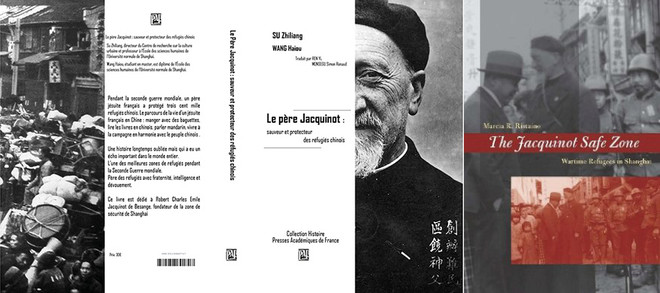

기념비를 처음 제안한 사람은 쑤지량(蘇智良, 1956-) 교수다. 역사학자로 근대 상해 역사와 중일전쟁기 일본군 위안부를 주로 연구한 이다. 당시 그는 상해사범대학의 인문대 학장이었다. 2014년부터 그는 ‘상해 난민 구역’ 연구팀을 만들어 운영했다. 프로젝트가 진행된 2년 동안 연구팀은 증인과 학자 40여 명을 심층 인터뷰했다. 당시 사진과 영상도 꽤 많이 발굴했다. 기념비 건립은 그들 연구 사업의 일환이었다. 쑤 교수가 줄기차게 시 정부에 촉구한 일이었다. 그리고 2017년 12월 14일, 마침내 그 성과가 눈앞에 드러난 것이었다.

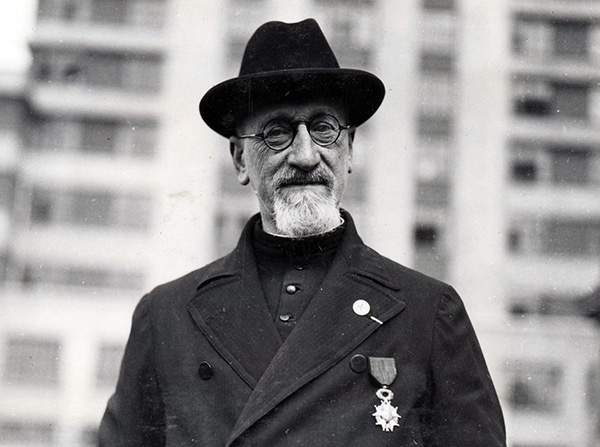

자퀴노 드 베상주

자퀴노 신부가 상해에 온 건 1913년이었다. 그가 스물다섯이 되던 해였다. 프랑스 중서부 도시 생트(Saintes)에서 상해는 아득한 거리였다. 그가 나고 자란 곳이다. 생트 동쪽 옆 고을이 꼬냑(Cognac)이다. 우리가 잘 아는 바로 그 술이다. 1894년에 자퀴노는 예수회에 입회했다. 영국과 벨기에에서 수련하고 석사 학위를 받았다. 상해는 그의 첫 임지였다. 사실 그는 프랑스에 있고 싶었다. 중국 선교는 내키지 않는 걸음이었다. 하지만 27년 후, 그가 프랑스로 돌아가야 했을 때, 그는 꼭 다시 오겠노라 말했다. 상해에서 산 27년은 그 땅을 사랑하기에 충분한 세월이었다. 거긴 이미 그의 고향이 되어 있었다.

그는 친화력이 남다른 이였다. 상해에 도착한 직후부터 사람들과 금새 친해졌다. 서툰 젓가락질로 함께 식사했고 그들 속에서 말을 배웠다. 한동안 시골 마을을 돌며 그네들 정서를 몸에 익히기도 했다. 그는 빠르게 현지 문화와 사람들에 녹아들어 갔다. 그의 적응이 순탄했던 것만은 아니다. 큰 위기가 있었다. 예수회 학교인 서회공학 선생으로 있을 때였다. 그는 프랑스어와 화학을 가르쳤다. 어느 날 학생들 활동을 돕다가 사고를 당했다. 불꽃놀이용 폭죽을 만들다가 폭발한 것이다. 그 일로 오른팔이 날아갔다. 목숨을 건진 게 다행이었다. 팔 하나가 없다고 달라질 건 없었다. 그는 여전히 자기 소임에 충실했다. 1914년부터 34년까지 그는 홍커우(虹口) 예수성심성당에서 사목했다. 외국인 신자가 많았던 교회였다. 그는 사회 공익 활동에도 적극적으로 참여했다. 1937년 여름, 전쟁이 나기 전까지의 일이었다. 그해에 중일전쟁이 났다.

1937년 상해 전투의 시작

1937년 7월 북경 루거우차오(盧溝橋)에서 시작된 전쟁은 1945년까지 이어졌다. 일본이 패망하기까지 만 8년간 지속된 전쟁이다. 전쟁 초기에 불길은 바람처럼 빠르게 번졌다. 1937년 그해 여름을 넘기기도 전에 상해는 이미 전쟁터로 변했다. 바다를 통해 들어온 일본군은 재빨리 상해를 에워싸고 도심으로 진격했다. 맹렬한 기세였다. 막는 쪽도 사력을 다했다. 그야말로 아비규환이었다.

한여름에 시작한 전투는 초겨울까지 이어졌다. 세 달간 이어진 혈전이었다. 서로가 밀고 밀리기를 수차례 반복했다. 격렬하고 치열했다. 한 치 앞도 보이지 않는 싸움이었다. 수많은 이가 죽고 다쳤다. 당시 전투에 참가한 중국군 80만 가운데 30만이 희생되었다. 민간인 피해야 더 말해 무엇하겠는가. 1937년 상해 전투, 이른바 ‘송호회전’(淞滬會戰)이라고 부르는 전쟁이었다.

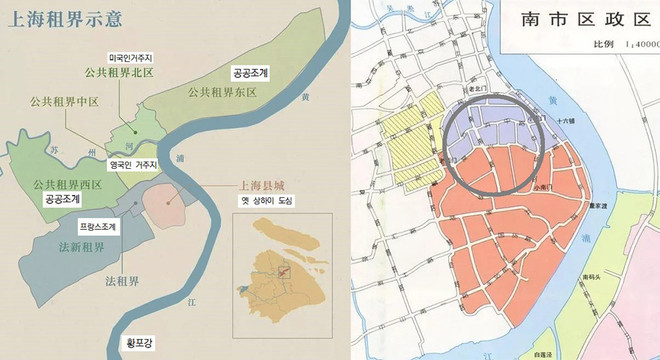

‘송호’(淞滬)는 상해의 옛 이름이다. ‘남경대학살’이 바로 송호회전 직후에 벌어진 사건이었다. 상해를 점령한 일본군이 곧바로 남경으로 진격하여 저지른 만행이다. 그때 남경은 지옥이었다. 사실 그건 상해에서도 일어날 수 있는 일이었다. 충분히 그랬다. 상해에서도 많은 이가 죽었지만 남경만큼은 아니었다. 불행 중 다행이라고 해야 하나. 상해는 그 비극을 살짝 비껴갔다. 이유는 여러 가지다. 그중 하나가 ‘조계’(租界)의 존재다. 상해 시가지 상당 부분이 서구 열강의 조계였던 게다.

상해 조계와 피난민

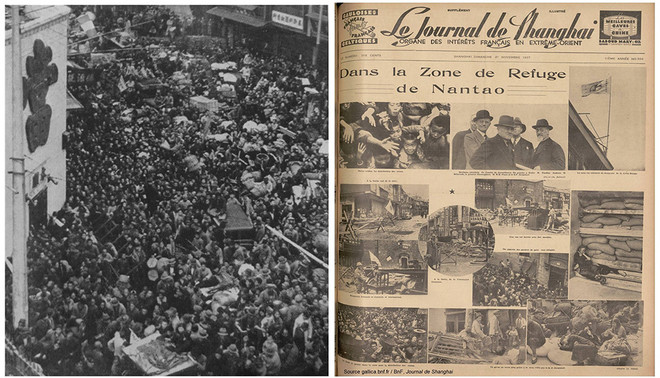

그해 11월 10일, 일본군은 상해를 완전히 포위했다. 12일에는 상해 시가지 전체가 그들 손에 떨어졌다. 그러나 8월 중순부터 상해는 이미 아수라장이었다. 전쟁의 불길이 옮겨붙은 직후부터다. 상해 거리에는 수많은 피난민이 들어차기 시작했다. 그들은 기를 쓰고 조계와 그 주위로 몰려들었다. 조계는 그나마 안전하리라 생각한 것이다. 상해엔 프랑스 조계와 영국, 미국이 관리하는 공공조계(公共租界)가 있었다. 황포강(黃浦江) 서쪽 대부분 지역이다. 당시 상해 시가지의 거의 전부였다. 그때 황포강 동쪽, 그러니까 포동(浦東) 땅은 그저 갈대 무성한 뻘밭이었다. 오늘날 동방명주(東方明珠)가 휘황찬란하고, 드높은 빌딩 하늘선이 펼쳐지는 바로 그 땅이다. 90년대 개혁 개방이 만들어 낸 모습이다. 말 그대로 상전벽해다.

아무튼 그때 황포강 서쪽에서 조계가 아닌 땅은 상해 옛 도심과 그 남쪽 변두리뿐이었다. 옛 상해현의 현성(懸城)이 있는 곳이다. 중국인 거주 지역이었다. 그리고 조계와 중국인 거주지 사이엔 철책이 있었다. 평소엔 별 어려움 없이 넘나들던 경계였다. 상황은 8월 13일 이후로 급변했다. 조계로 들어가는 입구마다 군경이 주둔했다. 통행증이 있어야만 들어갈 수 있었다. 그런데도 그 여름에 조계 주위로 몰려든 난민 숫자는 엄청났다. 가장 많을 때는 70만까지 갔다 한다. 당시 프랑스 조계에 47만이 거주하고 있었고, 공공조계에는 121만이 있었다. 조계는 이미 만원이었다. 난민 70만은 조계가 감당할 수 있는 수준이 아니었다. 그 광경이 어땠을지 상상해 보라. 다행히 일부는 조계 주변 빈집과 공공시설에 몸을 둘 수 있었다. 하지만 그런 행운은 모두의 것이 아니었다. 굶주림과 공포로 떠는 이들이 조계 주위엔 여전히 가득했다.

난민 구호를 시작하다

그저 지켜보고만 있을 수 없었다. 여러 사람이 나섰다. 8월 18일 상해국제구제회(上海國際救濟會)라는 임시 조직이 만들어졌다. 상해화양의진회(上海華洋義賑會)가 주도했다. 민국 시기 중국 최대의 민간 자선 단체다. 중국은행 총재 등 영향력 있는 인사들이 상당수 참여하고 있었다. 자퀴노는 당시 그 단체의 구제 분과 부주임이었다. 한 달 뒤, 상해국제구제회는 국제 적십자회와 협력하여 상해에 적십자 조직을 구성하기로 한다. 그리고 10월 2일에 중국 적십자회 상해 국제위원회가 세워졌다. 자퀴노 신부가 부의장을 맡았다.

구호 활동이 시작되었다. 중국 정부도 기금을 보냈다. 적십자회는 생필품과 의료 등 물자와 인력을 지원하는 방식으로 일했다. 하지만 난민이 머물 장소를 마련하거나 관리하는 일에 그들은 소극적이었다. 그들 방침이었다. 그러는 사이 난민 숫자는 계속 늘어만 갔다. 허다한 이들이 거리에서 잤다. 먹을 것도 변변치 않았다. 아이들, 노인들, 아픈 이들이 더 큰 문제였다. 길거리에서 죽을 판이었다. 전쟁은 하루이틀로 끝날 것 같지 않았다. 기존 시설과 지원으로는 답이 없어 보였다. 이제 곧 겨울이 닥칠 것이었다. 특단의 대책이 필요했다. ‘난민 안전 구역’을 만들자는 의견이 나왔다. 자퀴노가 처음 제안한 생각이었다. 조계 바깥에 난민을 위한 별도의 구역을 만들자는 것이었다.

‘난민 안전 구역’이 만들어지다

찬반이 엇갈렸다. 당시 구호 활동에는 여러 단체가 참여하고 있었다. 그들 생각이 각기 달라 의견은 하나로 모이지 않았다. 중국 정부는 계획조차 세우지 못하고 있었다. 전황은 그들에게 불리했다. 난민 문제까지 돌아볼 겨를이 없었다. 10월 26일 중국 군대가 상해 북쪽 자베이(牐北)에서 철수했다. 상해는 더욱 위태로워졌다. 일본군이 이내 상해를 점령할 것이었다. 자퀴노는 중일 양국 군정 당국에 긴급히 요청했다. 상해 남시(南市) 지역을 ‘난민 안전 구역’으로 설정해 달라는 요청이었다. 단순히 난민 수용을 위한 공간이 아니었다. 그가 주장한 건 ‘안전 구역’이었다. 어떤 형태의 공격도 받지 않고, 군대가 주둔하거나 군사 시설을 설치하지 않으며, 어떠한 적대 활동도 하지 않아야 했다.

11월 2일 자퀴노는 먼저 상해 시장 유홍균(俞鴻鈞, 1898-1960)에게 달려갔다. 자퀴노는 그에게서 영문으로 된 협약서를 받아 내었다. 그 협약서로 일본 정부와 군대와 협상했다. 11월 5일 자퀴노는 상해 주재 일본 총영사와 두 차례 영어 편지를 교환했다. 오카모토 수에마사(岡本季正, 1892-1967)라는 이다. 자퀴노는 국제 적십자사 난민문제위원회 위원장 자격으로 서신을 보냈다. 첫 번째 회신에서 오카모토는 일본군이 해당 지역을 공격하지 않을 거라고 밝혔다. 일본 측이 동의한 이유가 있다. 상해는 중국인이 거주하는 일부를 제외하고 모두 조계였다. 프랑스, 영국, 미국이 관리하는 땅이었다. 함부로 건드렸다간 커다란 외교 문제가 불거진다. 아무리 전쟁 중이라 해도 말이다.

오카모토는 재빠르게 두 번째 회신을 보냈다. 일본 군부가 내건 두 가지 조건이 있었다. ‘안전 구역’ 근처에서 군사 충돌이 있을 때 일본군이 개입할 수 있다. 또한 전투가 끝나면 일본군이 ‘안전 구역’을 접수한다. 중국이 받아들일 수 없는 조건이었다. 상해 시장의 협약서는 어디까지나 영토 주권의 전제가 있었다. ‘안전 구역’은 당연히 중국 땅이었다. 중국이 지켜 내야 할 땅이었다. 자퀴노는 일본 측 조건에 동의했다. 그리고 그걸 중국 측에 말하지 않았다. ‘난민 안전 구역’은 그렇게 탄생한 것이었다.

‘자퀴노 구역’ 설치와 운영

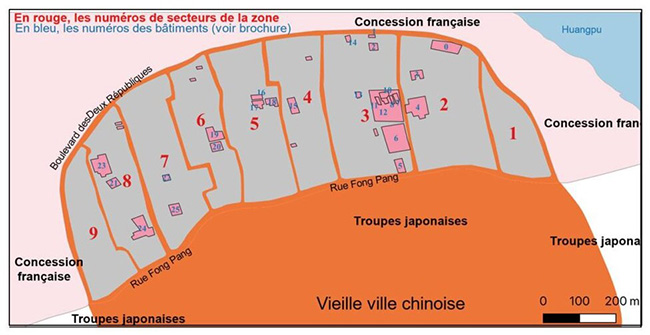

11월 9일 ‘안전 구역’이 정식으로 시행되었다. 범위는 상해 남시(南市) 북쪽 구역이었다. 남시는 상해 현성이 있었던 옛 도심의 명칭이다. 예원이 있고 성황묘가 있는 바로 그 일대다. 그날 난민 구역 주변 각 교차로에 ‘안전 구역’을 알리는 깃발이 섰다. 안전 구역을 방어하는 시설도 지어지기 시작했다. 그날 자퀴노는 상해시 정부 관계자와 논의하여 난민 2만여 명을 즉시 수용했다. 성황묘와 예원은 물론이고 학교, 교회 등 사용 가능한 모든 공공건물을 수용처로 삼았다. 이후 난민이 갈수록 늘어나 구역 안에 최대 130개의 수용소가 마련되었다.

그때 10만이 훌쩍 넘는 숫자가 거기 있었다. <신보>(申报) 11월 19일 자 기사는 이를 크게 보도했다. 근대 중국에서 가장 유력한 신문이다. 기사는 최소 20만 이상의 난민이 ‘안전 구역’에 수용되었다고 밝혔다. ‘안전 구역’은 그 모든 이들에게 잠자리와 식사를 제공했다. 물론 넉넉지도 충분치도 않았다. 최소한의 안전과 생존이었다. 하지만 그로 인해 그들은 살아남을 수 있었다. 삶을 지속할 용기도 얻었다. 그 모든 일의 처음부터 끝까지 자퀴노의 땀과 의지가 있었다.

물론 도움의 손길이 자퀴노에게서만 비롯된 건 아니다. 수많은 이가 자퀴노의 뜻과 노력을 도왔다. 지원금을 보내고 빵을 나눠 주며 돌봄의 마음을 내어 주었다. 하지만 자퀴노의 선한 의지와 추진력이 없었다면, 그의 주도면밀한 협상 기술이 없었다면, 상해 ‘안전 구역’도 없었을 것이다. 그리하여 사람들은 거기에 그의 이름을 붙였다. ‘자퀴노 구역’이다. 이 경험은 전투가 치열했던 다른 전장으로도 퍼졌다. ‘남경대학살’이 있었던 그곳, 남경에도 설치되었고, 한커우(漢口)와 광저우(廣州)에도 만들어졌다. 모두가 ‘자퀴노 구역’을 그대로 옮겨 적용한 것이었다. 수많은 이들이 거기서 목숨을 건졌다. 그건 기적이었다. 그 선구에 예수회 신부 자퀴노가 있었다.

자퀴노 구역, 우리가 모르는 ‘쉰들러 리스트’

영화 ‘쉰들러 리스트’를 기억하실 게다. 독일 사업가 오스카 쉰들러(Oskar Schindler, 1908-74)가 한 일을 다룬 이야기다. 1939년 독일이 점령한 폴란드 어느 도시에서 있었던 일이다. 쉰들러는 그곳 유대인들을 죽음에서 구했다. 자기 공장에 취직시키는 방법으로 학살의 행렬에서 건져냈다. 슬프고도 감동적인 이야기다. 이제 우리는 안다. 그와 거의 비슷한 일이 중국에서도 있었다는 사실 말이다. ‘쉰들러 리스트’보다 2년 더 이른 1937년 상해였다. 그리고 남경과 한커우와 광저우에서도 그랬다.

1940년 여름에 ‘자퀴노 구역’은 종료되었다. 그해 6월 16일 자퀴노는 프랑스로 돌아갔다. 가톨릭교회의 명령에 따른 것이었다. 자퀴노가 떠나자 난민 구역도 곧 사라졌다. 자퀴노의 의지와 노력이 얼마나 큰 힘이었는지 보여 주는 증거다. 963일 동안이었다. ‘자퀴노 구역’은 수많은 이를 돌보고 살렸다. 그곳은 중국 편도 일본 편도 아니었다. 오로지 힘없는 이들, 생명이 위태로운 이들을 위한 공간이었다. 자퀴노는 그 가운데 서서 전쟁 수행자 양쪽을 감시했다. 사람들은 그를 ‘난민의 신부’, ‘난민의 아버지’라 불렀다.

‘안전 구역’, 타인을 향한 의무

1949년 8월 12일 ‘전시 민간인 보호에 관한 제네바 협약’이 채택되었다. 63개국 대표가 거기 서명했다. 159개 조항과 3개 부속 문서로 구성된 협약이었다. 전시 민간인 보호와 인도적 대우 의무가 담겼다. ‘제15조 중립지대’ 조항이 대표적이다. 이를 해설한 각주에 ‘자퀴노 구역’이 등장한다. 내용은 이렇다. “제15조는 실제 경험이 축적된 결과이다. 1937년 중일 전쟁기에 상해에 중립구역이 설치되었다. ‘자퀴노 안전구역’이다. 제15조는 그것을 설립한 이들을 기념하기 위한 것이다.”

전쟁과 분쟁이 지금도 끊이지 않고 있다. 죽어가는 이들의 목소리가 곳곳에 가득하다. 슬프고 처절하다. 그저 남 일이 아니다. 우리에겐 그들을 돌볼 의무가 있다. 1937년 상해 남시 ‘난민 안전 구역’은 오늘날에도 유효하다. 타인을 향한 환대는 인간의 권리이자 의무다. 어려운 처지에 놓인 이들에겐 더욱 그래야 한다. 예수회 선교사 로베르 자퀴노 드 베상주. 그의 이름을 우리가 기억해야 하는 이유다.

(오른쪽과 아래) 자퀴노 신부 묘비와 십자가. 그는 1946년 9월 10일 베를린에서 병으로 세상을 떴다. 향년 68세였다. 그의 이야기는 시간이 지나면서 점차 역사의 먼지 속으로 묻혀 갔다. 영화 ‘쉰들러 리스트’ 이야기를 기억하는 이들은 많다. 하지만 자퀴노의 이야기를 아는 이들은 매우 드물다. (이미지 출처 = gedenktafeln-in-berlin.de)

오현석

가톨릭대학에서 종교학과 프랑스문학을 공부했다. 한국학중앙연구원 한국학대학원에 다니던 중 우연히 마주한 북경의 풍경에 이끌려 훌쩍 서해를 건넜다. 북경대학 일어일문학과에서 19세기 동아시아의 프랑스 예수회 자료를 뒤적이다 박사논문을 냈다. 북경에 있는 화북전력대학에서 한국어를 가르치고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>