“직예동남에는 산이 전혀 없었다. 눈에 보이는 것이라곤 모래가 많은 낮은 평지뿐이었다. 겨울엔 홍수로, 여름엔 가뭄으로 황량했다. 랑기야 주교가 당도할 즈음, 주민 일부는 기근을 피해 다른 지역으로 이주했다. 남은 이들이 먹을 것이라곤 잘게 썬 지푸라기를 조금 넣어 끓인 죽이 전부였다. 어려움은 거기서 그치지 않았다. 콜레라와 도적 떼가 연이어 그곳을 덮쳤다. 선교사들은 자신의 건강과 생명을 내어놓고 일해야 했다. 지역 관리들의 적대적 횡포에도 수없이 맞서야 했다.”

- 1867년 “전교회 연보” 중 직예동남대목구(‘Vicariat apostolique du Pè-Tchè-Ly Oriental’)를 서술한 장의 일부.(“Annales de la Propagation de la Foi”, Tome Trente-neuvième, 1867, p.382)

흩어진 묘비, 직예동남의 선교사들

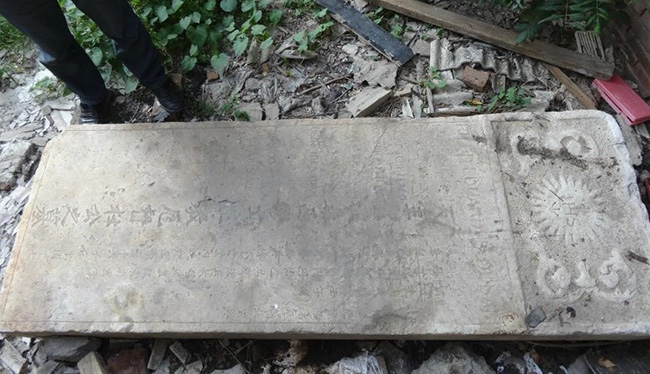

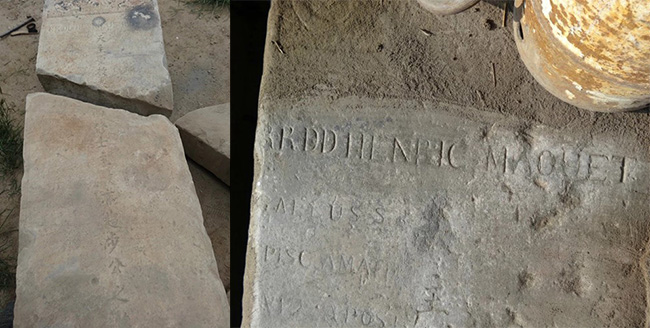

깨진 묘비들이 아무렇게나 나뒹굴고 있었다. 시골 어느 폐가의 담벼락 아래였다. 비석 몇은 포개진 채로 쌓여 있었다. 포갠 사이 공간에 받침목을 끼워 둔 걸로 보아 따로 쓰려 빼놓은 것 같았다. 그나마 파손이 덜했을 테지만 위태롭기는 바닥에 흩어진 것들과 다름없어 보였다. 쌓인 비석들 위엔 커다란 철제 빔 두 개가 올라가 있었다. 한눈에 봐도 무게가 상당해 보였다. 대들보로 썼을 법한 크고 육중한 빔이었다. 위에서 짓누르는 힘이 만만치 않을 것이었다.

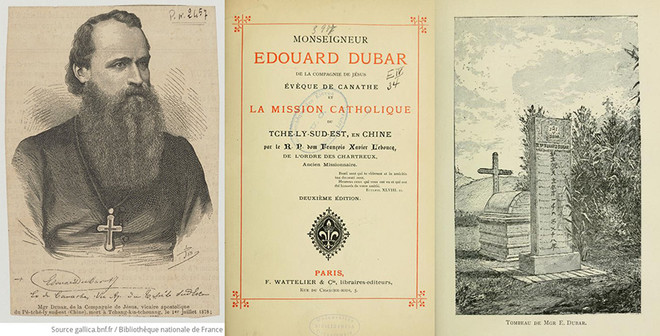

어느 중국인 블로그에서 찾아낸 사진이었다. 수년 전, 그 사진으로 나는 그 비석의 존재를 처음 알았다. 거기엔 누군가의 이름이었을 라틴어 알파벳이 새겨 있었다. “RR.DD. EDUARDUS DUBAR”. 에두아르 뒤바(Édouard Dubar, 杜巴爾, 1826-78). 직예동남대목구의 두 번째(1864-78) 주교다. “RR.DD. HENRIC MAQUET”. 앙리 마케(Henri Maquet, 馬澤軒, 1843-1919). 직예동남의 네 번째(1901-19) 주교였다.

사진 속엔 비석 몇 개가 더 있었다. 투르셰(Louis Tourcher, 施允迪, 1866-1913) 신부의 이름도 보였다. 모두가 예수회 선교사였다. 그들의 비석이 시골 폐가 한구석에 처박혀 있었던 게다. 당연하게도 그네들 묘지는 그곳이 아니었다. 무너져 가는 담벼락 아래는 더더욱 아니었다. 숱한 이야기가 거기 흩어져 있을 터였다. 그 내력을 쫓아가 보고 싶었다. 하나씩 더듬어 가야 했다. 시작은 랑기야였다. 그가 직예동남에 이른 그해, 그러니까 1857년이었다.

랑기야, 직예동남에 오다

랑기야(Adrien-Hippolyte Languillat, 朗懷仁, 1808-78) 신부가 교황청 문서를 받은 건 1857년 1월이었다. 예수회의 새로운 선교지, 직예동남대목구 주교 임명장이었다. 1856년 5월 27일에 포교성 교서로 성립된 교구다. 북경교구가 세 개로 분할되면서 생긴 선교구였다. 채비가 끝나자 랑기야는 서둘러 임지로 향했다. 우선 직예성(直隸省, 오늘날 하북성) 보정(保定)으로 가야 했다. 그곳엔 물리(Joseph-Martial Mouly, C.M., 孟振生, 1807-68) 주교가 있었다. 옛 북경교구의 책임자(1846-56)이자 직예북부대목구 주교(1856-68)였다. 그가 랑기야를 주교로 성성(成聖)할 것이었다.

먼 길이었다. 상해 서가회(徐家匯)에서 직예성 보정까지는 1200킬로미터가 넘었다. 카트(Ignace Catte, 德良弼, 1820-59) 신부가 그 길에 동행했다. 상해 송강(松江)에서 소임을 맡았던 이다. 조계(租界) 밖에서의 선교 활동은 여전히 위험했다. 남몰래 움직여야 했으니 고단한 여정이었다. 대개 어두운 시간에 조심스럽게 이동했다. 조그만 수레 말고는 별다른 이동수단이 없었다. 도적 떼가 곳곳에서 출몰했고 흉년이라 먹을 것도 변변치 않았다. 한겨울 추위에 노숙해야 하는 날도 많았다. 두 사람이 직예에 도착한 건 3월 중순께였다. 3월 22일, 보정(保定)의 안가장(安家莊)에서 물리는 랑기야를 주교로 성성했다.

위현 조가장에 착좌하다

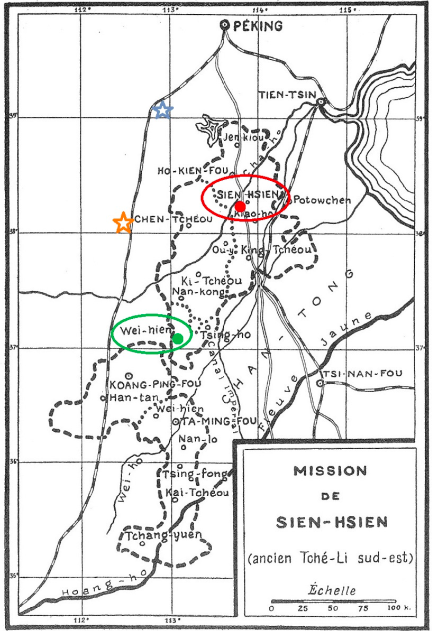

랑기야의 임지, 직예동남은 북위 35도와 39도 사이에 남북으로 길게 뻗은 지역이었다. 남북으로는 대략 420킬로미터, 동서로는 90킬로미터였다. 대목구의 최북단은 북경에서 110킬로미터 거리였다. 이 지역에는 세 개 부(河間府, 大名府, 廣平府)와 다섯 개 주(深州, 冀州, 京州, 開州, 磁州), 그리고 서른세 개 현(縣)이 있었다. 북으로는 북경과 천진을 포함하는 직예북부대목구가 있었고, 서로는 바오딩(保正)과 정딩(正定)이 중심인 직예서남대목구가 있었다. 둘 다 프랑스 라자리스트의 선교지였다. 남서로는 하남성(河南省), 남동으로는 산동성(山東省)과 면하고 있었다. 지역의 주요 지점은 북경과 남경을 잇는 길 위에 있어 요지에 속했다. 인구 1천만 가운데 신자는 9475명에 불과했고, 그나마 뿔뿔이 흩어져 있었다.

4월에 랑기야 주교는 위현(威縣)의 조가장(趙家莊)으로 이동했다. 지리적으로 위현은 대목구의 가운데였다. 랑기야는 그곳을 대목구의 본부로 정했다. 하지만 거긴 아무런 기반 시설이 없었다. 숙소로 쓸 곳도 마땅치 않았다. 쓰러져 가는 방 두 칸을 겨우 얻었다. 그마저도 천장이 낮고 습한 데다가 창문도 없었다. 세례받은 늙은이 몇, 교리교사 셋, 예비신자 열다섯이 거기 천주교의 전부였다. 다행히 얼마 후에 인근에 있던 중국인 신부 둘이 합류했다. 이듬해인 1858년에는 세 사람이 상해에서 왔다. 시카(Luigi Sica, 薛孔昭, 1814-95), 코생(Louis Caussin, 郭宗城, 1823-60), 지아퀸토(Francesco Giaquinto, 夏顯德, 1904-73) 신부였다. 우선, 선교지 전체 상황을 파악해야 했다. 랑기야는 카트 신부와 함께 대목구 곳곳을 돌아다녔다. 다른 모든 계획은 그다음에 해야 할 일이었다.

직예동남에서의 첫 나날들

직예동남에는 산이 전혀 없었다. 눈에 보이는 것이라고는 모래가 많은 낮은 평지뿐이었다. 겨울엔 홍수로, 여름엔 가뭄으로 황량했다. 바닷가였던 상해와는 완전히 다른 기후였다. 상해는 조계였으니 본국 프랑스의 지원이 풍부했다. 숙소도 먹을거리도 크게 나쁘지 않았다. 하지만 직예동남에서 기근은 일상이었다. 지푸라기를 넣고 끓인 죽이 그나마 있는 먹을거리였다. 선교사들이 이 낯선 풍토에 적응하기란 쉽지 않았다.

카트는 줄곧 복통과 장염에 시달렸다. 시카와 지아퀸토도 이내 건강이 나빠져 상해로 되돌아갔다. 서가회는 또 다른 이들을 보냈다. 브뤼에르(Benjamin Brueyre, 李秀芳, 1810-80), 주보(Mathurin Joubaud, 許孔照, 1819-59), 르부크(Prosper Leboucq, 徐博理, 1828-1905) 신부였다. 그해가 1859년이다. 새로운 이가 왔다고 열악한 환경이 나아질 리 없다. 부족한 자원, 비위생적인 숙소, 누적되는 피로는 선교사의 건강을 끊임없이 위협했다.

그 와중에 사제 셋이 연이어 사망했다. 발진티푸스였다. 카트, 주보, 젊은 중국인 신부가 세상을 떴다. 랑기야 주교도 위태로웠다가 겨우 기력을 회복했다. 그가 병석에 있는 동안 브뤼에르가 장상(supérieur)이 되어 살림을 맡았다. 19세기 상해에 왔던 첫 번째 예수회 선교사였다. 이듬해 1860년에는 코생 역시 병사했다. 대목구 초기는 이렇게 어려웠다. 선교사들은 힘든 나날을 견뎌야 했다. 슬픔이 아물기도 전에 상처가 덧나던 시절이었다.

헌현으로 터를 옮기다

그 시절에도 성과는 있었다. 1859년에 세례자 70명을 얻었다. 대목구가 시작된 지 18개월째였다. 가장 큰 일은 신학교를 세운 것이었다. 석공을 불러 모아 6주 만에 신학교 건물을 지었다. 열다섯 정도를 수용할 크기였다. 반년 후에 아이 열넷을 학생으로 뽑았다. 그중 넷이 이듬해 말에 부제가 되었다. 선교사를 위한 작은 숙소도 지었다. 1859년 7월 31일, 새 숙소에서 성 이냐시오 축일 미사가 있었다. 랑기야는 주교로, 브뤼에르는 수도회 장상으로, 서로의 일을 분담하며 살림을 꾸려 갔다.

그때 랑기야는 다른 곳을 보고 있었다. 위현의 조가장은 선교지 전체를 관리하기엔 불편했다. 남북으로 길게 늘어진 대목구 전체 지형에서 위현은 동서의 폭이 가장 좁은 곳에 있었다. 교통이 좋았지만 그래서 더 불안했다. 직예와 산동의 경계 부근이라 백련교도와 도적 떼가 자주 출몰했다. 산동에서 북쪽으로 가는 길목이었던 까닭이다. 실제로 조가장 숙소는 두 차례나 도적 떼에게 털렸다.

주교는 몇 달간 새로운 터를 물색했다. 그리고 북쪽에서 적당한 곳을 찾았다. 헌현(獻縣)의 장가장(張家莊, 지금의 張莊村)이다. 대목구 본부를 헌현으로 옮기기로 한 거다. 1860년 7월의 결정이었다. 헌현은 대목구의 북부였다. 헌현에서 북으로 30킬로미터를 가면 하간부(河間府)였고, 거기서 천진까지는 110킬로미터였다. 본부가 들어설 장가장은 헌현 현성(縣城)에서 불과 1킬로미터였다. 천진까지 수로가 연결되어 교통이 편리했다. 장가교(臧家橋)라는 조그만 나루터가 연결 통로였다.

주교좌 성당을 세우다

그곳, 장가장 주민은 오백 정도였다. 그중 신자는 이백 남짓이었다. 이미 어느 정도 신자가 있었던 게다. 새 터를 정하는 데 지리적 요건만큼이나 중요한 요소였다. 열심인 신자 가정도 대여섯 있어 선교사들에게 큰 힘이 되었다. 이전을 준비하는 동안 새 일꾼이 차례로 도착했다. 1861년에 서가회에서 온 이들이었다. 라보(Henri Rabeau, 鮑恆理, 1826-62), 옥타브(Pierre Octave, 鄂答位, 1827-76) 신부, 기용(Joseph Guillon, 吉玉隆, 1830-69) 수사, 그리고 후임 주교가 될 뒤바(Édouard Dubar, 杜巴爾, 1826-78)였다.

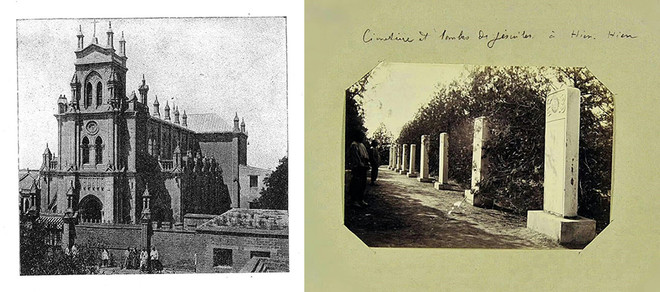

이듬해 5월, 새 터전을 위한 공사를 시작했다. 우선 숙소부터 지었다. 실무는 기용 수사가 맡았다. 25개 방을 갖춘 숙소가 8월에 완공되었다. 신학교도 숙소 옆에 들어섰다. 유사시엔 피난처가 되도록 튼튼하게 지었다. 12월에는 고아원을 세우고 아이들 스무 명을 받았다. 이듬해엔 건물 주변으로 단단한 담장을 둘렀다. 이후 여러 번의 위기에서 그들을 구해 줄 담장이었다. 이제 성당을 세울 차례였다. 1863년 12월 3일에 시작한 공사는 2년을 넘겼다. 웅장한 고딕식 건축이었다. 1866년 3월 28일에 축성 미사가 있었다. 헌현총당(獻縣總堂). 사람들은 성당을 그렇게 불렀다. 직예동남대목구의 주교좌 성당이었다.

장가장 주교부와 운태산 묘지

장가장 본부는 상당히 컸다. 성당을 중심으로 커다란 두 개의 뜰이 동서로 있었다. 그 뜰에 학교, 도서관, 인쇄소, 약방, 공방 등이 차례로 들어섰다. 상해 서가회에 못지않은 규모였다. 운태산(雲台山) 선교사 묘지도 그즈음 조성되었다. 헌현총당에서 동쪽으로 5킬로미터를 가면 운태산이 있었다. 4층 건물 높이의 야트막한 동산이었다. 북경조약의 보호권을 이용해 1864년에 사들인 땅이었다. 세 사제가 운태산 프로젝트를 맡았다. 부공(Constance Bougon, 卜功堂, 1828-87), 푸르몽(Constance Fourmont, 傅夢公, 1831-96), 쿠브뢰르(Clément Couvreur, 顧福格, 1824-85) 신부다. 1863년에 헌현에 온 이들이었다.

선교사 묘지는 그네들이 일군 것이었다. 기도처와 수호성인의 동산, 과수원과 채소밭도 운태산에 들어섰다. 1864년에 온 오두앙(René Audouin, 敖都文, 1819-83) 수사가 힘을 보탰다. 그해에 마리오(Léon Mariot, 馬歷耀, 1830-1902) 수사, 보르페르(Gabriel de Beaurepaire, 鮑伯爾, 1840-1904) 신부도 헌현에 도착했다. 적응을 위한 휴식도 없이 그들은 바로 소임을 수행했다. 모래 가득한 평원, 직예동남에서 프랑스 예수회는 그렇게 자리를 잡아갔다.

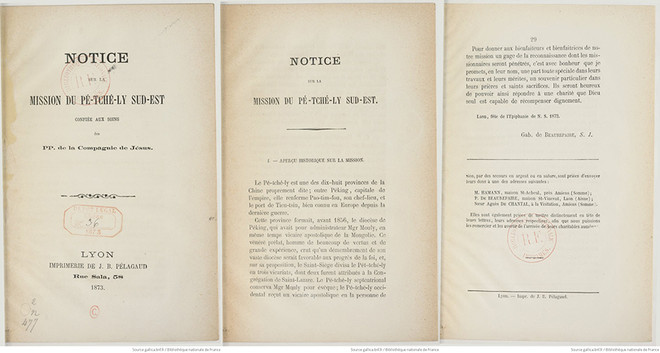

보르페르가 쓴 “선교보고서”(“Notice sur la Mission du Pé-Tché-Ly Sud-Est”, 1873)는 그때의 생활과 상황을 생생히 전한다. 1870년 천진교안의 영향과 선교지의 무거운 분위기도 담았다. 지원과 기부를 바라는 간곡한 요청도 잊지 않았다. 그의 간곡함 덕분이었을까. 직예동남의 예수회는 그 이후로 수많은 성과를 남겼다. 그들의 이야기는 20세기에도 풍성하게 이어졌다. 1949년 중화인민공화국이 수립되기 직전까지였다.

풍경의 내력, 운태산에 서다

그네들의 흔적이 운태산에 남았다. 그곳엔 예수회 주교 다섯과 사제 백여 명이 잠들어 있었다. 묘지는 중화인민공화국이 들어서고도 별 탈이 없었다. 그 모든 걸 뒤집은 건 예기치 않은 사건이었다. 문화대혁명(1966-76)이다. 그 기간에 헌현 천주교는 철저히 파괴되었다. 성당을 비롯해 천주교 시설 대부분이 불에 타 허물어졌다. 운태산도 예외가 아니었다. 비석 대부분이 인근의 건설 현장으로 실려 갔다. 누군가의 이름이 새겨진 돌들은 그렇게 건물 바닥재가 되거나 축대 한 칸으로 쌓였다. 또 몇은 길가에 아무렇게나 흩어졌다. 그리고 또 한 시절이 갔다.

1994년 10월 8일, 헌현 지방 정부는 운태산 토지 일부를 교구에 돌려주었다. 헌현 교구는 옛 묘지 자리 동쪽에 새 묘역을 조성했다. 그리고 문혁 시기에 사망한 사제와 수사의 묘를 차례로 이장했다. 2004년에는 옛 선교사 묘비를 대량으로 되찾을 수 있었다. 현(縣)에 있는 쌍검방직공사(雙劍紡織公司, 지금은 縣修造廠)가 옛 묘비 71개를 돌려주었다. 2006년 교구 성립 150주년에 맞춰 교구는 묘지를 중수했다. 묘역 입구에 기념비(‘傳敎先賢紀念碑’)도 세웠다.

2014년에 교구는 또 다른 묘비를 찾아내었다. 헌현 야커호텔(雅客酒店) 내의 부지였다. 폐쇄된 공장 건물 담벼락 아래서 묘비 8개를 회수했다. 뒤바(Dubar)와 마케(Maquet) 주교의 묘비였다. 이졸레(Rémi Isolé, 趙席珍, 1853-1900) 신부의 것도 거기 있었다. 1900년 의화단 운동 때 죽임을 당한 이다. 2000년에 교황 요한 바오로 2세가 그를 시성했다. 교구는 또한 운태산 주변에 흩어져 있던 묘비 17개와 천진 숭덕당(崇德堂)에 있던 묘비 5개를 회수했다.

2014년 10월, 교구는 1백여 개의 옛 비석을 긴 담장으로 만들어 세웠다. 운태산 선교사 묘지를 두른 담장이었다. 프랑스 주교 다섯의 묘비로 시작해 사망한 순서대로 비석을 놓았다. 그 아래엔 표지석을 두어 묘비에 새겨진 이들의 약력을 써 두었다. 비석들의 담장 입구엔 커다란 돌판을 세웠다. 묘지 조성 과정이 거기 적혔다. 마지막 문장은 이렇다.

“헌현 교구는 온 마음과 생명을 바치신 중국과 외국의 선배들이 그리스도의 품 안에서 영원한 안식을 누리시길 기원합니다. 천주교헌현교구, 2015년 11월 2일.” 수년 전, 내가 보았던 사진과 그 풍경의 사연이 거기 있었다. 어느 폐가의 담벼락 아래, 아무렇게나 나뒹굴던 옛 묘비의 풍경 말이다. 그 숱한 내력을 마침내 찾아낸 게다.

오현석

가톨릭대학에서 종교학과 프랑스문학을 공부했다. 한국학중앙연구원 한국학대학원에 다니던 중 우연히 마주한 북경의 풍경에 이끌려 훌쩍 서해를 건넜다. 북경대학 일어일문학과에서 19세기 동아시아의 프랑스 예수회 자료를 뒤적이다 박사논문을 냈다. 북경에 있는 화북전력대학에서 한국어를 가르치고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>