“삼비아시는 목을 베어야 할 사람입니다!”

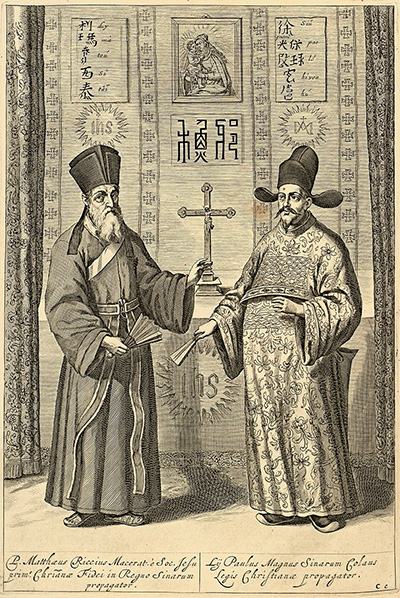

천주교를 적대했던 자들의 말이 아니다. 놀랍게도, 아담 샬(Johann Adam Schall von Bell, 湯若望, 1591-1666)의 말이란다. 삼비아시(Francesco Sambiasi, 畢方濟, 1582-1649)는 이탈리아 출신의 예수회원이다. 1610년, 그는 마카오에 도착한다. 마테오 리치(Matteo Ricci, 利瑪竇, 1552-1610)가 사망한 그 해다. 1634년, 삼비아시는 남경(南京)에 파견된다. 남경은 1617년 이후 줄곧 선교사가 없었다. 남경교안(南京敎案)의 여파였다.

첫 번째 위기, 남경교안

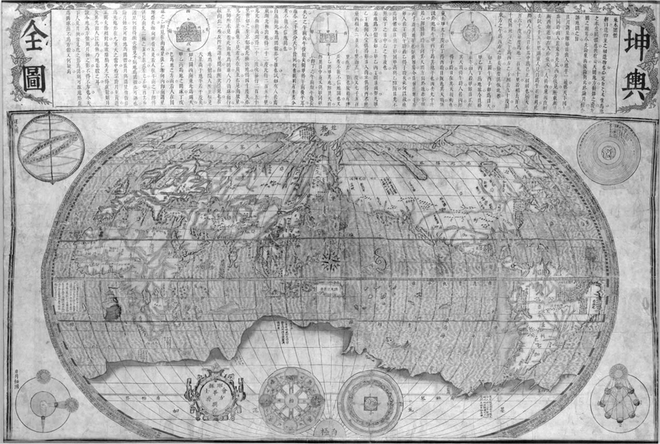

남경교안은 중국 최초의 천주교 박해사건이다. 1582년, 리치가 중국에 발을 들인 후, 처음 맞은 위기였다. 남경의 고위관리였던 심각(沈㴶) 등은 연이어 상소를 올린다. 선교사의 역법과 설법이 중국 전통 관념과 윤리를 해친다. 그들은 첩보활동까지 일삼는다. 선교사를 조정에서 내쫓아야 한다. 반대자들의 주장이다. 그들에게 선교사는 오랑캐일 뿐이었다. 대포를 앞세운 포르투갈 상인들과 한패였다. 곱지도 미덥지도 않았다.

1616년 7월, 남경의 예수회원들이 체포된다. 바뇨니(Alfonso Vagnoni, 高一志, 1566-1640)와 세메도(Alvaro Semedo, 曾德昭, 1585-1658)였다. 함께 있던 중국인 신도 10여 명도 끌려갔다. 그들은 옥에 갇혔고 치도곤을 당했다. 1617년 2월, 명(明)의 황제 만력(萬曆)은 추방령을 내린다. 바뇨니와 세메도가 광동(廣東)으로 추방된다. 북경에 있었던 판토하(Diego de Pantoja, 龐迪我, 1571-1618), 우르시스(Sabbatino de Ursis, 熊三拔, 1575-1620) 등도 광동을 거쳐 마카오로 추방된다.

회복, 그리고 삼비아시의 활동

추방령 당시, 삼비아시도 북경에 있었다. 마카오로 쫓겨날 처지였다. 산동(山東) 순무(巡撫) 손원화(孫元化)가 그를 도왔다. 삼비아시는 가정(嘉定)에 머물게 된다. 손원화의 고향이었다. 그 이후로 강남(江南), 산서(山西), 하남(河南). 삼비아시가 활동한 지역이다. 광폭의 행보였다. 그는 많은 사람과 교유했다. 개봉(開封)에서는 복왕(福王) 주상순(朱常洵)과 교류했다. 만력제의 셋째 아들이다. 또한 당왕(唐王) 주율건(朱聿鍵)과도 교분이 깊었다. 그는 명 태조 주원장(朱元璋)의 9세손이었다.

1628년, 황제 숭정(崇禎)이 등극한다. 남경교안이 있고 11년 후였다. 조정은 서광계(徐光啟, 1562-1633)를 재기용한다. 그는 예수회원과 교분이 깊었다. 그는 이내 예부상서(禮部尙書)에 오른다. 역법을 고치는 사업도 다시 추진된다. 황제 역시 역법에 관심이 많았다. 예수회원들은 천문 계산에 밝았다. 숭정은 선교사를 불러들인다. 1630년 이후의 일이다. 그로부터 10여 년. 예수회의 중국 선교는 급속도로 발전한다. 역사상 가장 가파른 성장세였다. 당시 연차보고서의 분량만으로도 쉽게 확인할 수 있다. 모두 숭정 연간의 일이다.

1633년, 서광계는 삼비아시를 남경 시헌국(時憲局)에 보낸다. 서광계가 세상을 뜨기 직전이었다. 시헌국은 달력 업무를 보던 관청이다. 남경교안 이후, 남경의 관리들은 여전히 천주교에 적대적이었다. 황실의 과업을 맡으면 관료 집단도 선교사를 인정해 주리라. 서광계의 생각이었다. 1634년 초, 삼비아시가 남경에 이른다. 남경의 관청은 포고문을 내린다. 선교사가 당도했으니 그를 예우하라. 남경 선교가 다시 시작되는 순간이었다.

남명(南明)의 성립

남경은 명(明)의 수도였다. 1421년, 자금성이 모습을 갖추자 북경이 수도가 된다. 그래도 남경은 여전히 중심이었다. 남경의 문화적 지위는 굳건했다. 새로운 지식이 생산되고 유통되는 곳. 남경은 강남(江南)의 한복판이었다. 사람도 물자도 풍부했다. 도시를 두른 성곽마저 튼튼했다. 당연했다. 한 시절, 수도를 지켰던 성벽이었다.

1644년, 북방은 소란했다. 황제 숭정(崇禎)이 죽고, 북경이 만주족 청(淸)에 넘어갔다. 소식은 빨랐다. 강남의 유력인사들은 명을 지키려 했다. 만주족은 근본 없는 무리였다. 오랑캐에게 나라를 내어줄 수 없었다. 그들은 새로운 황제를 추대한다. 복왕(福王) 주유숭(朱由崧). 만력제의 손자이자 숭정제의 사촌이다. 주유숭은 남경에서 황제에 오른다. 연호는 홍광(弘光). 남명(南明)의 탄생이었다.

예수회의 결정

홍광제는 청과 화의를 도모한다. 다른 한편으로는 외세의 도움을 청한다. 홍광은 삼비아시를 부른다. 삼비아시는 당시 남경 인근에 있었다. 홍광은 삼비아시를 알고 있었다. 그의 아비가 주상순이다. 그들은 개봉에서부터 교류가 있었다. 마카오로 가서 포르투갈의 지원을 요청하라. 홍광이 부탁한 임무였다.

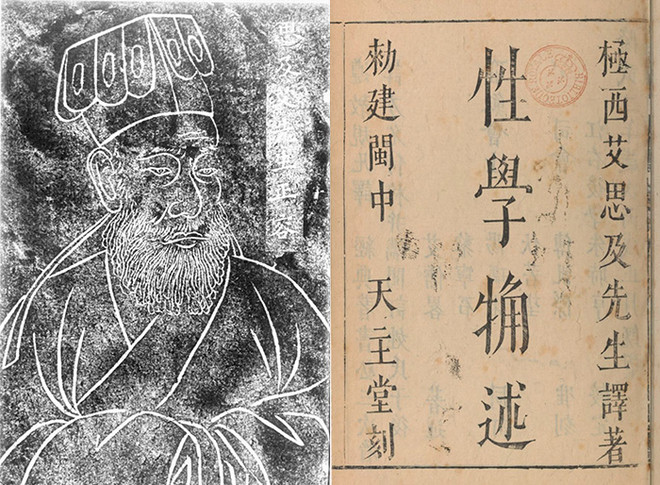

삼비아시는 즉시 상부에 보고한다. 마카오 예수회는 회의를 소집한다. 논점은 두 가지였다. 예수회원이 관직을 맡을 수 있는가. 예수회가 남명의 요청에 개입하는 것이 옳은가. 결정권자는 세 사람이었다. 마카오 예수회 수도원장 아마랄(Gaspar do Amaral, 1594-1646), 중국과 일본 선교지의 순찰사 아제베도(Emmanuel de Azevedo), 그리고 중국 책임자인 복건(福建)의 알레니(Giulio Aleni, 艾儒略, 1582-1649). 이들은 예수회의 중국 선교지에서 가장 지위가 높았다.

알레니는 삼비아시의 임무를 환영했다. 장강(長江) 이남의 선교사들은 모두 알레니를 지지했다. 그들은 남명 정권의 영향력이 교회를 보호해 주리라 믿었다. 북방 선교지의 의견은 들을 수 없었다. 혼란한 정세로 남북의 연락이 끊어져 있었다. 회의는 삼비아시의 임무를 승인한다. 두 가지 전제가 있었다. 예수회 회칙에 어긋나지 말 것. 중국 교회와 마카오 지역 발전에 도움이 될 것. 삼비아시는 사신의 임무를 맡겠다고 응답한다. 일이 성사되면 선교활동에 어떠한 제약도 없으리라. 삼비아시가 홍광제에게 내건 조건이었다.

남명의 사신, 삼비아시

희망은 오래가지 않았다. 청군이 이내 남경을 함락한다. 홍광제도 사망한다. 삼비아시 일행이 마카오로 가던 도중이었다. 홍광이 죽자 새로운 황제가 추대된다. 당왕 주율건(朱聿鍵). 그는 복주(福州)에서 황제에 오른다. 연호는 융무(隆武). 율건과 삼비아시는 절친한 관계였다. 율건이 어려운 처지일 때, 삼비아시가 위로의 서신을 보내기도 했다. 20년의 우정이었다. 황제가 된 율건은 삼비아시를 크게 기용했다. 그는 홍광이 부탁한 일을 그대로 모두 맡겼다.

1645년 4월, 삼비아시가 마카오에 이른다. 마카오의 포르투갈 정부 책임자 카르발료(Luiz de Carvalho), 마카오 예수회의 수도원장 아마랄이 남명 조정의 사신들을 맞이했다. 이때 삼비아시는 예수회의 숙소에 가지 않았다. 그는 줄곧 사신을 접대하는 숙소에 머문다. 삼비아시의 지위와 역할을 명확히 보여 주는 장면이다. 그로부터 17년 후. 1662년 6월, 운남(雲南)에서 영력제(永曆帝)가 죽는다. 교수형이었다. 그는 남명의 마지막 황제였다.

삼비아시, 목을 베어야 할

아담 샬이 했다는 그 말. ‘목을 베어야 할 삼비아시’. 마갈량이스(Gabriel de Magalhães, 安文思, 1609-77)가 고소장에 기록한 말이다. 목을 베어야 한다니! 그것도 예수회 동료다. 흉악한 저주다. 마갈량이스는 도저히 용납할 수 없었다. 그는 샬이 상관의 명령을 따르지 않는다고 고발한다. 샬의 괴팍한 성격이 한몫 했을 게다. 하지만 더 깊은 문제가 있었다. 너는 어느 편인가. 만주족의 청인가. 한족의 남명인가. 쉽지 않은 문제였다.

샬이 청 조정의 샛별이라면, 삼비아시는 남명의 다크호스였다. 샬은 청 조정의 일품대관(一品大官)이었다. 그는 만주족의 새로운 황조와 자신을 동일시했다. 그는 북경에서 중국 선교의 미래를 그렸다. 반면, 마카오와 복건의 예수회원은 남명을 지지했다. 그들은 남명의 힘으로 자유로운 선교를 꿈꿨다.

1651년, 남명의 예수회원들은 보임(Michał Boym, 卜彌格, 1612-59)을 로마에 파견한다. 보임의 품에는 남명 지원을 청하는 서신이 있었다. 그가 돌아왔을 때, 남명은 이름뿐이었다. 보임은 영력제를 찾아 헤매다 병사했다. 계림과 월남의 국경 근처였다. 청의 위세가 세상을 덮고 있었다.

(다음 글에 계속...)

오현석

가톨릭대학에서 종교학과 프랑스문학을 공부했다. 한국학중앙연구원 한국학대학원에 다니던 중 우연히 마주한 북경의 풍경에 이끌려 훌쩍 서해를 건넜다. 북경대학 일어일문학과에서 19세기 동아시아의 프랑스 예수회 자료를 뒤적이다 박사논문을 냈다. 북경에 있는 화북전력대학에서 한국어를 가르치고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>