얼마 전, 갑자기 추워진 날씨에 세 아이가 돌아가며 감기를 앓았다. 거의 일주일을 아픈 아이들 시중을 들며 지내다 보니 내 몸 내 마음이 만신창이가 된 것 같았다. 그러자 얼마 전까지만 해도 아이들이 너무 빨리 자라는 게 아쉽기만 했던 마음은 싹 달아나고 이런 생각이 들지 뭔가? '아이들이 자라지 않고 내가 늘 보살펴야 할 어린 존재로 남게 된다면 그건 정말 재앙이겠구나. 가는 세월 붙잡고자 했던 어리석음이여 안녕!' 그때 이후로 조금 서운하더라도 가야 할 때를 알고 가는 이의 뒷모습이 아름답다는 걸 실감한다. 뒷모습, 헤어짐, 끝, 죽음.... 흔히 부정적인 눈으로 바라보던 것들도 조금씩 다르게 보이기 시작한다. 삶과 죽음이라는 선명한 경계와 관념도 흔들흔들 흔들린다.

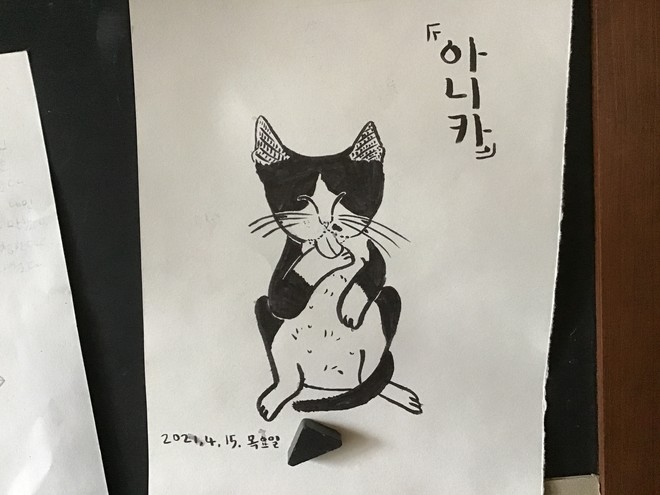

그러던 차에 일이 터졌다. 아이들이 '아니카 부인'이라 부르며 사랑을 보내는 우리 집 검은 고양이 아니카가 세 번째 출산을 한 것이다. 근데 그게 문제가 아니고 자기가 낳은 고양이를 제 입으로 삼킨 것이다. 처음 그 현장을 목격한 다랑이가 아니카가 새끼를 먹고 있다 소식을 전해 왔을 때 우리 식구 누구도 그 사실을 믿지 않았다.

"에이, 말도 안 돼. 생쥐를 잡은 거겠지."

"다른 고양이면 몰라도 아니카는 그런 고양이가 아니야. 자기 새끼들을 얼마나 애지중지해 가며 길렀는데...."

그래도 혹시 몰라 아니카가 있다는 곳(사랑방 툇마루)에 달려가 보니 아니카가 태연하고 담담한 표정으로 입에 덩어리를 물고 있었다. 쥐라고 하기엔 줄무늬가 너무나 선명한 젖은 털의 덩어리를.... 아니카는 우리가 놀라서 소리를 치고 잔뜩 찌푸린 얼굴로 그 모습을 쳐다봐도 전혀 동요하지 않았다. 다 먹을 때까지 계속 그 자리에 앉아 씹고 삼킬 뿐이었다.(다랑이 설명으로는 그게 벌써 두 마리째라고 했다.)

그러다가 조금 뒤에 마당가 밭으로 보란듯이 자리를 옮겼는데, 그 자리에서 또 새끼를 한 마리 낳았다. 이번에는 배가 불러서 그런지 먹지는 않고 탯줄도 끊어 주지 않고 태반이 달려 있는 채로 옆에 두고 가만히 앉아만 있었다. 막 태어난 새끼가 눈도 뜨지 못하고 털이 흠뻑 젖은 채로 가냘프게 울고 있는데 눈길 한번 주지 않았다. 보다 못한 다울이가 새끼 고양이의 이모라 할 수 있는 삐삐를 억지로 그곳으로 데려갔다. 삐삐가 아니카를 대신해서 탯줄을 끊어주길 바라는 마음에서. 하지만 삐삐도 자기 소관이 아니라는 듯 뒷걸음질을 쳐 빠져나왔다. 다른 고양이들을 데려다 놨을 때도 마찬가지였다. 그러자 다울이 다랑이가 직접 탯줄을 끊어주려고 나서기에 내가 크게 소리쳤다.

"얘들아, 멈춰. 너희가 나설 일이 아니야. 엄마가 돌보지 않으면 아무도 살릴 수 없다는 거 겪어 봐서 알잖아."

아이들이 멈춰 섰다. 삐삐가 새끼를 낳았을 때 기억이 떠올랐을 것이다. 그때도 너무 황당했던 게 삐삐가 새끼를 네 마리나 낳아 놓고 탯줄도 끊어주지 않은 채 멀리 달아났다. 할 수 없이 내가 탯줄을 끊어주고 삐삐를 붙잡아다 억지로 젖을 먹이게 해 새끼 고양이들을 살렸지만 결국 그 고양이들은 2-4주 사이에 차례로 다 죽고 말았다. (젖 안 먹이려고 발버둥치는 엄마 고양이를 붙잡고 억지로 젖을 먹이게 하고, 아니카에게 동냥젖을 먹이게도 하고, 우유를 숟가락으로 떠 먹이기도 하고.... 정말 할 짓 못할 짓 다 해 봤지만 역부족이었다.) 안타깝지만 어쩔 수 없는 일도 있다는 걸 그때 확실히 알았다. 이번 경우에도 역시 아니카가 결정한 문제에 우리가 섣불리 간섭해서는 안 되는 것이다.

아니카는 결국 아까 먹은 게 다 소화가 되자 곁에 있던 새끼 고양이를 또 입에 넣고 씹어 삼켰다. 아주 천천히 천천히.... 무슨 의식이라도 치르는 것처럼 엄숙하게 씹어 삼키는 아니카의 모습을 보고 있자니 이 엽기적인 사건을 대체 어떻게 이해해야 하는 건지 머릿속이 복잡하기만 했다. 내가 밥을 조금만 주니까 생존에 위협을 느꼈던 걸까? 자기가 낳은 새끼 고양이들을 다른 사람에게 주어 버리는 일을 몇 번 목격하면서 그럴 거면 차라리 스스로 없애는 게 낫다 싶었을까? 나 못지않게 혼란스러워 하는 아이들 사이에서도 많은 의견이 쏟아지고 있었다.

"자기 새끼들을 먹다니 정말 너무해. 너무 징그러워."

"시집을 안 가는 방법을 쓸 수도 있었을 텐데. 저럴 거면 왜 새끼를 뱄을까?"

"아니카가 갑자기 미친 거 아닐까?"

아이들은 그렇게 아니카를 원망하는 듯 싶었지만 다음 날이 되니 다시 아무렇지 않게 아니카를 품에 안고 쓰다듬었다. 하지만 나는! 아니카를 향한 혐오의 시선을 거둘 수가 없었고 아니카가 무섭게 느껴져 가까이 다가오는 것도 싫었다. 그러면서도 아니카를 어떻게든 이해해야 내가 편해질 것 같은 마음에 끊임없이 묻게 되었다. 아니카는 왜?

다음 편으로 이어집니다. ^^

|

정청라

인생의 쓴맛 단맛 모르던 20대에 누가 꿈이 뭐냐고 물으면 '좋은 엄마가 되고 싶다'고 대답했다. 하지만 막상 엄마가 되고 1년도 채 안 되어 좋은 엄마는커녕 그냥 엄마 되기도 몹시 어렵다는 사실을 깨닫고 '좋은 엄마'라는 허상을 내려놓았다. 그 뒤로 쭈욱 내려놓고, 내려놓고, 내려놓기의 연속.... 이제는 살아 있는 노래랑 아이들이랑 살아 있음을 만끽하며 아무런 꿈도 없이 그냥 산다. 아이를 기른다는 것은 '스스로 길이 된다는 것'임을 떠올리며 노래로 길을 내면서 말이다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>