[우리 시대의 신학자]

신학을 공부하는 사람들은 대부분 언젠가 자신의 영성과 꼭 닮은 영성을 갖고 있는 선배신학자를 만납니다. 혼자 고안해 낸 것 인줄만 알았던 바로 그 언어와 이미지를 사용해 신의 얼굴과 신의 마음을 그려낸 어느 신학자의 글을 만나면 무척 반갑기도 하고, 한편으로는 머릿속을 들킨 것 마냥 당황스럽기도 하죠. 그런 예기치 않은 조우는 아마도 신학 하는 기쁨 중 하나일 것입니다. 마치 비밀스런 연애를 시작하는 것 같거든요.

위험하고 위태로운 당신의 몸으로 신학 하기

미셀 드 세르토는 1925년 프랑스령인 사브와(Savoie)에서 태어나 대부분의 교육을 프랑스에서 받았습니다. 그의 학문적 관심은 역사, 심리학, 철학, 사회과학, 문화인류학에 이르기까지 다양하고도 방대합니다. 1950년에 세르토는 예수회에 입회하게 되는데, 그 당시 그는 중국에서 선교사로 살 것을 희망하고 있었다고 합니다. 그러나 <Christus>(그리스도)라는 저널의 창설자로 일하게 되면서 신학에 보다 본격적인 관심을 갖게 되었고 1960년 소르본(Sorbonne) 대학에서 신학 박사학위를 받은 이후로는 주로 저술과 강연활동에 매진하죠.

저를 설레게 한 ‘그’ 신학자가 세르토라면, 세르토를 설레게 한 운명의 ‘그’ 신학자/영성가(들)은 17세기 프랑스의 예수회 수사이자 시인, 설교가, 퇴마사인 장 조셉 수린 (Jean-Joseph Surin, 1600-1665)과 역시 17세기 프랑스의 영성가 장 드 라바디 (Jean de Labadie, 1610-1674), 두 사람입니다. 그 중에서도 라바디는 참으로 수수께끼 같은 인물인데, 방랑자 라바디(Labadie the Nomad)로 더 잘 알려진 그는 예수회 수사였으나 이후 *얀센주의자(Jansenist)가 되었다가, 또 그 다음엔 칼빈주의 개혁교회의 일원이 되었다가, 말년에는 아예 *‘라바디스트 (The Labadists)’라는 공동체를 창설한, 그야말로 개혁시기의 유랑하는 기인이었습니다. 자신의 정체성에 대해 끊임없이 회의하며 여기저기를 떠돌아다니다가 그 변혁과 동요와 불안의 시대적 징후를 온 몸으로 흡수하고는 결국 자신의 이름을 내건 공동체를 만든 거죠. 방랑자 라바디의 영향은 세르토의 거의 모든 저작에서 직접적으로 혹은 은유적으로 발견됩니다. (*얀센주의: 아우구스티노의 신학사상 중 자유의지를 거부하고 은총론만을 극단적으로 강조한 17-18세기 프랑스의 종교운동. 벨기에의 주교였던 코블넬리우스 얀세니우스( Cornelius Jansenius,1585-1638)에 의해 주창되었다./ *라바디스트: 장 드 라비디가 1669년에 창설한 경건주의 공동체)

세르토는 그 임계지점에서 발생하는 것들을 일정한 논리와 언어 체계를 갖춘 어떤 범주에 집어넣으려 하지 않습니다. 그 보다는 그 임계지점에서 말하고 있는 “몸”들에 관심을 갖죠. 우리 삶을 지배하는 규범적인 사고체계와는 너무도 다른 곳에서 개입해오는 타자를, 우리들의 일상적 언어로 표현하는 것은 불가능합니다. 타자를 기술하고 정의하기 위해 우리는 줄기차게 새로운 상징과 언어/기호체계들을 개발하지만, 오히려 그러한 상징과 언어와 기호는 그 타자를 배제하는 것들로 기능하기 마련이죠. 그 영원한 불가능성을 직관적으로 알았던 신비가들은 언어나 기호 대신 자신의 몸을 던집니다. 타자는 신비가들의 몸을 통해 표상되죠. 언어가 아닌 몸을 통해 표상된 신비가들의 타자는 따라서 신비가들의 몸과 떼려야 뗄 수 없는 관계를 갖게 됩니다. 언제나 신비가들의 몸을 통해서만 전달되기에, 필연적으로 그들의 몸이 갖고 있는 물성(物性)과 섞이게 되죠. 말하자면, 언제나 잡종 혹은 변종(heterological)의 형태로 전해질 수밖에 없다는 겁니다.

우리의 ‘몸’은 어떤 방식으로 일상을 살아가는가

한편, 신비가들의 몸은 타자를 직접 경험했기에 언제나 타자를 품고 있으나, 그 타자와 동일화할 수 없는 몸입니다. 세르토는 그 신비가들의 몸이 다시 일상의 영역으로 돌아 올 때 발생하는 현상에도 주목하죠. 일상의 언어와 다시 조우할 때 신비가들의 몸은 (그 몸속에 담겨있는 타자도 함께) 일상의 방식대로 이해되고, 믿어지고, 왜곡되고, 때로 파손됩니다. 그 (타자를 지닌) 몸이 사회적, 공동체적 요구들에 반응하거나 흡수되면 ‘사회적인’ 혹은 ‘정치적인’ 몸으로 표현되고, 본능적인 삶의 요구들과 부딪힐 때는 에로틱하거나 심지어 병리적인 몸으로 표현되며, 성서의 언어들과 만나게 되면 마치 성서의 구절들을 문신처럼 새긴 몸으로 드러나고, 수난의 이야기를 동반할 때는 서사적인 몸이 되어 이야기를 생산하고, 그 어느 체계에도 사로잡히지 않을 경우에는 ‘시적인, 영광스러운’ 몸이 되어 경외감을 주게 되죠. 이 모든 ‘몸’들은 일상적/규범적 삶을 결코 완전히 떠나지 못했던 신비가들이 타자와 접촉하였다가 다시 일상의 영역으로 돌아오는 그 임계지점에서 파생된 것들입니다.

저항적 문화연구가로서 세르토를 유명하게 만든 저작이 <일상생활의 실천>이기는 하지만, 저는 <신비의 우화>나 <루동의 신들림>(La Possession de Loudun, 1970)과 같은 보다 ‘신학적인’ 세르토의 저작들을 더 좋아합니다. 이 두 책들에서 특히 세르토는 ‘믿어지고 있는 것이 무엇인가’와 ‘믿어지고 있는 것이 어떻게 믿을 수 있는 것이 되는가’를 집요하게 파고듭니다. 물론 결론은 열어둔 채 질문으로 남기죠. 세르토와 마찬가지의 질문을 저 또한 제 신학을 통해 던지고 싶습니다. 신에 관한 질문은 인간의 욕망과 분리 될 수 없다는 것, 욕망이 규정될 수 없듯, 신에 관한 질문도 답도 규정될 수 없다는 것, 그래서 신학은 늘 위험하다는 것을, 위험해야만 한다는 것을, 세르토가 그랬듯 저 또한 제 신학을 통해 상기하고 싶습니다.

세르토의 글을 과연 ‘신학’적이라 할 수 있는지 많은 사람들이 회의적으로 묻습니다. 신앙의 주체도 대상도 규정하기를 거부하는 세르토에게 ‘믿음’이란 무엇일까요? 세르토는 이렇게 답합니다. “믿음이란, 교리 혹은 특정한 프로그램이 시도하는 것처럼 믿는 대상이나 목적을 밝혀냄으로써 규정될 수 있는 것이 아니다. 믿음이란 오히려, 믿는 이가 자신이 믿는 어떤 명제 혹은 제안에 스스로를 던지고 투자하는 행위, 그 명제나 제안을 드러내고 말하는 행위, 그리고 스스로 그것을 진실이라 간주하는 행위이다.”

어쩐지 싱겁게 느껴지십니까? 혹은 냉소적이라 생각되십니까? 하지만 제겐 세르토의 이 정의가 너무도 솔직하고 사려 깊게, 또한 위태로울 만큼 간절하게 다가옵니다. 내가 믿는 신에 관한 명제와 제안에 나 자신을 던지고, 그것을 말하고 표현하고 진리라고 믿는 행위, 그 행위가 바로 신앙이 아닐까요? 하느님을 믿기 위해 과연 무엇이 더 필요할까요? 만약 더 필요한 무엇이 있다고 생각한다면, 주목하십시오. 그것은 아마도 저와 여러분의 욕망일 것입니다. 그렇다고 그 욕망에 대해 부끄러워할 까닭은 없을 것 같습니다. 그 욕망이 없는 한 우리는 결코 신께 이끌릴 수도, 신비를 인지할 수도, 신비가 주는 놀라움과 감동과 두려움을 표현할 수도 없을 테니까요. 바로 그 욕망이, 그토록 불확실함에도 불구하고 우리가 끊임없이 신께 매료되는 이유이니까요. 바로 그 욕망이, 우리의 몸을 신께 반응하도록 하는, 뜨겁고 설레게 하는 어떤 무엇이니까요.

<세르토의 저작들>

아직 국내에 번역된 저작들이 없습니다. 불어로 쓰인 대표작들과 영어로 번역된 책들을 소개할게요.

불어

<La Culture au Pluriel. Union Générale d'Editions,1974>,

<L'Ecriture de l'Histoire. Editions Gallimard. 1975>,

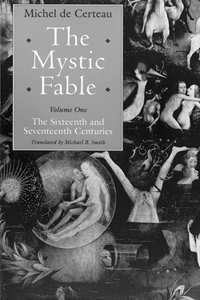

<La Fable Mystique. vol. 1, XVIe-XVIIe Siècle. Editions Gallimard. 1982>,

<La Faiblesse de Croire. Edited by Luce Giard. Seuil. 1987>,

<L'Invention du Quotidien. Vol. 1, Arts de Faire. Union générale d'éditions 10-18. 1980>,

<With Dominique Julia and Jacques Revel. Une Politique de la Langue : La Révolution Française et les Patois, l'enquête de Grégoire. Gallimard. 1975>,

<La Possession de Loudun. Gallimard. 1970>

영어

<The Capture of Speech and Other Political Writings. Translated by Tom Conley. University of Minnesota Press. 1998>,

<The Certeau Reader. Edited by Graham Ward, Blackwell Publishers. 1999>,

<Culture in the Plural. Translated by Tom Conley. University of Minnesota Press. 1998>, <Heterologies: Discourse on the Other. Translated by Brain Massumi. University of Minnesota Press. 1986>,

<The Mystic Fable: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Translated by Michael B. Smith. University of Chicago Press. 1995>,

<The Practice of Everyday Life, Translated by Steven Rendall. University of California Press. 1984>,

<With Luce Giard and Pierre Mayol. The Practice of Everyday Life. Vol. 2, Living and Cooking. Translated by Timothy J. Tomasik. University of Minnesota Press. 1998>,

<The Possession at Loudun. University of Chicago Press. 2000>,

<The Writing of History. Translated by Tom Conley. Columbia University Press. 1988>

| <우리시대의 신학자들>은 이번 주로 연재를 마감합니다. 신학자 조민아 씨는 12월부터 새로운 주제의 글로 독자 여러분을 다시 찾아갑니다. |

| ||

조민아 교수

미국 에모리대학에서 구성신학으로 박사 학위를 받았고, 미셀 드 세르토의 시각을 확대 해석해 중세 여성 신비가 헤데비치(Hadewijch)와 재미 예술가 차학경의 글을 분석한 연구로 논문상(John Fenton Prize)을 수상했다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>