[정양모 신부의 복음과 세상 이야기]

공자는 한평생 주공을 이상적인 임금으로 회상하고 흠모했다. 주공 같은 임금이라면 춘추시대 말기의 난세를 능히 수습하리라고 확신했다. 공자가 주공을 너무나 그리워하다 보니 때때로 주공 꿈을 꾸곤 했었다. 그러다 말년에 이르러 주공이 한참 나타나지 않으니까 공자는 이렇게 탄식했다. “참으로 심히 노쇠했구나. 이토록 오랫동안 주공을 다시 꿈에 뵙지 못했으니”(논어, 술이 5항).

내가 진실로 예수님을 그리워한다면 꿈에라도 간간이 그분을 뵐 수 있을 법한데, 실은 어머니가 나타나는 대는 더러 있어도 예수께서 나타나는 일은 전무하다. 꿩 대신 닭이라고 나는 이승에서 예수님을 뵐 생각은 깨끗이 단념하고 그 대신 예수 그림들을 감상하곤 한다. 어쩌다 마음에 드는 예수 그림을 대하면 더없이 반갑고 고맙고 기쁘다. 불행히도 예수 그림 걸작은 가물에 콩 나는 것보다 훨씬 드물다.

엘 그레코의 예수에 관한 그림들

예수님의 두 눈에 맺힌 눈물방울을 보자 가슴이 찡하면서 그만 눈물샘이 터졌던 것이다. 말이 얼어붙은 듯 넋을 잃고 한참 쳐다본 다음에 다른 전시실로 옮겨갔다가 두 번이나 되돌아왔다. 한 번 보고 두 번 보고 자꾸만 보고 싶어지는 것이었다. 이처럼 진한 감동은 스페인의 옛 서울인 톨레도에서 ‘옷이 벗겨지는 예수’(대주교좌 성당), 그리고 ‘구세주’(대주교좌 성당 및 그레코 미술관)를 대할 때도 줄곧 이어졌다.

프라도에 전시된 무리요(1618-1682) 또는 벨라스케즈(1599-1660)가 그린 성화들과는 달리 엘 그레코의 성화들은 현대인들에게조차 감동을 불러일으키는데 여기에는 그만한 까닭이 있을 것이다. 이를 짐작하기에 앞서 그의 생애를 줄거리나마 살펴보자.

엘 그레코는 1541년 크레타 섬에서 태어났다. 그리스 남쪽 지중해에 자리잡은 크레타는 니코스 카잔차키스가 쓴 <희랍인 조르바>로 말미암아 우리나라 독자들에게도 제법 알려졌다. 크레타는 1208년 이래 베니스의 속지였다. 엘 그레코는 1560년경 크레타 섬에서 베니스로 이주한 다음, 베니스와 로마에서 이탈리아 화풍을 익혔다. 그러고서 1577년경 톨레도로 이주하여 1614년 4월 4일 귀천할 때까지 무려 37년 간 그곳에서 정주했다. 톨레도는 한동안 스페인의 수도였으나 1560년 마드리드로 천도한 다음에는 한낱 유서 깊은 지방 고을로 전락했을 때, 영원한 나그네 엘 그레코가 찾아왔다.

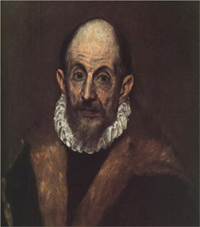

톨레도 사람들은 예나 이제나 그를 엘 그레코(그리스인)라고 부른다. 그러나 그가 그림을 다 그린 다음 낙관할 때면 언제나 그리스 문자로 (도메니코스 테오토코풀로스(Domenikos Theotokopoulos)라고 서명했다. 어떤 경우에도 자신의 본 이름만은 포기하지 않았던 것이다. 그는 자신의 그리스적 뿌리에 대한 애착을 이런 식으로 언표했던 것이다.

초상화가 엘 그레코는 예수의 일생, 또는 신약성경에 나오는 인물들을 자주 그렸다. 대표적인 것들로는 ‘십자가를 지고 가는 예수’(프라도), ‘베드로의 눈물’(톨레도 대주교좌 성당 및 그레코 박물관), ‘성령 강림’(프라도), ‘구세주’(톨레도 대주교좌 성당 및 그레코 박물관), ‘성 루가 복음사가’(톨레도 대주교좌 성당)를 들겠다.

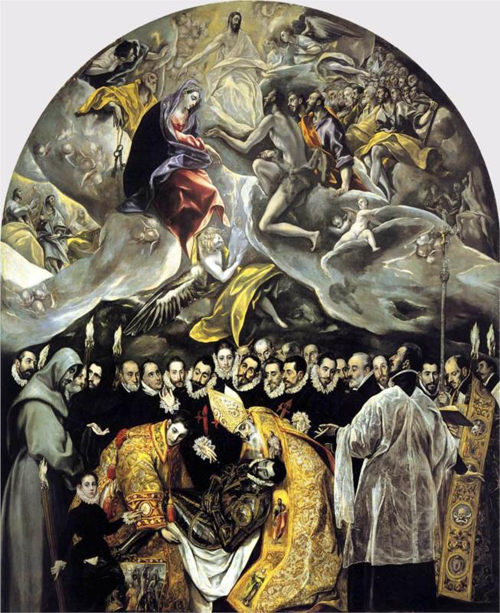

초상화도 아니고 신약성경을 소재로 한 그림도 아니지만 엘 그레코가 남긴 가장 크고 가장 찬연한 작품은 예나 이제나 톨레도 산토 토메 성당 입구 오른쪽 벽을 몽땅 차지하고 있는 대작 ‘오르가스 백작의 매장’이다. 이 그림은 산토 토메 성당 신부가 1323년에 작고한 오르가스 백작의 유덕을 기리려고 엘 그레코에게 주문해서 1586년에 제작한 것이다.

그림 하단 부는 이승에서의 시신 장례를, 상단 부는 저승에서의 영혼 구원을 그린 것이다. 이승의 장례에는 성 스테파노와 성 아우구스티누스가 나타나서 백작의 시신을 정성스레 안장한다. 성 스테파노 옆에서 우리를 보고 서 있는 아름다운 소년은 화가의 아들이라는 설이 있다. 상단 부 아래쪽에는 천사가 백작의 영혼을 거두어가는 모습이 보인다. 서구인들의 영혼 불멸사상을 전제로 한 것이다. 그림 상단부에는 발가벗은 백작이 성모 마리아의 인도를 받으며 예수님을 뵙는 장면이 그려져 있다. 스페인 사람들은 ‘오르가스 백작의 매장’을 세계 회화사상 3대 걸작 가운데 하나라고 하는데, 걸작 등급은 누가 매겼는지 알 길이 없으나 빼어난 명작임에는 틀림없다.

나그네 화가의 슬픔

엘 그레코, 그는 한 번 떠난 고향을 다시는 찾아가지 못하고 단지 도메니코스 테오토콜풀로스라는 이름만을 간직하고 산 나그네였다. 그런가 하면 1453년 5월 29일 콘스탄티노플이 오스만 터키 이슬람군에게 함락된 다음부터 옛 비잔틴 제국의 피난민들이 서유럽으로 대거 몰려들었는데, 그 가운데 더러는 톨레도에 정착하여 어렵게 나날을 살았다. 엘 그레코는 힘자라는 데까지 동방에서 온 동족 피난민들을 돕는 일에 앞장섰다고 한다. 이처럼 고된 삶을 누린 까닭인가, 엘 그레코의 그림에는 웃는 모습이 없다. 모든 인물이 입을 꽉 다물고 있다. 입을 벌린 모습은 성모님의 젖을 빠는 예수 아가뿐이다. 희희낙락하는 모습은 찾아볼 길 없고 모두 심각한 얼굴을 하고 있다. 여기에는 그가 어려서 크레타에서 익힌 이콘의 영향도 컸을 것이다.

3천 년 이집트 조각에서처럼 동방교회의 이콘에서는 좀처럼 웃는 모습을 찾아볼 수 없다. 이콘의 영향은 근엄한 ‘구세주’(톨레도 대주교좌 성당 및 그레코 박물관)에 생생히 드러난다. 이는 동방교회 어디서고 볼 수 있는 ‘전능하신 그리스도’를 엘 그레코가 유화 캔버스에 옮겨놓은 작품이라는 느낌이 단박에 든다. 이밖에 단지 미술 애호가로서 화성 엘 그레코의 특징들을 꼽는다면, 인체의 비례를 떠나 깡마르고 길쭉한 모습, 흐늘흐늘 흔들리고 늘어진 나체, 검푸른 청색과 적색의 선호, 빛과 그림자의 대조를 들겠다. 그가 한 시대를 넘어 오늘에까지 감동을 불러일으키는 까닭은, 사실적 묘사에서 벗어나 예수의 심성 등 소재의 의미를 직관하고 이를 그만의 기법으로 열과 성을 다해 표현했기 때문이라고 생각된다.

엘 그레코 화성이 톨레도에서 조형예술의 혼을 불태우던 시대는 추악하면서도 아름다운 세기였다. 우선 그 시대는 악독한 종교재판이 절정에 달했던 사악한 세기였다. 그러나 그 시대는 아빌라의 데레사(1515-1582)와 십자가의 요한(1542-1592)이 가르멜의 영성을 혁신한 성인들의 세기이기도 했다. 나아가 살라망카의 신학자 겸 시인인 루이스 데 레온(Fray Luis de Léon)과 <라만차의 돈키호테>라는 불후의 명작을 쓴 미구엘 데 세르반테스(Miguel de Cervantes, 1547-1616)가 스페인 문학을 빛낸 문인들의 세기이기도 했다. 엘 그레코 화성을 비롯해 이들 성인들과 문인들이야말로, 불가의 표현을 빌리면 더러운 시궁창에 피어오른 깨끗하고 어여쁜 연꽃들이라고 하겠다.

공자는 주공을 마음속으로 그린 까닭에 꿈에서 주공을 뵙곤 했다. 엘 그레코는 예수님의 모습을 골똘히 생각하면서 화폭에다 그렸다. 우리 그리스도인들도 마음속으로 예수님을 간절히 그리다 보면 언젠가는 그분의 모습이 떠오를 것이다.

정양모 신부

|

|

| |

|

| ||

1935년 경북 상주에서 태어나, 성신대학(지금의 가톨릭 대학교 신학대학)에서 철학과 신학을 공부했다. 1960년부터 1970년까지 프랑스, 독일, 이스라엘에서 유학한 뒤, 한국으로 돌아와 1970년부터 2002년까지 광주 가톨릭대학교, 서강대학교, 성공회대학교 등에서 교수로 지냈다. 2005년부터는 다석학회 회장을 맡아 다석사상을 널리 알리는데 힘쓰고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>