사순 시기를 시작하면서, 긴 어둠 앞에 우리는 서 있다. 어둠 끝에 우리를 기다릴 죽음과 함께, 저 서슬퍼런 어둠, 질기고 혐오스런 어둠을 무어라 불러야 하는 건지 잘 가늠이 되지 않을 정도다. 언제부터인가 우리의 모든 가치는 물질로 환원이 되고, 인간성은 상처 받았다. 특히 가난한 국가 사람들은 홀대 받았다. 위대한 미국을 외치는 트럼프 대통령이 대놓고, 아프리카의 가난한 나라에 대해, 어디 있는지도 모르는 그런 나라라고 조롱했다. 그가 지칭한 그 나라는 레소토(Lesotho)로 남아프리카 공화국에 둘러싸인 조그만 나라다. 우리 수녀원의 한 관구여서, 나는 그곳 사람들이 얼마나 노래를 아름답게 부르고, 얼마나 하느님을 사랑하는지 잘 알고 있다. 그래서 불쾌하고 마음이 너무 아팠다.

그래서인지, 오늘을 사는 그리스도인에게 가장 필요한 덕목은 무례하지 않기가 아닐까 생각해 본다. 어떤 분들은 나와는 관점이 너무 달라서, 이해하기가 어렵지만, 최소한 무례하고 싶지는 않다. 내가 모르는 어떤 부분을 상대방은 보고 있을지도 모르니, 최소한 다름을 존중하는 연습부터 해야 할 것 같다. 그리고 사방을 둘러본 후, 내가 할 수 있는 작은 일부터 시작해야 할 것 같다. 보이지 않은 것이 보이는 것보다 귀하고, 값없는 것이 값 비싼 것보다 훨씬 소중하다는 엄숙한 진리를 다시 한번 생각해 보면서. 어둠으로부터 첫걸음을 내디디면서, 부활을 희망하는 우리에게, 어둠이 꼭 나쁘지만은 않을 거라는 각오부터 하면서 말이다.

이마에 재를 받고, 우리가 흙으로부터 왔고, 또 흙으로 돌아간다는 그 평범한 진리를 마주하면서, 어둠의 깔깔한 알갱이와 미워하고 싶은 내 안의 욕구를 바라본다. 예수님도 광야에서 시간을 보내시고 맞닥뜨린 것은 탐욕과, 명예욕, 그리고 기적적으로 무언가를 이루어 내고 싶은 욕망이었다. 그리고 그분은 가난과, 숨은 생활과, 실패자 같은 그런 길을 가셨다. 끝까지 정직하게 진리를 따라가셨다. 요즘 복음을 따라 사는 길이 생소하게 느껴지는 것은, 우리 인류가 그 반대 방향을 향해 질주하기 때문이 아닐까 생각해 본다.

나는 사순을 시작하는 재의 수요일부터 며칠간 메리놀 수녀회에 머물렀다. 21세기의 메리놀 영성과 정체성을 새롭게 정리하는 작업을 도와드리려 간 것인데, 여전히 메리놀의 미션 영성은 내게 늘 커다란 울림을 준다. 뉴욕의 오시닝에 있는 이 수녀원은 내게 환대의 공간이었는데, 출출하면 먹으라고 준 컵라면, 계란, 그리고 김치를 보는 순간, 갑자기 내가 머무는 공간이 그냥 집 같아졌다. 무언가 구체적이고, 사려 깊으면서, 마음을 편안하게 해 주는 환대였다. 더구나 한국에서 이십 년 넘게 선교사로 일했다는 여러 수녀님이 정답게 한국말로 인사를 건넸는데, 우리는 80년 광주와, 그 삼엄했던 시간, 가톨릭교회가 어떤 것이었는지를 함께 기억했다. 광주 사투리가 섞인 수녀님들이, 해방신학과 민중신학, 그리고 김수환 추기경과 지학순 주교의 이름을 호명할 때, 나는 솔직히 우리 수녀원보다 더 집에 돌아온 느낌이 들었다.

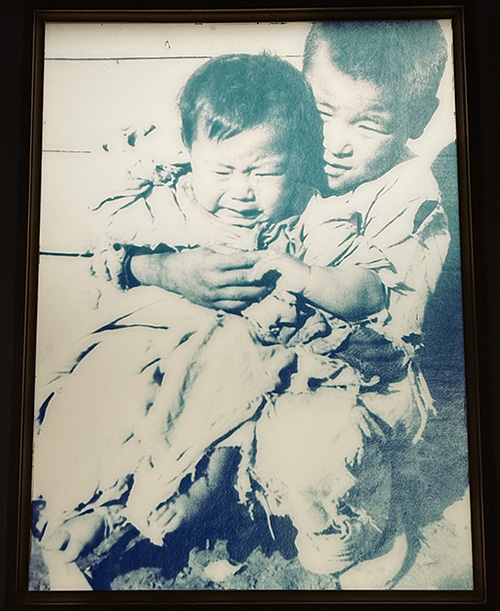

특히, 메리놀 캠퍼스를 산책하다가, 전쟁 후 가난하던 시절 한국을 찍으신 사진들을 보니, 여러 가지 미션의 추억들이 떠올랐다. 나도 부산에서 2년 동안 선교를 한 일이 있는데, 주일에 가끔 장애인 아파트를 찾아가서 화투도 함께 치고 시간을 보냈었다. 그때 그곳 자매들이, 미국의 뚱뚱한 메리놀 수녀님들이 자기 몸이 꽉 끼일 만큼 조그만 이곳에 와서 샤워를 시켜 주시곤 했다고 했었다. 그때 미안하고 또 부끄러웠었다. 지금, 뼛속까지 선교사인 이 공동체의 작업을 도와드리면서, 나도 내 가톨릭 신앙의 여정을 추억할 수 있어서 행복했다. 잔혹한 독재자와 저항하는 가톨릭 신앙, 그리고 참으로 선량하고 명랑한 수도자들과 예언자적인 청년 신자들이 있었음을 기억했다.

집에 돌아오니, 몸은 괴로운데, 그래도 한국의 아픔과 함께해 주었던 공동체를 위해 무언가 조그만 일을 하고 나니, 마음이 가벼워진다. 그러면서 곰곰 생각해 본다. 우리 수녀원도 아닌 메리놀 수녀원이 그렇게 마음이 편안했던 건, 그곳이 떠돌이, 이방인으로 살아가는 사람들이 공동체여서가 아니었을까 하고. 평생 이방인이 되어, 자신을 상대의 요구에 맞추어 온 선교사들의 공동체여서가 아닐까 하고. 사순 1주일 첫 독서에서 우리는 신명기의 말씀을 듣는다. 광주리에 가득, 한 해의 수확을 봉헌 그 자리에서, 이스라엘은 기억한다. 자신들이, 자신의 조상들이 떠돌이였으며, 몸 부쳐 사는 종이었다고.

21세기, 복음적 삶은 떠도는, 노마드 방식의 삶, 이것저것에 집착하지 않고, 가볍게 흐르는 삶에 있다고 이야기한다. 자기의 방식이 옳다고, 자기를 기만하면서, 자기의 권력을 지키기에 급급한 머저리를 보면서, 내가 사는 방식을 다시 한번 점검해 본다. 늘 인간의 역사에는 거대한 어둠이 있어 왔고, 양심을 따라 사는 이는 고통스러웠고, 많은 이는 가난했는지 모든다. 그럼에도 불구하고, 우리가 신앙인인 것은, 결국 마지막 희망은 그분께서 완성하실 것을 믿으면서, 그 시간 속을 가볍게 흐르는 것을 배우는 사람들이기 때문이다. 그러니 작아지자, 무례해지지 말자, 세상의 영광을 피해서, 그저 우리가 필요한 곳, 저 낮은 곳으로 떠나자. 몸이 굽고 눈이 보이지 않아도 매일매일 토라를 읽는 늙은 선교 수녀님을 바라보면서, 자유롭게 살기로 한다. 하여 그래도 집착한다면 단 하나, 사람이다. 그것도 아니라면 가난한 사람 안에 육화하신, 하여 오늘도 수난의 길을 외롭게 가시는 그분이다.

박정은 수녀

박정은 수녀

홀리네임즈 대학 명예교수. 글로벌 교육가/학습자. 지구화되는 세상에서 만나는 주제들, 가난, 이주, 난민, 여성, 그리고 영성에 대해 관심한다. 우리말과 영어로 글을 쓰고, 최근에 "상처받은 인간다움에게: 나, 너 그리고 우리의 인문학"을 펴냈다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>