전시 '대지의 메아리: 살아있는 아카이브'

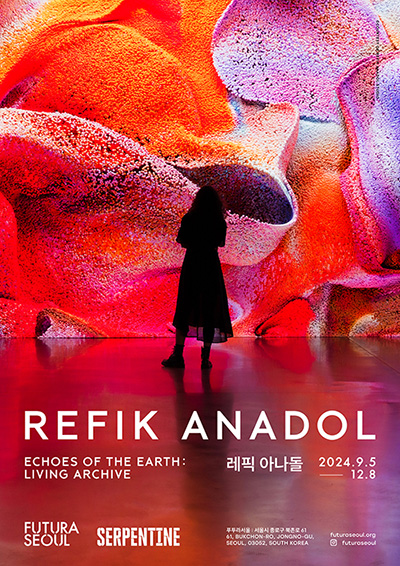

예술공간 푸투라 서울(FUTURA SEOUL)에서는 현재 미디어 아티스트 레픽 아나돌(1985-, 튀르키예)의 '대지의 메아리: 살아있는 아카이브'(Echoes of the Earth: Living Archive, 12월 8일까지) 전시를 하고 있다. 축적된 자연 이미지를 인공지능이 미디어 아트로 구현한 것인데, 작가는 작업을 통해 “생태계 건강이 지구의 지속 가능성에 얼마나 중요한지”, 그리고 자연을 기록하고 감상하는 데 첨단 기술이 가진 잠재력을 보여 주려고 했다. 그래서 전시 작품들은 자연에 특화된 대규모 자연 모델을 사용했고, 이는 팀원들이 오랜 기간 여러 자연사 박물관 등에 소장된 데이터, 그리고 아마존, 아프리카 등의 우림에서 수집해 온 자연계 데이터를 학습한 인공지능 모델이었다고 전한다.

또한 '대지의 메아리: 살아있는 아카이브' 전시가 일반적인 공간 내부와 달랐던 점은 실제 자연 향기를 인공지능이 재현했다는 점이다. 이제 아카이브는 지나간 과거를 기억하거나 보존하는 것을 넘어 자연에 대한 데이터가 시각화되는 한편, 현재 관객들의 감각적 몰입을 통해 이루어지는 ‘살아 있는 아카이브’가 된 것이다.

전시는 백 년의 데이터인 각기 다른 장르를 아카이브(문서 보관)에서 찾아 인공지능으로 분석하고 지나간 음악조차도 현재와 미래에 걸쳐 들을 수 있도록 이미지 아카이브를 사용해 인공지능이 ‘환각’하도록, 그렇게 하여 현재의 기억으로 물질화 했다.

그것을 행한 인공지능이 “마음의 확장”이라고 느끼는 작가에게 인공지능은, 자연의 모든 이미지와 맥락에 대한 탐구를 지원하는 도구이자 공동 창조자다. 현실을 모방하기보다 기계 환각의 과정을 선택한 이러한 과정은 먼저 ‘집단 기억’의 패턴을 조사해 누리소통망서비스(SNS)와 인터넷에서 데이터를 찾아 정리한 다음, 인공지능 알고리즘을 훈련시키는 과정을 거친다. 나이, 배경, 문화에 상관없이 누구나 즐길 수 있는 시각적 언어가 우리 모두의 ‘집단 기억’을 표현할 수 있고, 그러한 집단 의식 중 ‘자연’을 택한 것은 바로 우리 모두를 연결해 주는 주제들 중 가장 공감할 수 있는 대표적인 집단적 사고가 자연이기 때문이다.

그리고 아카이브에서 가장 중요한 데이터인 기억, 이것을 지키는 방편으로 사회 문제로부터 잘 보호된 형태가 예술이기에 이러한 기억을 암호화하여 안전하게 보관할 수 있는 장소는 바로 미술관이다. 여기서 과학과 기술의 협력팀 덕분에 뇌 신호를 사용하여 그것을 알고리즘으로 변환하는 컴퓨터 그래픽스를 사용할 수 있었고 그 신호들이 누군가의 기억에 의해 생성되어 공유할 수 있게 되는 것이다. 그래서 관람은 “나이, 배경, 문화에 상관없이” 마음과 영혼이 새로운 의사소통 방식으로 연결되기를 희망하는 사람이면 누구나 가능하다.

데이터를 재료로 하고 컴퓨터 기술로 생성된 신경망을 조력자로 활용하는 이러한 예술에서 인공지능 알고리즘은 결국 이미지를 생성하는 예술가의 작업을 대행해 주는 행위자가 된다. 이러한 과정에서 실질적인 행위자는 예술가의 명령어를 대신 처리해 주는 인공지능이라 할 수도 있겠다. 인간과 기계, 물질과 정신에 대한 세계관의 변화를 보여 주고 있는 것이다.

현대 철학 및 사회과학에서 ‘물질’에 대한 이해란 단순한 객체가 아닌 행위성을 가지고 세계를 변화시키는 존재다. 지나치게 인간 중심적인 물질에 대한 정의에서 행위 능력을 중심으로 재정의하려는 일련의 시도로 브뤼노 라투르에 의하면 모든 비인간 사물, 즉 ‘물질성’(materiality)은 서로 영향을 주고받으며 변화시키는 공동 구성을 이룬다. 세계를 생산하는 행위(agency)들이 비인간과 무생물에까지 확장될 때 인공지능의 알고리즘을 활용하는 인간은 기계(인공지능)와의 상호작용적 관계를 형성하여 지속적으로 변화하는 또 다른 작품을 이루어 나간다고 하겠다.

이러한 비인간 객체들에 주목하는 미국의 철학자 레비 브라이언트의 ‘객체지향 존재론’(object oriented ontology)에 의하면, 물질성의 연속체 안에서 사회적 세계를 재현하는 행위성은 인간을 넘어 모든 객체에게 존재한다. 이는 인간 주체에 의한 기계의 조작이라는 관점이 아닌 인간과 기계 모두가 객체로서 동등하게 관계함을 의미한다. 존재를 정의해야 할 대상이 아니라 다른 기계들과의 관계 속에서 변화하는 과정으로 파악할 때, 모든 객체인 ‘당신도 나 같은 사물’로서 그것들은 상호작용하는 좋은 관계를 이룬다.

“불확실성의 느낌에서 영감을 받고, 살아 있다고 느끼게 하며, 미래를 이해”할 수 있다고 느끼는 작가에게 이번 전시 역시 비인간 객체인 인공지능이 인간의 상관물이 아닌 세계를 구성하는 역능(power)을 가진 단위체로서 존재하고 있다는 지구 단위의 사고를 반영한 것으로 보인다.

기술을 통한 인간의 변화에서 우리와 관련된 물리적 세계를 인공지능의 창의적 잠재력을 이용해 고찰하도록 유도한 이번 전시를 통해 새로운 관점에 다가서 보는 건 어떨까 한다.

김연희

홍익대학교 예술학 박사(미술 비평 Art Theory and Criticism ph.D)

미술 평론 및 대학에서 예술 이론 강의를 한다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>