오늘부터 매달 두 번째 월요일에 '도전하는 노인'을 한 해 동안 연재합니다. 고령 사회를 살고 있는 우리가 무엇을 생각하고 무엇을 행동해야 하는가에 대해 직접 시대의 과제를 짊어진 노인이 던지는 도전적 제언과 인간 사회 문제들을 수채화처럼 담담하게 풀어 보고자 합니다. 칼럼을 맡아 주신 조욱종 신부에게 감사드립니다. - 편집자

아름다워라, 그 맵시

젊은 시절, 조씨 성을 가진 후배와 둘이서 조 브라더즈라는 이름으로 생짜 아마추어 팀을 만들어서 여흥 시간에 재미를 제공하곤 했다. 나보다 한 해 먼저 그 후배가 송광사로 입적했다. 한 해 뒤에는 내가 광주신학교에 입학했다.

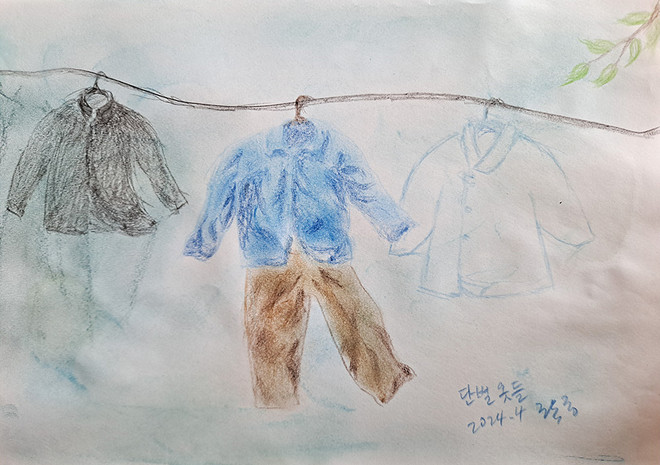

그는 행자 생활을 마친 후 해인사로 옮겨 학승의 길을 걷고 있었고, 나는 해인사를 찾을 때마다 그의 작은 방에서 차를 나누곤 했다. 학승의 방은 단초, 시작 그 자체였다. 앉은뱅이 탁자 하나, 그 위에 책 두세 권, 횟대에 걸린 옷 두 벌, 오직 그뿐이었다.

저녁 공양을 하러 젊은 학승들이 지나가는 모습을 대웅전 계단에 앉아 지켜보노라면 단아한 승복 입고 지나가는 젊디젊은 학승들의 얼굴에서는 반짝반짝 빛이 났다. 단아한 승복에 빛이 반짝이는 얼굴을 보면 그 맵시가 ‘얼마나 아름다운지’ 넋을 잃기 일쑤였다. 그 맵시!

신학교의 장면도 이와 흡사하다. 책상 하나와 작은 책장 하나, 침대 하나와 작은 옷장 하나 그뿐인 신학교의 독방 그리고 검은 수단을 걸치고 열심히 토론하는 얼굴들 그 위에 비치는 젊음과 열정이 내뿜는 반짝임.... 그렇게 무욕으로 시작하였지만 시간이 지나면서 하나씩 짐들이 늘어나고 더덕더덕 세상의 욕망들이 스멀스멀 기어 들어와서 결국엔 그것들에게 쫓겨나는 꼴이란....

검은 수단을 입고 열심히 토론하는 그 아름다운 맵시를 다시 보고 싶은 마음은 예전 이사하던 풍경을 떠올리게 한다. 신부들이 이사할 때 승용차 하나로 이삿짐을 해결하던 때가 있었다. 새 임지로 떠나는 이삿짐이 작은 승용차의 옆 좌석과 뒷좌석 그리고 트렁크에 다 실리는 상쾌함에 절로 휘파람 불며 이사 다니던 그 시절이 마냥 그립기만 하다.

요즈음 떠오르는 미니멀리즘! 소비사회에 흔들리지 않는 주체가 되고 싶은 몸부림으로 받아들이고 싶다. 소비사회의 껍데기들에 휘둘리지 않겠다는 결심이며 더 나아가 본질과 핵심에 나의 삶의 터를 굳건하게 자리 잡겠다는 자발적인 선택으로 보이기 때문이다. 이제는 굳이 승려들이나 사제들의 시작점에서만 잠시 볼 수 있는 풍경으로 그치지 않고 많은 사람이 오랫동안 공유하는 큰 흐름이 되면 참 좋겠다. 자발적인 가난이란 바로 그런 자세에서부터 시작하기에, 그 맵시 참 아름답다.

잘 살고 있는데 웬!

같은 빌라의 나처럼 혼자 사는 중년 남자를 데리고 유기농 농산물 전문매장으로 데려갈 때 투덜대는 소리, “잘 살고 있는데 웬!”이었다. 헬스장을 열심히 다니는 운동 매니아이기 때문에 먹는 재료가 근육 만드는 중심으로 편향되어 겉으로 보이는 근육질과는 달리 속으로는 병들고 있을 가능성이 많겠다 싶어서 데려갔더니 계속 투덜거리다가 드디어 매장에 들어서서는 탄성을 내질렀다. “와, 많네요. 생각보다 엄청 많네요.” 이어서 계속 나온 말들도 예상한 대로였다. “채소는 일반 마트와 가격 차이도 별로 안 나네요. 종류도 없는 것 없이 다 있네요.” “가공식품도, 와 엄청 다양하네요.”

그러나 일반 매장들의 채소나 곡물들과는 만들어지는 과정이 전혀 다르다. 땅을 살리기 위해 제초제를 뿌리지 않은 건강한 땅에서 자라니까 튼튼한 채소가 되고, 억지로 빨리 또 크게 자라게 하는 각종 농약을 치지 않기에 건강한 채소가 된다는 큰 차이점이 있다. 생명농업을 하는 사람들은 “상품을 판매”하지 않고 “생명을 공급”한다. 참 소중한 좋은 먹거리들이기 때문이다.

허준은 병을 고칠 때 음식으로 고쳐 주지 않았던가. 히포크라테스 역시 음식으로 못 고치면 의사도 못 고친다 했다지 않은가. 음식이야말로 몸을 유지하는 기본이고 예방의 효과를 내며 건강 증진의 비결이라 할 수 있다. 그래서 이렇게 잘 먹고 잘 살고 있는데 웬? 아니다. 몸을 고치는 음식이란 건강한 재료일 때 하는 말이다. 나쁜 음식은 내 안에서 병을 키운다. 그래서 내 주방에는 소금과 기름이 없다. 일반 시장에서 사온 재료도 없다. 오직 ‘우리농’과 ‘한살림’에서만 산다.

시간 많은 은퇴자의 소명 중 하나로 나는 생명농업과 생협을 주변에 적극 전파하는 일을 꼽는다. 생태계를 지켜내어 지구를 살리면서 나의 건강도 보살피는 소비생활이야말로 자본주의 사회에서 하느님나라를 지향하며 사는 기본적인 선택이니까 말이다.

먹거리의 문제는 실천의 단초를 만들어 준다. 그래서 나는 자동차를 없애버렸다. 대신에 자전거로 이동한다. 짜장 자전거는 건강을 돌려주었다. 자전거로 다니다 보면 배가 금방 고파지고 식욕이 마구 솟는데 그런데도 살은 찌지 않는 엄청난 마법을 만나게 한다. 잘 살고 있는데 웬? 잘 살고 있지 못한 사람들에게 정말 잘 살아 보자고 생명농업과 생활협동조합(생협)을 격려하며 이용하기를 권하고 싶다. 자연과 인간이 다함께 잘 살기 위하여!

마침 올해는 생명•협동의 아버지 무위당 장일순 선생의 30주기를 맞는 해다. 5월 17일, 원주 가톨릭센터에서 기념 생명협동포럼이 열린다.

허무로다, 허무! 모든 것이 허무로다

바닷가 언덕의 부촌 마을, 향로같이 생긴 모양새인데 그 가운데가 솟아 있어 명당 중의 명당으로 꼽히는 곳 꼭대기에 프란치스코 수도회의 피정집이 자리하고 있다. 로스앤젤레스 말리부다. 피정을 하러 자주 갔던 곳인데 2평 남짓 피정집 방에서 주변의 저택들을 내려다보면 와, 별세계가 펼쳐진다. 수영장과 승마장, 테니스장을 기본으로 갖춘 저택들은 영화를 보는 듯, 하지만 노을 속의 저택들의 그림자를 보면서 이런 구절이 생각나곤 했다. 허무로다, 허무! 모든 것이 허무로다.

나는 은퇴를 하면서 21평 아파트를 마련할 수 있었는데 이것저것 일을 벌이다가 빚을 많이 졌다. 통일을 위한 오페라, 사순 묵상곡 음악회 등등 벌이다가 코로나 사태까지 겹쳐져 생긴 빚이었는데 갚을 방법은 은행 대출밖에 없는 듯 보였다. 그러나 역행하기로 했다. 자본주의 체제에서 자유로워지기 위한 저항이라고나 할까. 아파트를 팔아 작은 빌라로 이사했다. 더 크고 비싼 집으로 가는 전체적인 흐름을 역행하여 작고 싼 집으로 이사를 하니까 그 차액으로 제법 많던 빚을 다 갚을 수 있었다.

오래되고 낡은 작은 빌라를 300만 원을 들여 고쳤더니 집들이하러 온 신부들의 표현으로는 “멋있네”였다. 허무로 끝나는 욕망의 정점을 향하지 않고 창조로 몸을 돌려 방향을 잡은 나의 작은 선택에 아침 햇살이 비쳐지면 더 멋있어 보인다.

그러나 나는 점방 구조로 된 집 하나를 마련하려는 목표를 가지고 있다. 오지에 해당하는 시골에 가서 앞에는 작은 점방, 뒤편에는 살림방 하나 있는 점방집 말이다. 농협마트도 없는 작은 마을에는 만물상 같은 점방이 필요하다. 구멍가게인 셈이지만 점방에는 긴 탁자가 놓여 있어 낮에는 노인들을 위한, 밤에는 아이들 공부방으로.... 허무로 끝나는 허무한 인생이 아니라 빛이 비치는 세상에서 따뜻하게 살고 싶어서 그런 꿈을 가지고 산다. 은퇴하였기에 새로 도전하는, 즉 도전하는 노인으로 살고 싶다.

'도전하는 노인'이란 이 글들은 삶의 기본인 의식주 문제에서부터 시작하자 하여 ‘의’와 ‘식’을 지나 오늘은 ‘주’에 대한 나의 스토리를 소개해 보았다. 이젠 좀 더 자유롭게 단상들을 풀어 보고자 한다.

조욱종 신부(사도요한)

부산교구 은퇴 사제

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>