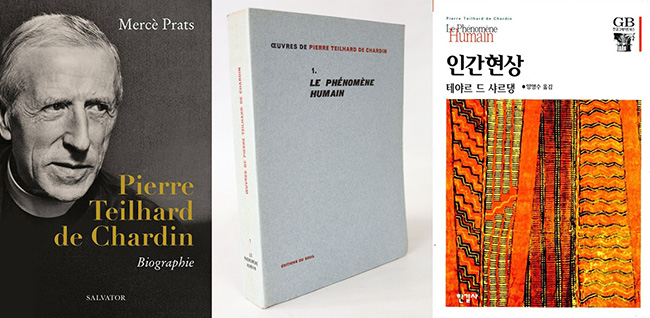

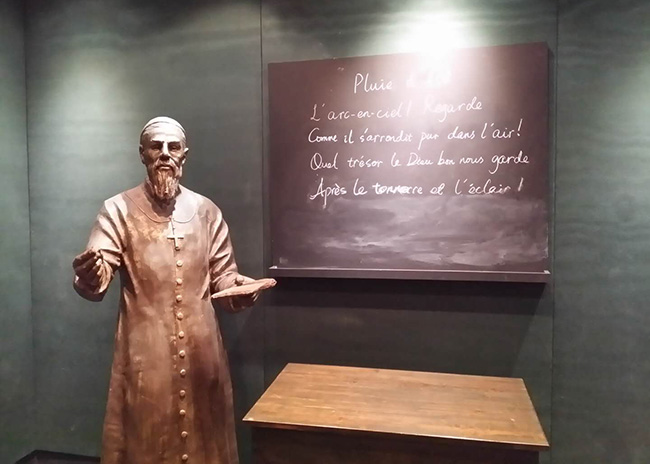

테야르 드 샤르댕(Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955). 프랑스 예수회 신부로 저명한 신학자이자 고생물학자다. 빅뱅 이론을 수용한 사제로도 유명하다. 그는 과학과 신학을 한 그릇에 담아내려 했다. 우주가 빅뱅에서 시작되었고, 인류는 궁극의 마지막 점을 향해 진화한다. ‘오메가 포인트’(Omega Point)다. 20세기 초에 그의 주장은 무척이나 낯설었다.

동시대 과학자와 신학자들은 그를 제대로 이해하지 못했다. 하지만 인공지능(AI)이 곧 인간을 뛰어넘을 시대, 그의 사상이 새롭게 조명되고 있다. 오늘날의 화두인 ‘특이점’(Singularity)과 연결해 보려는 이들도 있다. 신앙과 과학을 산뜻하게 연결해 보려는 이에게 그의 사상은 맛깔스럽기까지 했다. 우주의 기원과 인류의 진화를 신학의 눈으로 설명했으니 말이다.

그의 사상이 새로워 보였던 이유가 있다. 탄탄하게 다진 현지 조사다. 그가 그려낸 세상은 단지 머릿속 풍경이 아니었다. 세계 여러 지역을 돌아다니며 고생물학의 실증 자료를 직접 보고 만졌다. 중국에도 한동안 머물렀다. 1929년에는 ‘북경원인’(北京原人) 발굴과 연구에 참여했다. 모두가 북경 주변 지역에서 행한 조사였다.

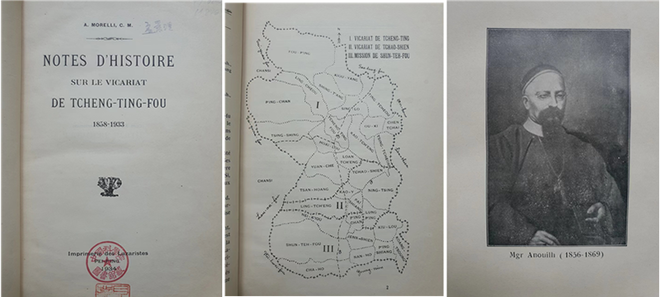

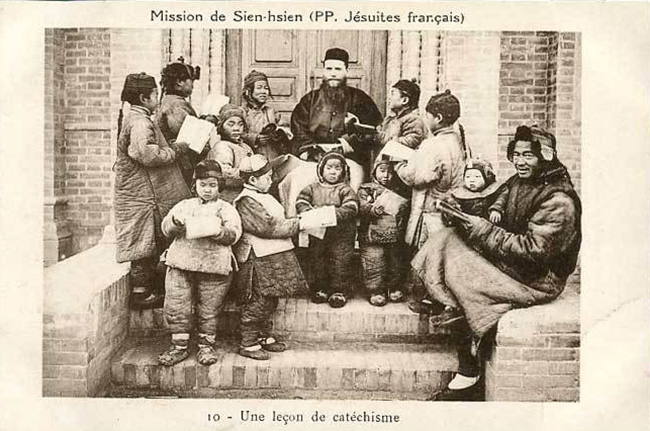

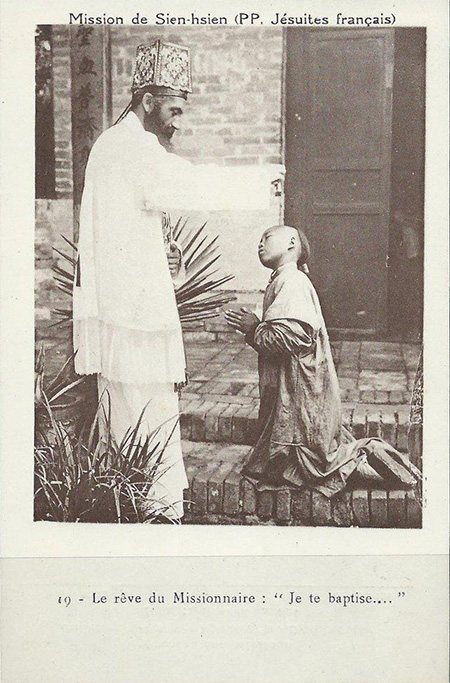

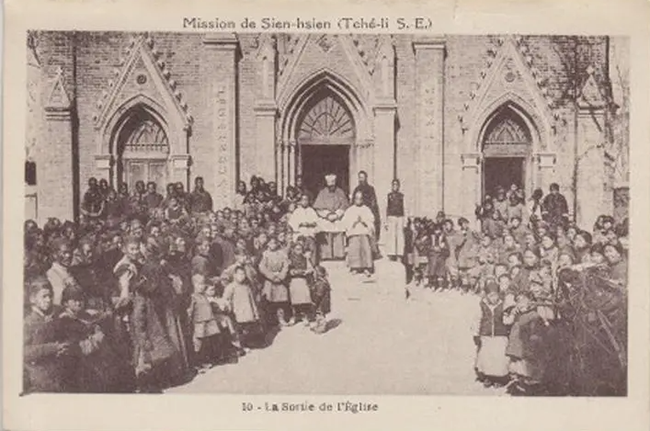

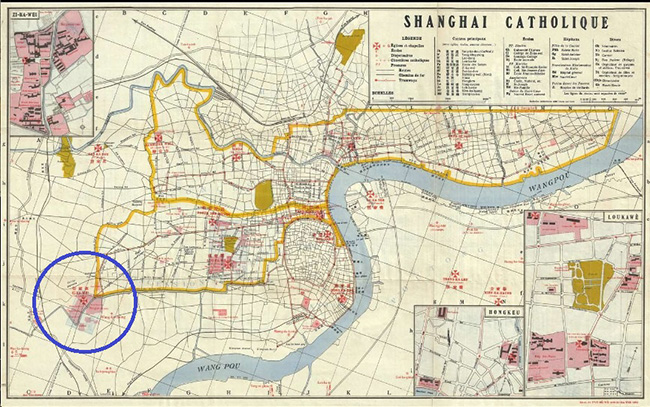

하북성(河北省) 헌현(獻縣)과 천진(天津)이 그가 있던 곳이다. 하북성 동남부다. 프랑스 예수회가 19세기에 맡게 된 선교지였다. 예수회는 명청시대 중국 선교를 주도한 이들이다. 지난 세기에 해체로 흩어졌던 그들이 다시 돌아온 것이다. 편벽한 시골 마을인 헌현이 그들의 거처였다. 직예동남대목구(直隸東南代牧區)의 주교좌 성당이 거기 있었다. 프랑스 예수회가 세우고 가꾼 새로운 집과 대지였다.

포르투갈 라자리스트의 북경 교구

1773년 예수회 해체 이후, 북경 선교는 라자리스트가 맡았다. 프랑스 라자리스트가 북당(北堂)을 이어받았고, 남당(南堂)과 동당(東堂)에는 포르투갈 라자리스트가 살았다. 북당과 그 주변을 제외하고 북경은 모두 포르투갈 선교사가 관할했다. 페레이라(Gaetano Pires Pereira, 畢學源, 1763-1838) 주교의 선교지였다. 그는 남경(南京)의 마지막 주교(1804-38)이자 북경 교구 대리주교(1827-38)였다. 북경과 남경, 마카오는 포르투갈이 마지막까지 선교 권한을 쥐고 있던 곳이다. ‘선교보호권’(padroado)이다. 남경 주교였던 페레이라가 북경 대리주교를 맡게 된 배경이다.

황제는 천주교를 적대시하고 있었다. 금교 정책이 수십 년째 이어졌다. 감시와 금지가 창살처럼 옥죄었다. 북경 선교지는 나날이 쇠락했다. 선교사가 하나둘 떠나야 했고, 결국 모두가 쫓겨났다. 마지막으로 남은 이가 페레이라였다. 퇴락한 남당에서 그는 홀로 북경 교회를 지켰다. 사망하기 전, 그는 카스트로(Joao de França Castro e Moura, 趙若望, 1804-68)에게 북경 교구를 맡겼다. 남경 대리주교로 페레이라 대신에 남경을 지켰던 이다. 1838년 페레이라가 사망하자 카스트로는 북경 교구 관리자(administrateur du diocèse de Pekin)가 되었다. 그리고 1841년 2월 25일, 포르투갈은 그를 북경 주교(évêque de Pekin)로 임명했다.

카스트로는 난감했다. 그는 주교직 받기를 주저했다. 포르투갈의 결정이 포교성의 조치와 달랐던 까닭이다. 포교성은 그를 직예대목구장(vicaire apostolique du Tche-ly)으로 임명했다. 북경 선교지를 교황청 관할로 두겠다는 뜻이다. 포르투갈 ‘선교보호권’을 인정하지 않는 조치였다. 카스트로는 이러지도 저러지도 못했다. 그는 양측의 결정을 모두 회피했다. 그저 이름만 남은 대리주교(vicaire général) 자격으로 북경을 맡았다. 그런 상황이 1846년까지 이어졌다.

프랑스 라자리스트, 북경을 맡다

포교성은 더 이상 두고 볼 수 없었다. 카스트로는 그저 뭉개고 있었다. 포교성 수장 프란소니(Giacomo Filippo Fransoni, 1775-1856) 추기경은 카스트로를 강하게 압박했다. 로마의 뜻에 따르던지 아니면 모든 관리 권한을 물리(Joseph-Martial Mouly, 孟振生, 1807-68)에게 넘기라 명령했다. 그의 지시는 단호했다. 당시 물리는 서만자(西灣子)에 있었다. 북당 프랑스 라자리스트가 옮겨간 곳이다. 물리는 거기서 몽골대목구 초대 주교를 맡았다. 1840년 교황청이 새로 설립한 대목구였다.

카스트로는 후자를 선택했다. 1847년 6월 11일, 그는 호림점(胡林店)에서 물리를 만났다. 북경 남쪽의 신자 마을로 오늘날 다싱(大興) 공항 서쪽 인근이다. 그날, 카스트로는 북경 교구의 모든 권한을 물리에게 넘겼다. 북경을 떠나기 전, 그는 편지 두 통을 썼다. 하나는 포르투갈 사제들에게 보내는 것으로 새로운 장상에게 복종할 것을 촉구했다. 정갈한 라틴어 문장이었다. 다른 하나는 신자들에게 남기는 중국어 편지였다. 자신이 떠나는 이유를 설명하고 흔들림 없이 신앙을 지켜 달라고 당부했다. 북경에서 포르투갈 ‘선교보호권’이 그렇게 사라졌다.

북경 선교지, 나누어지다

물리 주교는 직예대목구를 넘겨받았다. ‘직예’(直隸)란 경사(京師), 즉 수도인 북경에서 직접 관리하는 지역을 뜻했다. 경사에 ‘직접예속’(直接隸属)된다 하여 ‘직예’(直隸)라 했다. 명대엔 남경이 경사였으니 남경에 인접한 지역이 직예였다. 북경으로 도읍을 옮기자 직예에 이르는 지역도 달라진다. 혼란스러울 수밖에. 둘을 구분하기 위해 이름을 달리했다. 남경 인근 옛 직예를 남직예(南直隸)라 하고, 북경 인근 지역을 북직예(北直隸)라 했다. 청대에 이르면 북직예를 직예성(直隸省)으로 고쳐 불렀다. 지금의 하북성이다.

직예는 광대한 지역이었다. 일꾼도 물자도 턱없이 부족했다. 그곳 전체를 하나로 묶어 관리하는 건 만만찮은 일이었다. 구역으로 나누는 게 효율적이었다. 1851년 11월, 상해에서 열린 주교회의에서 대목구 분할이 논의되었다. 직예성과 강서성을 여러 개의 대목구로 나누는 계획이었다. 이때 물리는 직예를 셋으로 나누자고 제안했다. 이후 몇 년간 물밑 논의가 있었다. 잠정적인 결론은 이랬다. 라자리스트가 북경을 포함한 북부를, 파리외방전교회가 서남부를, 프랑스 예수회가 동남부를 맡기로 했다. 하지만 외방전교회가 마지막에 손사래를 쳤다. 물리가 한시적으로 서남부까지 맡기로 한다.

1856년 로마는 분할 계획을 승인했다. 그해 5월 27일, 예수회의 랑기야(Adrien-Hippolyte Languillat, 朗怀仁, 1808-78)가 직예동남대목구장으로 지명되었다. 당시 그는 상해 서회공학(徐匯公學)의 교장이었다. 이듬해 1월, 그는 로마에서 온 교서를 받았고 서둘러 임지로 향했다. 그리고 3월 22일, 물리는 랑기야를 주교로 축성했다. 직예성 바오딩(保定)의 한 마을인 안가장(安家莊)에서였다. 예수회의 자리는 하간부(河間府)였다. 하북성 동남부의 옛 지명이다. 랑기야는 하간부 헌현에 둥지를 텄다.

서남대목구장은 2년 반이 더 지나서야 지명되었다. 라자리스트 아누이(Jean-Baptiste Anouilh, 董若翰, 1819-1869)였다. 물리 주교의 보좌(Coadjuteur)로 물리를 대신해 직예서남부를 맡고 있던 이다. 정딩부(正定府)가 서남대목구의 중심이었다. 하북성의 성도인 스자좡(石家莊) 북쪽이다. 1859년에 세 대목구의 경계가 확정되자 분할이 완성되었다. 북경 언저리, 하북성에 예수회가 자리 잡게 된 연유다.

예수회, 중국에 돌아오다

중국에서 예수회라는 이름이 다시 떠오른 건 1842년이다. 예수회 총장 얀 루탄(Jan Roothaan, 1785-1853)의 결정이었다. 그해에 그는 교황청의 제안을 받아들였다. 강남(江南) 선교지를 맡아 달라는 요청이었다. 1814년에 예수회가 재건되었으나 중국 선교는 먼 얘기일 뿐이었다. 당시 강남에는 프랑스 라자리스트 사제 몇이 있었다. 강남은 드넓은 땅이었고 인구 오천만 이상이 있었다. 하지만 천주교 공동체는 거의 사라지고 없었다. 박해에서 살아남은 신자 무리가 겨우 명맥을 유지하고 있었다. 흩어진 사제 몇이 홀로 할 수 있는 일이란 극히 적었다.

루탄은 세 사람을 파견했다. 고틀랑(Claude Gotteland, 南格祿, 1803-56), 에스테브(François Estève, 艾方濟, 1806-48), 브뤼에르(Benjamin Brueyre, 李秀芳, 1810-80) 신부였다. 과학 분야에서 잘 훈련된 이들이었다. 책임자인 고틀랑은 여러 관측 장비에 익숙했던 물리학자였다. 루탄은 옛 시절 예수회의 활약을 익히 알고 있었다. 그는 예수회가 중국에서 이룬 학문적 성과를 이으려 했다. 과학자를 첫 번째 파견자로 선택한 까닭이다. 1842년 7월 11일, 그들은 상해에 도착했다. 해체된 이후 70여 년 만에 돌아온 예수회 선교사였다.

세 사람은 선배들의 성(姓)을 따라 중국어 이름을 지었다. 고틀랑의 성 ‘南’(Nan)은 페르비스트(Ferdinand Verbiest, 南懷仁, 1623-88)에게서 가져왔다. 에스테브의 성 ‘艾’(Ai)는 알레니(Giulio Aleni, 艾儒略, 1582-1649)에게서, 그리고 브뤼에르의 성 ‘李’(Li)는 리치(Matteo Ricci, 利瑪竇, 1552-1610)에게서 가져왔다. 눈치채셨는가. 한 군데가 이상하다. 그렇다. 리치의 성은 이로울 리(利)다. 오럇 리(李)가 아니다. 발음은 같으나 한자가 다르다. 세 사람은 그 두 한자가 다르다는 걸 알지 못했다. 중국어에도 옛 선배들의 역사에도 그닥 밝지 않았던 게다. 실제로 그들은 중국인의 세계를 만날 준비가 되어 있지 않았다. 사실, 그건 예수회뿐만이 아니었다. 19세기 후반에 활동한 대다수 선교사가 그랬다.

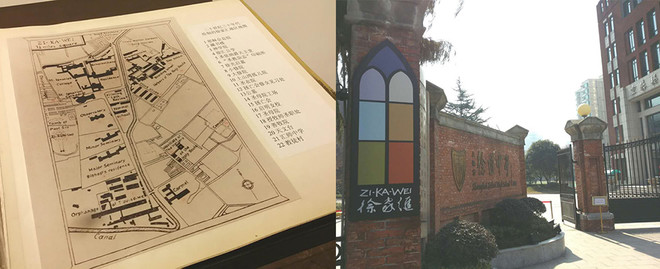

서가회, 상해 예수회의 초기 활동

1843년에 예수회는 파리 관구에 강남 선교를 맡겼다. 이듬해인 1844년에 황포조약(黃浦條約)이 체결되었다. 아편전쟁 이후 프랑스와 중국이 맺은 조약이다. 거기엔 프랑스가 개항장에서 보장받을 권리가 기술되어 있다. 성당, 병원, 학교 등을 지을 수 있는 권리였다. 고틀랑은 서둘러 땅을 물색했다. 성당과 거처가 필요했다. 그가 점찍은 곳이 상해 서가회(徐家匯, Zi-Ka-Wei)다. 서광계(徐光啟, 1562-1633)의 후손들이 천주교 신앙을 지키며 살고 있던 곳이었다. 고틀랑은 그 땅을 매입하여 거처로 삼았다. 이후 예수회의 여러 시설이 차례로 세워지며 서가회는 강남 선교의 거점이 된다.

하지만 그들의 처음은 순탄치 않았다. 선교지 현실과 그들의 이상 사이엔 너무나 큰 격차가 있었다. 고틀랑 등 초기 상해 예수회원들은 과학자였다. 그들은 여러 관측 장비를 배에 싣고 왔다. 옛 시대 선배들처럼 그들도 천문과 기상을 연구하려 했다. 사치요 환상이었다. 배에서 내리자마자 그들은 엄청난 양의 사목 업무를 보아야 했다. 당시 강남엔 늙고 병든 사제 몇이 전부였다. 곳곳을 돌며 미사를 행하고 신자를 돌보아야 했다. 거의 모든 시간을 거기 써야 했다.

문제는 서가회 내부에도 있었다. 서가회의 신자 일부가 승인되지 않은 의례를 행했다. 성직자 없이 긴 세월을 보냈던 탓이다. 여성 신자들이 성모 마리아 상을 모셔 두고 노래를 부르면서 자기들끼리 의례를 행했다. 선교사들은 재빨리 통제권을 확보하려 나섰다. 그러자 신자들 무리 안에서 점점 분열의 양상이 나타났다. 수습되기까지 시간이 꽤나 걸렸다.

설상가상으로 포르투갈 선교사들과 주도권 다툼도 벌여야 했다. 상해를 포함한 남경 교구는 포르투갈 주교 관할이었다. 포르투갈은 ‘선교보호권’을 주장하며 주도권을 놓지 않으려 했다. 북경 선교지에서 불거진 문제가 강남에서도 그대로 재현된 것이다. 해묵은 갈등은 1855년이 되어서야 정리되었다. 그해에 교황청은 남경 교구를 폐지한다. 중국 내륙에 남아 있던 포르투갈의 마지막 선교지였다.

강남대목구, 서가회, 그리고 랑기야

1856년 1월 21일, 보르니에(André-Pierre Borgniet, 年文思, 1811-62)가 강남대목구(江南代牧區) 주교로 임명되었다. 남경 교구를 대체하여 설립한 대목구다. 이때부터 프랑스 예수회가 강남 선교지를 맡게 된다. 명(明)의 수도였던 남경이 자리한 지역. 풍부한 물자와 세련된 문화가 어우러진 곳이었다. 중국 문화의 생산과 유통의 노른자위였다. 거기서 그들은 옛 시대 선배들의 기획을 잇고자 했다.

하지만 선배들을 쫓아가기에 그들 실력은 초라했다. 그들이 중국 문화에 다소나마 열린 자세를 보인 건 십수 년이 지나서다. 서회공학(徐匯公學, Collège St. Ignace de Zi-Ka-Wei)이 그 시작이었다. 서가회의 예수회 학교다. 랑기야 신부가 그곳의 교장이었다. 직예동남대목구 초대 주교가 되는 이다. 하북성 헌현이 이제 곧 그의 임지가 될 것이었다.

이렇게 하여 프랑스 예수회는 두 거점을 갖게 된다. 강남대목구의 중심인 상해의 서가회. 그리고 직예동남대목구의 중심인 하북성 헌현이다. 상해는 19세기 중반을 지나며 메트로폴리탄으로 급성장한 도시다. 반면, 헌현은 오늘날까지도 시골의 조그만 도시로 남아 있다. 하지만 이 두 지역에서 예수회가 내놓은 성과는 모두 괄목할 만했다. 20세기의 신학자, 테야르 드 샤르댕의 연구 역시 그 성과 중 하나였다.

오현석

가톨릭대학에서 종교학과 프랑스문학을 공부했다. 한국학중앙연구원 한국학대학원에 다니던 중 우연히 마주한 북경의 풍경에 이끌려 훌쩍 서해를 건넜다. 북경대학 일어일문학과에서 19세기 동아시아의 프랑스 예수회 자료를 뒤적이다 박사논문을 냈다. 북경에 있는 화북전력대학에서 한국어를 가르치고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>