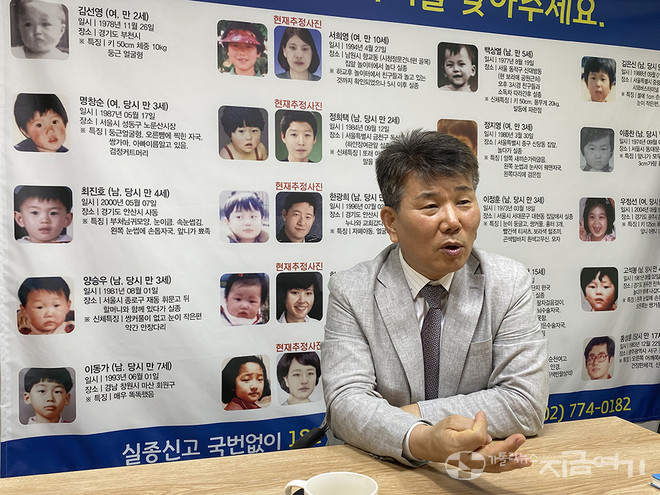

[인터뷰] 장기실종아동찾기협회 서기원 대표

1978년 2살이었던 선영이, 1981년 3살이던 승우, 1994년 10살이던 희영이, 2000년 4살이던 진호. 어디서, 왜 갑자기 사라졌는지 모른 채, 20년, 40여 년이 되도록 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있는 이들은 여전히 장기 실종 ‘아동’이다.

경찰청에 따르면 2024년 현재, 장기 실종아동(18살 이하) 1년 이상이 1366명, 이 가운데 20년 이상은 1044명이다. 관련법이 없고, 행정력이 부실해서, 또는 관련 부처와 기관의 예산 싸움에 켜켜이 쌓인 이 숫자는 그래서 아주 오래된 사회적 참사다.

30년 전 딸을 잃어버린 아버지인 서기원 대표(실종아동찾기협회)는 실종아동법은 2005년에서야 만들어졌고 그 마저도 많은 내용의 개정이 필요했다면서, 보건복지부와 행정안전부 등 관련 부처 간 협력 체제 부재, 관련 단체들의 무책임과 이권 다툼은 아이들을 찾기 어렵게 만든 요인들이라고 지적했다.

2005년 법이 제정되고 수사, 추적 기술도 발달하면서 효율성은 비교적 높아졌다. 하지만 여전히 완전하지는 않다. 실종아동의 유전 정보를 10년 이후에는 폐기하도록 했던 법 규정은 올해 초에야 개정됐다. 또 만 14살을 기준으로 그 이상의 연령 아동은 실종이 아닌 ‘가출’로 정했다가 만 18살로 확대된 것 역시 몇몇 희생을 겪고 나서다.

장기 실종아동 사건이 ‘실적’을 높이기에 적절하지 않다는 인식을 바꿀 수 있는 시스템, 실종 수사에 전문성 있는 경찰력 확보가 절실하다. 실종아동 수사가 미진한 것도 문제지만, 수십 년 심신에 병을 안고 사는 가족들에 대한 지원 예산은 연간 5000만 원으로 한 가정당 5만 원에 불과하다.

법이 마련되기 전인 1994년 10살 희영이를 잃은 서기원 대표의 30년은 그 모든 과정과 문제를 겪은 산증인이다. 홀로 전국의 보호시설에 문의 편지를 보내고, 경찰서와 관련 시설, 단체를 밥 먹듯 드나들며 다른 부모들과 아이들을 찾기 위한 싸움을 이어 온 그의 시간은 매일 상식적이지 않은 현실과 충돌하는 것이었다. 그의 표현으로 “펄펄 뛰다 죽을” 일이 너무 많이 벌어졌다.

1994년 4월 27일. 학교에서 돌아와 동네 놀이터에서 놀던 희영이는 그날 5시 이후 사라졌다. 그토록 오래 돌아오지 못할 줄 몰랐던 아빠는 전국을 미친듯이 뒤졌다. 3000여 개의 보육시설, 장애인 시설 등에 아이가 있는지 묻는 편지를 보냈지만, 답장을 준 곳은 2-3곳에 불과했다. 보육시설을 방문해 직접 찾아보고 싶어도 인권침해 인식이 높지 않은 시절이었음에도 거부당했다. 희영이의 물건을 수없이 만지고 또 만지면서도 지문을 채취할 생각도 못했고, 그런 권유도 없었다. 살아 있으면 어디서든 주민등록증을 만들었을 텐데, 지문이라도 보관해 뒀다면 찾을 수 있었을 거란 뼈아픈 후회만 온전히 부모의 몫이었다. 관련 단체에서는 “자료 놓고 가라”는 답이 전부였다.

처음엔 법이 없어서 그랬을 거라고 받아들였다. 하지만 2005년 실종아동법이 만들어진 뒤에는 법 때문에 분통 터지는 일의 연속이었다. 약 15억의 예산은 홍보 외엔 실질적 수사에 쓰이지도 못했다. 수사와 실종 예방, 피해자 지원은 각각 다른 부처 소관이었고, 협력해야 할 부처들은 예산을 얼마 쓰느냐를 두고 반목했다. 그 업무마저도 관련 기관에 위탁하면서, 정작 아이를 잃은 부모들은 ‘을’이 됐다. 직접 수색 수사에 참여할 수도, 피해자로서 보호와 지원을 제대로 받지도 못한다.

처음 실종아동 부모들의 위로 모임으로 시작한 실종아동찾기협회는 법이 만들어진 뒤 2006년 보건복지부 비정부기구(NGO)로 등록했고, 2009년 사단법인이 됐다. 실종아동 부모들 30여 명이 모여 할 수 있는 것들을 최대한 해 나갔다. 많은 어려움 중에도 정작 부모들이 무너진 것은 동의도 논의도 없이 바뀐 법에 아이들이 실종 수사 대상에서 배제되는 일 같은 것이었다. 법이 만들어지고 5년이 지난 2010년, 당시 기준 만 14살이 된 아이들은 ‘가출자’가 됐다. 제정 당시 시행령 때문이었다. 실종 대상에서 제외됐으니 신고 기록도 사라졌다. 기록보관 기간이 5년이었기 때문이다. 실종 당시 호적이 없었던(늦게 올렸던) 아이들, 장애인 등록을 갱신하지 못했던 아이들의 기록도 삭제됐다.

서기원 대표는 “내 아이는 수사 대상에서 삭제됐는데, 나는 실종아동 부모라고 이런저런 자리에 불려 갔다. 그러니 처음에는 몰랐고, 아무리 기다려도 희영이가 실종아동 전단지에 나오지 않는 게 이상해서 확인했다. 부모들을 철저히 기만했던 것”이라고 말했다.

“싸움이 시작됐죠.” 그는 실종아동을 찾아야 할 주체, 책임 있는 이들과 싸워야만 하는 일의 고통을 말했다. 예산이 문제가 아니라 실종아동을 제대로 찾을 수 있는 법, 2차, 3차 억울함을 당하지 않을 법이 절실했고, 심지어 실종신고 서류 작성법까지 바꿔 나갔다. 실종아동 대상을 14살에서 18살까지 확대한 개정안은 2013년 말 통과했다.

내 아이의 생사 여부 자체를 모른다는 비극과 무너지는 삶들

“부모와 남은 가족들이 정상적인 삶을 살면 이상한 거예요. 아이를 잃어버린 부모들은요, 다 비정상입니다. 우리가 상식적인 기준에서 보는 비정상 그 이상의 비정상이에요. 아이를 찾다가 남은 가족들의 삶도 해체되고 또 다른 가족을 비극적으로 잃는 경우도 많습니다. 처음에는 먹고살아야 하고, 돌봐야 할 다른 자식들이 있기 때문에 찾아다니더라도 모든 걸 포기하고 뛰어들기가 쉽지 않아요. 어느 정도 아이들이 성장하면 그다음에 놓친 아이들에 대해 더 죄책감이 들고 눈에 밟히는 거죠.”

수십 년, 전국 방방곡곡을 돌아다니고, 매일 전단지를 나눠 주고, 거리에 빛바랜 현수막을 바꿔 다는 일은 기본 생활을 지키면서 할 수 있는 일이 아니다. 생계를, 가족들과의 관계와 일상, 돌봄을 포기하는 일이다. 그것이 스스로를 파괴하고 있다고 여긴다 하더라도 결코 포기할 수 없는 일이다. 30년 이상이 지난 경우, 대부분의 부모는 자식의 얼굴을 보지 못한 채 세상을 떠나고, 형제자매들이 뒤이어 기다림을 시작한다.

집 앞서 사라진 내 아이는 왜 해외 입양이 됐나

실종아동 해외 입양, 정부가 관여된 커넥션

서기원 대표는 실종아동을 찾는 과정에서 기막힌 상황들이 있다며 이야기를 들려줬다. 40년 만에 부모를 찾은 전순학 씨. 그의 어머니는 전주의 한 보육원 자료를 통해 아들이 미국에 입양됐다는 사실을 알게 됐고, 극적으로 서로의 얼굴을 마주했다. 영상 통화로 한 첫 대면에서 순학 씨가 어머니에게 한 첫마디는 “왜 자신을 찾지 않았느냐”는 물음이었다.

1975년 실종됐다가 48년 만에 어머니를 찾은 백상열 씨가 살고 있는 곳도 노르웨이였다. 실종된 지 석 달 만에 홀트아동복지회를 통해 노르웨이로 입양됐기 때문이다. 상열 씨 역시 친부모가 자신을 버렸다는 오해를 안고 살아왔다.

서기원 대표는 장기 실종아동 가운데 살아 있다면 대부분 해외 입양이 됐을 것이라는 합리적 의심을 할 수밖에 없다면서, 해외입양기관 자료만 살펴도 더 많은 아이를 찾을 수 있을 거라고 했다. 또한 해외 입양은 정부가 모를 수 없는 일이고, 이는 기관과 정부가 공모한 범죄라고 말했다.

그는 아직도 찾지 못한 아이들을 찾는 일, 여전히 일어나는 실종 사건을 방지하는 일 모두를 위해 사회적 관심이 높아져야 한다면서, 줄어드는 비용도 문제지만 실질적으로 수사 인력과 시스템을 갖추는 것이 필요하다고 요청했다.

또 실종아동 부모들의 입장에서 지금은 오히려 예전보다 부모들이 고립되고 있다며, “개인정보 보호를 이유로 다른 부모들과 연계되지 못하고 있다. 또 부모들은 수사나 추적 과정에서 부차적인 존재로 취급당한다”고 토로했다.

그는 한정된 경찰력이 이슈의 흐름에 따라가는 경향이 있고, 여전히 갖춰진 시스템도 활용하지 못하고 있는 상황이라면서, 경찰뿐 아니라 정부, 지자체, 각종 관련 시설의 체계적 협력과 의지가 무엇보다 필요하다고 말했다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>