현대인에 맞는 성서들 쏟아져…다음 세대를 위한 성서 번역 절실

예나 지금이나 성서는 한국 개신교의 부흥을 이끈 촉매제였다. 선교 초기 한글로 성서를 번역하면서 개신교는 민중의 종교로 뿌리내릴 수 있었다. 한글성서 번역은 일제강점기 민족운동을 펼치던 지사들과 학자들까지 교회로 끌어들이는 하나의 계기로 작용하면서, 개신교는 빠르게 민족종교로 자리 잡았다. 100여 년 전 대부흥운동이 일어났던 밑바탕에는 한글 성서가 민중들에게 빠르게 보급된 사실이 자리잡고 있다. 이후 크고 작은 부흥 사건에는 언제나 성서를 읽고 묵상하는 일이 빠지지 않았다. 지금까지 내려오는 부흥회 전통은 사실상 성서를 읽고 연구하는 사경회(査經會)였다. 갈수록 성서 연구는 사라지고 부흥사의 입담만 앞서는 경향이 강한 게 안타깝지만 성서가 개신교회에 미친 영향력이 지대한 만큼 성서 번역을 둘러싼 논쟁과 경쟁도 치열했다. 하나님의 말씀을 전파한다는 명분 때문에 때로는 선한 경주를 벌였지만 때로는 상대를 밀어내는 다툼으로 번지기도 했다. 나중에는 성서 판매로 얻는 이익 문제까지 겹치면서 더욱 치열한 논쟁과 협상이 이어졌다.

초기 성서는 의역, 차츰 직역으로

성서 번역의 역사는 1882년으로 거슬러 올라간다. 당시 로스 선교사를 중심으로 그의 매제 매킨타이어, 이응찬, 백홍준, 서상륜 등이 누가복음과 요한복음을 낱권으로 번역했다. 이후에도 꾸준히 낱권으로 성서를 번역하여 1887년에는 우리말로 번역된 최초의 완역 신약 <예수셩교젼셔>를 내놓았다.

그러나 로스가 번역한 성서는 함경도 사투리로 쓰였고 번역에 문제가 많다는 비판을 받았다. 언더우드 선교사가 이끄는 번역위원회가 신약을 새로 번역해 1900년 내놓았고, 1911년에는 구약성서까지 출간했다. 사실 번역에 문제가 있으면 고치면 된다. 문제가 없는 번역이 어디 있겠는가. 더구나 사투리를 수정하는 건 훨씬 간단한 작업이다.

그럼에도 로스가 번역한 성서를 엎고 새로 성서를 번역하는 수고를 들인 데는 그만한 이유가 있었다. 우선 번역 원칙에서 큰 차이를 보였다. 로스는 한국 사람들이 이해하기 쉽도록 성서를 의역하려고 노력했다. 사투리를 쓴 이유도 같은 맥락이다. 로스와 매킨타이어가 선교하는 지역이 함경도 지역이었기 때문이다. 반면 번역위원회는 의역보다는 본문 뜻에 가깝게 번역하는 직역을 택했다. 로스는 주어가 과도하게 많이 나온다 싶으면 과감하게 빼냈지만, 번역위원회는 원문 그대로 살렸다.

번역 원칙의 차이 외에도 성서 번역을 둘러싼 헤게모니 쟁탈전도 은연 중에 작동했다. 성서번역의 주도권을 놓친 후발주자 처지에서는 로스의 번역 성서를 토대로 고쳐나가는 것보다 수고를 더 하더라도 처음부터 다시 번역하는 편이 여러 모로 유리했다. 당시 성서 번역은 본국에서 후원금을 모금할 수 있는 좋은 선교 사업이었다. 다른 이가 번역한 성서를 고친다고 하는 것보다 내가 번역한다고 말하는 편이 모금하기 수월한 건 당연한 일.

1938년 나온 <개역>은 한글맞춤법통일안이 나온 뒤에 출간되었지만 개정된 맞춤법을 반영하지 않고 옛 철자법을 고집해 출간되었다. 당연히 맞춤법에 맞게 수정이 불가피했고, 1961년에 이르러 온전히 수정되어 <성경전서 개역한글판>라는 이름으로 출간되었다. 이 성서는 지금까지도 한국 개신교가 예배용 성서로 널리 사용하고 있다.

개신교 지지 못 얻은 공동번역과 표준새번역

한편, 개신교와 천주교가 1968년부터 힘을 합쳐 번역해 1977년 <공동번역 성서>를 내놓았다. 문익환, 이현주 목사 등 우리말에 일가견 있는 학자들이 번역 작업에 참여한 덕분에 수려한 우리말로 성서를 번역할 수 있었다. <공동번역>은 우리말에 맞게 번역한 만큼 로스, 게일 등이 추구했던 의역을 따랐다.

개신교와 천주교가 논쟁과 타협을 거듭하며 함께 사용할 수 있는 성서를 만들었지만, 개신교는 이 성서를 외면했다. 숱한 반대 이유들이 나왔지만, 대중들에게 가장 널리 알려진 이유는 신 이름을 둘러싼 논쟁이었다. 천주교는 ‘천주’에서 개신교는 ‘하나님’에서 각각 한발씩 물러나 ‘하느님’으로 신 이름을 통일했다. 그러나 개신교 측에서는 절대 받아들일 수 없다고 나왔다. 결국 천주교만 <공동번역>을 사용하였다.

<공동번역> 성서가 외면당하자 대한성서공회는 새로운 성서 번역 작업을 추진했다. 때마침 <개역한글판>이 직역일 뿐 아니라 옛말로 되어 있어 너무 어렵다는 목소리도 높아졌다. 대한성서공회는 주요 교단에서 위촉받은 신학자들과 10년간 작업한 끝에 1993년 <성경전서 표준새번역>을 내놓았다. <표준새번역>은 직역한 <개역한글판>과 의역한 <공동번역>의 중간노선을 지향했다. ‘우리말에 맞게 번역하지만, 번역하기 어려운 곳은 직역한다’는 방침이었다.

이 성서도 개신교회의 환영을 받지는 못했다. 대한예수교장로회(통합)는 총회에서 ‘예배용’이 아닌 ‘교육용’으로만 사용하기로 결의했다. 감리교와 성결교는 교단 총회에서 예배용으로 사용하기로 결의했지만, 실제로 사용하는 교회는 극히 드물었다. 최대 교단인 대한예수교장로회(합동)에서는 <표준새번역>이 가장 홀대 받았다. 토론회에서 공산주의자들이 번역한 성서라는 비난이 쏟아졌고, 급기야 군소 교단을 이끌고 따로 성서를 번역하였다. 예장합동이 주도한 ‘성경공회’는 시제품까지 내놓았지만 대한성서공회와 판권 문제로 재판에서 지고 몇 년 뒤에는 예장합동까지 탈퇴하면서 힘을 잃었다.

대한성서공회는 <개역한글판>에서 어려운 말을 쉽게 고치고 새로운 맞춤법에 맞게 문장을 다듬은 <개역개정판>을 2001년 내놓았고, 대다수 교단들이 예배용으로 사용하기로 결의했다. 예장합동만이 결의를 미루고 다시 한번 독자적인 성경번역을 시도해 시제품까지 내놓았지만, 교단 안팎의 반발로 독자적인 성서를 갖는 데는 실패했다. 대신 예장합동은 대한성서공회와 협상을 거쳐 <개역개정판>을 쓰기로 결의했다. 예장합동은, 학자들이 ‘공의’로 번역한 것을 <개역한글판>대로 ‘의’로 되돌리라는 등 30여 가지 수정 요청을 했고, 대한성서공회가 이미 인준한 다른 교단의 양해를 구해 수용하는 형식을 취했다.

<개역개정판>이 앞으로 50년 간 판권을 유지하기 때문에 특별한 시도를 하지 않는 한 꽤 오랜 기간 한국 개신교는 직역했을 뿐 아니라 옛말로 번역한 성서를 예배용으로 사용할 예정이다.

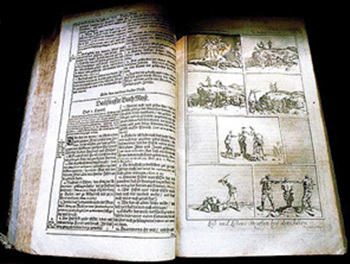

초기 독일어 번역본 성경의 모습, 마틴루터는 기독교 성경을 알기 쉽게 문답식으로 정리했다.

다양한 성서는 한국교회의 지적 자산

한편, 대한성서공회가 번역한 세 권의 성서는 일반 출판사들도 책값의 6~9%의 사용료를 대한성서공회에 지불하고 출판하고 있다. 대한성서공회는 이단에 속한 단체나 본문을 훼손하는 경우가 아니면 계약을 체결하고 있다. 대신 본문의 30%를 해설에 할애해야 한다는 조건을 붙였다. 간편한 계약 조건 때문에 군소 출판사에서 성경 출간에 도전한다. 이 과정에서 신학생 등을 고용해 질 낮은 해설을 붙이는 경우도 있어 교계에서 지탄을 받은 일도 있다.

한국 개신교는 100여 년을 지나오면서 직역과 의역, 중도 번역 등 비교적 다양한 성서를 갖게 되었다. 이들보다 수준이 낮다고 하더라도 영어나 독일어 성경을 중역한 성서도 한국 개신교의 소중한 지적 재산이다. 다만 아쉬운 점은 예배용으로 직역 성서만 사용하고 있어(일부 교회 제외) 많은 이들이 성서에 쉽게 다가가기 어려운 문턱을 경험하고 있다는 사실이다. 다음 세대를 위한 성서 번역을 깊게 고민하고 방향을 찾아야 하는 이유다.

주재일/뉴스앤조이 기자 2008-03-12