다랑이는 엄청난 책임감을 등에 지고 기꺼이 양어장 지기가 되었다. 힘들다 한마디 없이 물을 갈아주는 일에 마음을 다했고, 양어장 물고기 수를 늘리는 재미에 낚시도 더욱 열심히 했다. 그러다 보니 어느새 물고기가 사는 고무 대야가 우리 집 핫스폿으로 굳건하게 자리를 잡아 마을 할머니들에게까지 인기를 끌었다.

"아따, 괴기가 솔찬하다야."

"어디서 이렇게 많이 잡았대? 저짝에 또랑에도 중태기(버들치의 다른 이름)가 많이 뵈이드만, 거그 가서 잡았으까?"

“"매운탕 낋여 먹어 봐, 맛나겄구마."

매운탕 끓여 먹으란 앞집 할머니 말에 다랑이는 움찔해 하는 것 같았다. 다울이는 펄쩍 뛰었고, 다나는 어떤 맛인지 먹어 보고 싶다고 했다. 나는 남의 일처럼 흘려들었다. 그때까지만 해도 나는 구경꾼 자리에 마냥 서 있고 싶었다.

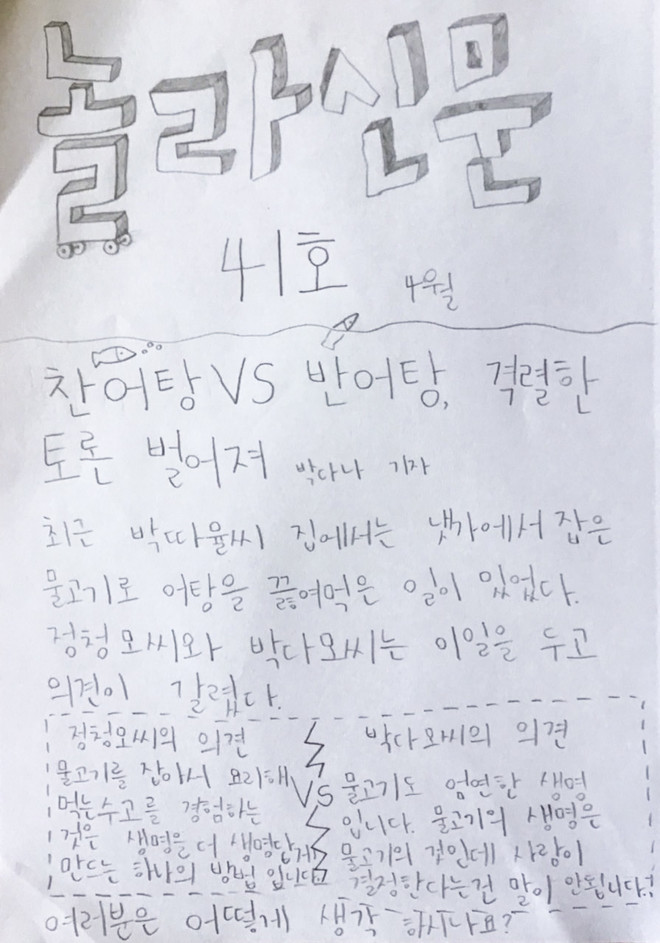

그런데 시간이 흘러 양어장 지기가 조금씩 지치기 시작할 무렵, 다시 본격적으로 매운탕 이야기가 나왔다. 양어장 물고기가 하루에 두어 마리는 죽어 나가는 사태가 벌어지자, 그걸 목격한 할머니들마다 얼른 잡아서 해 먹지 뭐 하냐 소리를 하셨던 거다. 자꾸자꾸 그 소리를 듣다 보니 정말로 해 먹지 않으면 안 될 것 같은 생각이 들어 내가 슬쩍 다랑이를 떠보았다.

"다랑아, 물고기들 냇가에 풀어 줄래, 아님 국 끓여 먹을래?"

"끓여 먹으면 정말 맛있어?"

"너 추어탕 좋아하잖아. 그거랑 똑같은 맛이야."

"알았어, 그러면 먹을래."

예상보다 순순히 먹기를 선택한 다랑이, 멋모르고 피비린내 진동하는 세계로 발을 뗀 나. 난 단순히 물고기를 씻어서 푹푹 끓이기만 하면 된다고 생각했는데 앞집 할머니 말씀이 일일이 배를 따 주어야 한단다. 안 그러면 써서 못 먹는다고.

"이렇게 조그만 것들을 일일이 배를 딴다구요? 에구, 차라리 안 먹고 냇가에 풀어주는 게 낫겠다."

"그까이거 뭐시 힘들다고 그래? 그릇 줘 봐. 내가 따 줄랑께."

죄송스럽지만 손수 해 주신다니 덥석 호의를 받아들이기로 했다. 그릇에다 칼까지 가지고 나가 할머니 앞에 앉았는데 칼은 저리 치우란다. 알고 보니 할머니는 칼로 배를 가를 것도 없이 맨손으로 힘주어 배를 눌렀고 그러자 내장이 툭 솟아나왔다. 누르면 툭, 또 누르면 툭! 눈살을 찌푸린 채 그 모습을 지켜보고 있다가 할머니한테 다 맡겨버리는 게 도리는 아닌 것 같아 나도 팔을 걷어붙이고 달려들었다. 처음엔 '내가 할 수 있을까' 싶어 손을 떨었지만 한두 번 해 보니 훨씬 담담한 손길로 물고기 배를 누를 수 있었다. 죽기 싫어서 이리 뛰고 저리 뛰는 물고기를 잡아서 손으로 콱 누르는 일은 아찔하면서도 짜릿했다. 나도 이런 일을 할 수 있다니! 내가 나를 신기해 하는 것만큼이나 아이들도 내가 신기했던 모양이다. 입을 다물지 못한 채 화들짝 놀란 눈길로 내 손에서 눈길을 떼지 못했으니 말이다.

"얘들아, 잘 봐. 무언가를 잡고 기른다는 것은 결국 이렇게 잡아서 먹는 것과 이어지게 되어 있어."

"다랑이가 물고기를 안 잡았으면 이런 일도 없었을 텐데."

"아니지, 다랑이 덕분에 이런 일을 직접 경험하게 된 거지. 다울이 너도 어묵은 좋아하잖아. 어묵도 이런 과정을 거쳐서 네 입에 들어가는 거야."

못마땅해 하는 다울이 눈길을 의식하면서, 투닥투닥 말씨름도 하면서, 물고기를 손질하고 푹푹 끓여 체에 걸렀다. 걸러서 나온 국물에다 시래기 삶은 거, 고춧가루, 된장, 생강, 부추 듬뿍 넣고 또 푹푹 끓여 다음 날에야 완성된 민물고기 매운탕!

다울이는 몸서리를 치며 안 먹는다 질색을 하고, 다울 아빠는 원래 안 먹는 사람이고, 다나는 너무 매워서 못 먹겠다 하고.... 해서 다랑이랑 나랑 둘이 한 그릇씩 먹었는데 만감이 교차하는 가운데 맛있었다. 아니, 그냥 맛있다는 표현으로는 많이 모자라다. 내가 느낀 맛 속에는 물고기들의 삶이 고스란히 스며들어 있었으니까. 나는 정말로 기억하게 되었다. 내가 먹은 것이 생명임을, 생명을 먹은 덕분에 생명으로 살아가고 있다는 것을. 아마 다랑이도 나와 비슷한 걸 느끼지 않았을까?

아무튼 매운탕을 끓여 먹은 뒤로는 한동안 다랑이의 민물고기 낚시가 시들해졌다. 그러더니 어느샌가 다람쥐와 친구가 되고 싶다고 다람쥐를 잡으러 다니더니 얼마 못 가서 포기하고 민물새우에 꽂혔다. 나는 다랑이가 민물새우를 잡기 전까지만 해도 냇가에 새우가 사는 줄도 모르고 살았는데, 자식 덕에 참 많은 생명과 연결이 된다. 오늘도 틈날 때마다 냇가 구석구석을 누비며 낙엽 더미를 뒤져 민물새우를 잡고 있는 다랑이.... 다랑이를 위해서라도 비가 넉넉히 내려 냇가 살림살이가 풍요로워지면 좋겠다.

"약간의 물과 거저 주고받을 수 있는 소량의 씨앗을 지닌 껍질의 사소한 굴곡이, 함께-되기와 상호 유도, 살기와 죽기 속에서 일어난 일이, 이야기하기나 세계 만들기를 끝내는 것이 아닌 반려종에 관한 이야기들을 제안한다. 껍질과 그물을 가지고 인간 되기, 부식토 되기, 땅 되기는 다른 모양을 갖는다- 말하자면, 옆으로 구부러지면서 나아가는, 뱀처럼 꾸불꾸불한 모양의 함께-되기. 함께-생각하기는 이 지상에서 자연문화적인 복수종의 트러블과 함께하기이다. 그런 고투에는 보증도 시간의 화살도, 역사나 과학이나 자연법칙도 없다. 단지 살기와 죽기의, 함께-되기와 함께-되지 않기의, 공-산의, 그래서, 어쩌면, 지구에서 번성하는 복수종의, 가차 없이 우발적인 SF 세계 만들기가 있을 뿐이다."

- "트러블과 함께하기", 74쪽

정청라

흙먼지만 풀풀 날리는 무관심, 무 호기심의 삭막한 땅을

관심과 호기심의 정원으로 바꿔 보려 합니다.

아이들과 동물들의 은덕에 기대어서 말이죠.

무구하지 않지만 그럼에도 명랑한 어른으로 자라나고 싶어요.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>