사람이 빠진 교회, 있는 세상

(윌리엄 그림 신부)

일본 주교회의는 매달 “매일 미사”를 내고 있는데, 여기에는 그달에 쓰이는 미사 기도문과 복음이 들어 있다.

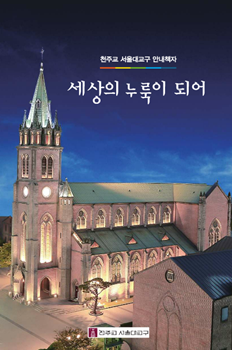

매호 표지에는 일본의 여러 성당이나 경당의 내부를 찍은 컬러 사진이 실린다. 그리고 목차 페이지에는 여기에 쓰이도록 보낼 사진들에 대한 요구사항이 적여 있는데, 배경, 밝기, 그리고 내부 전체가 보이도록 건물 뒷부분 쪽에서 찍어야 한다는 것 등이다.

또한 사진에 사람이 들어 있어서는 안 된다는 것도 있다.

건물, 예술작품, 교리, 철학, 조직, 성직자, 복식, 그리고 또 (하느님이 손을 꼽아가며 세기에 지루해 하신다면) 그 밖의 것들이 가장 중요한 본질 요소를 밀쳐내고 있다.

이런 것들을 만들어내는 책임이 있는 이들은 자신들은 교회는 역사를 거치며 여행하는 하느님 백성 전체이며 하느님 왕국의 시민들이 아니라고 생각한다는 어떤 지적이나 암시에도 열을 내고 부인할 것이다.

하지만 이들은 이념적 믿는이들로서, 교회의 진정한 본질에 관해 일종의 당파적 경계선을 큰소리로 말하고 있다. 이들의 실제 믿음을 더 생생하고 어쩌면 더 정확히 선언하는 것은 이들이 무엇을 출판하고 어디에 초점을 두는가에서 드러난다. 각자는 자신의 열매로 평가받는다.

사람들이 (교회에서) 멀어져 가는 이유는 무엇인가. 가톨릭인들은 자신들이 보고 듣는 것에서 “여러분이 교회”라는 간단한 선언에 담긴 영광과 도전을 보고 들을 수 없기 때문에 (교회에서) 멀어져 간다. 성 바오로는 이것을 더 명확하게 말했다. “여러분은 그리스도의 몸입니다.”(1코린 12,27)

달리 말하자면, 그들이 무엇을 뭐라 말하든 간에, “교회”를 생각할 때 그 이미지에는 사람이 제거돼 있는 경우가 많다. 사람이 포함되더라도, 이 사람들은 어떤 영화의 군중 장면에 등장하는 엑스트라이거나 건축가들이 그리는 건물 스케치에 들어가는 (별 의미 없는) 인물모습일 뿐이다. 인간 존재는 진정한 이야기 중심이 아니고 (건물이나 교리 등을) 장식해 주는 여분의 색깔에 지나지 않는다.

이런 출판물이나 비디오 등 자체에 문제가 있는 것이 아니다. 거기에 들어 있는 사고방식이 문제다. 우리가 “교회”라는 말을 듣거나 생각할 때 처음 마음에 떠오르는 것이 “사람”이 아니라면, 우리는 그리스도인의 신앙을 효과 있게 양성하거나 다른 이들을 복음화하지 못하고 있는 것이다.

요즘 큰 논란거리인 동성혼인에 대한 토론에서, 이런 결합에 반대하는 많은 이들은 진정한 “사람”과 그들의 경험에 주의를 기울이기보다는 추상적인 말과 이론에 집중한다.

보기를 들어보자. 미국 대법원이 동성 짝들도 혼인할 권리가 있다고 판결하자, 미국 주교회의 평신도, 혼인, 가정생활과 청소년위원회 위원장인 리처드 멀론 주교는 “혼인은 한 남성과 한 여성의 평생에 걸친 배타적 결합이다”라고 응답했다. 그는 이것은 창조 이래로 계속 그래왔다고 선언했다.

멀론 주교는 성경을 보면 “우리의 신앙 선조”인 아브라함을 비롯해 많은 이들이 한 남성과 여러 여성이라는(일부다처) 비배타적 결합인 혼인생활을 했지만 하느님께서는 이를 축복했음을 잊고 있는 것 같다.

동성 짝들에 의한 (아동 입양으로) (부모와 자녀라는) 가정 형성을 반대하는 다른 이들은 아이들은 한 아버지와 한 어머니에 의해 양육될 권리가 있다는 것을 근거로 내세운다. 다시 말하지만, 이들이 그리는 그림에는 진정한 인간생활이 그려지지 않았다.

인간이 진화하던 아주 오랜 옛날부터 이들이 얘기하는 (한 아빠와 한 엄마가 아이를 기르는) 상황은 절대 규범이 아니었다. 인간이 직립자세로 진화하면서 여성의 질은 좁아지는데 인간의 뇌가 커지면서 머리가 큰 아이를 낳는 것도 한 원인이 되어, 인간의 산모사망률이 높았기 때문에 자신의 친모가 없이 양육되어야 하는 아이들이 늘 많았다.

(아버지가) 죽거나, 아이를 버리거나, (산모가) 창녀이거나, 강간으로 임신하거나 하는 상황에서 아버지 없이 자라는 아이들도 많다. 이 결과 고아들은 자신들을 돌봐 줄 친부모나 양부모가 전혀 없이 자라기도 하는데, 일부 동성 짝들은 이런 아이들을 돌보아 주기를 원한다. 그리고 아버지나 어머니가 재혼해서 아버지나 어머니가 하나가 아니라 여러 명이 된 아이들도 있다.

그러므로 이성으로 이뤄진 두 명의 부모가 있어야 생물학적으로 아이가 태어나고 많은 사회에서는 이것이 바람직한 규범이기도 하지만, 이것이 모든 아이들에게 해당되는 절대 규범은 분명 아니다.

이것은 우리가 동성 결합에 바탕을 둔 가정 형성을 받아들여야만 한다는 뜻은 아니다.

중요한 것은 이런 가정을 허용하거나 용인해 주는 데 반대하는 이들은 자신의 주장을 진정한 인간생활의 증거 위에 펴야지 인간이 제거된 추상에 근거를 둬서는 안 된다는 점이다.

이는 우리가 어떠한 부모의 개입 없이 자란 이들, 홀어머니나 홀아버지에게 양육된 이들은 물론 동성 부모에 의해 양육된 사람들도 실제 모습을 솔직하게 봐야 한다는 뜻이다. 그리고 이는 전통적인 아빠-엄마 가정에서 자란 이들을 보면서, 또한 가정이란 시대와 시대, 사회와 사회에 따라 크게 다를 수도 있음을 인정한다는 뜻이다.

실제 사람들의 모습이 이 토론에 등장하는 증거에 포함된다면 앞서의 논쟁은 어떤 모습이 될까?

(윌리엄 그림 신부는 <아시아가톨릭뉴스> 편집인으로서, 도쿄를 중심으로 활동하고 있다.)

기사 원문: http://www.ucanews.com/news/desired-norms-vs-absolute-norms/73914