대선 이후 두 갈래 길

‘앞길이 막막하다, 깜깜하다’는 은유적인 말입니다. 이것이 공간적인 은유로 표현된다면 어떨까요. 거기에서 우리는 어떤 경험을 하게 될까요. 그리고 그 경험은 우리 삶의 무엇을 다시 보게, 살게 할까요.

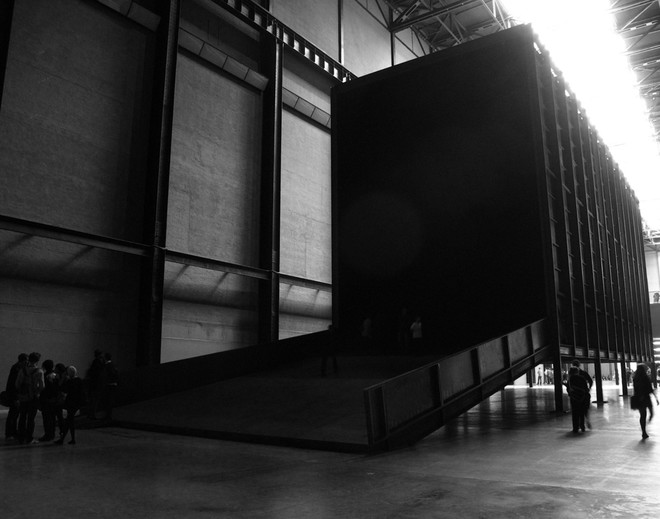

폴란드 작가 미로슬라브 발카의 이 대규모 설치 작업은 2009-10년 영국 테이트 모던의 입구 터빈홀에 장기간 전시되었습니다. 입구가 열린 컨테이너나 기차를 연상시키기도 하는 높이 13미터, 가로 10미터, 세로 10미터 폭의 거대한 강철 상자는 경사로를 통해 관람객을 자연스럽게 안으로 걸어 들어오게 하면서 빛 한 줄기 없는 짙은 어둠을 경험하게 합니다.

짙은 어둠. 한 걸음씩 걸어 들어가며 무엇을 경험했는지 관객들과 평론가들의 기록에서 찾아보니 크게 두 갈래로 나뉘어 있었습니다. 시각적인 자극과 정보에 의존하던 지각 능력이 소용 없게 되자 당황스럽고 두려워 주저하면서 천천히 움직일 수밖에 없었고, 그러는 동안 점차 ‘다른 눈’, 보다 내적인 눈을 뜨게 되었다는 이들이 있었습니다. 반대로, 이 철저한 어둠이 마치 죽음을 겪는 듯 감당 못할 공포로 밀려왔다는 이들도 있었습니다. 상반되는 경험이지만 공통적으로 자주 등장한 표현은 ‘어둠의 질감’이었습니다. 모든 것이 사라지고 어둠이 만져지는 공간에서 우리는 어떤 변화를 겪을 수 있을까요?

작가가 이 작품에서 가장 먼저 드러냈던 이야기는 ‘홀로코스트’였습니다. 조국 폴란드의 수많은 유대인이 끌려갔던 기차, 수용소 안으로 각자 걸어 들어가 보며 이해하게 될 수밖에 없는 특수한 경험은 그 길을 걸어가야 했던 수많은 이의 두려움과 동시에, 보이는 것이 아닌 보이지 않는 것에 대한 기대와 신뢰를 제공했습니다. 작가는 이 무겁고 특수한 이야기에 멈추지 않고 이 속성을 우리 삶의 개인적이고도 보편적인 자리로 가져가게 합니다.

이 작품에 대해 다시 찾아보게 된 것은 최근이었습니다. 대선이 끝난 지 얼마 안 되어 예상보다 심각한 사태가 현실화되고 있는 매일의 소식에 고개를 돌리지 않고 더 힘차게 걸어 나갈 힘과 지혜가 간절했습니다. 대선이 끝난 직후 괴로움과 절망에 빠진 주변인들이 가장 많이 주고받은 말은 ‘이렇게 거짓과 부정의가 세세히 다 드러났는데도 어떻게 이만큼의 선택과 지지를 받을 수 있지?’였습니다. 그런데 정말 우리는 보았을까요? 다행히 사실을 알고, 이를 찾는 이들과 연결되어 있었고, 조금 덜 탐욕스러웠을 뿐, 보이는 것으로 싸우고 흔들리는 같은 눈을 가진 우리가 아니었을까요?

어둠 속으로 들어간 지금 우리는 두 갈래 선택의 길에 서 있습니다. 현란한 낱말과 모양에 흔들리던 시력에 더 이상 의존하지 말고 어둠 속 새로운 눈을 뜨는 내적인 과정으로, 그래서 보이는 것이 흔들리지 않고 보아야 할 것을 보는 성장으로 나아가는 길이 있습니다. 끝이 아직 보이지 않는 이 길을 가기 위해서는 천천히 한 걸음씩을 띄어야 하고, 이 길이 가야 할 길임을 믿어야 하고, 서로의 손을 잡아야 할 것입니다. 아니면 그와 반대로, 이 어둠을 좌절의 이유로 삼아 우울에 빠지거나 외면하여 뒤돌아 뛰어갈 수도 있습니다. 그럼 정말 이 어둠은 끝나지 않겠지요.

작품의 제목 ‘How it is’는 그렇게 살아간다, 삶은 그런 것이다 등으로 해석될 수 있을 것 같습니다. 자조하거나 무기력한 어조가 아니라, 이 조건을 받아들이고 해야 할 바, 가야 할 길을 찾는 것이 삶이라는 잔잔하지만 힘있는 응원으로 들어 봅니다. 어둠의 질감이 만져질 때 그것은 기도하며 다음 걸음을 디뎌 보자는 초대임을 잊지 않길, 그렇게 한 발씩 손 잡고 천천히 걷는 이 어둠의 끝에 우리는 좀 더 진실을 사는 사람이 되어 거짓과 탐욕이 세상의 주인공이 될 수 없길 간절히 소망합니다.

사실, 이 작품에 작가가 담은 첫 번째 이야기라 했던 ‘홀로코스트’는 지금 우리의 현실에 비할 바 아닌 인류 거대 비극이었습니다. 그러나 인간이 인간에게 행한 집단적 악행이었다는 점, 약한 이들로 지목된 이들이 사회 각 분야의 시스템 개편을 통해 속절없이 스러져 갔다는 점, 그 과정에서 피해자보다 많은 방관자가 있었다는 점, 이 범죄와 방조의 기저에는 제왕적 지도자가 외친 ‘집단의 먹고 사는 이익 보장의 선언’이 있었다는 점은 우리의 오늘에도 잘 기억해야 하겠습니다. 우리의 눈이 이 어두운 길에서 잘 단련되어 매일 새로이 뜨이기를 기도합니다.

“이때 예수께서는 그들의 눈을 만지시며 “당신들이 믿은 대로 당신들에게 이루어지기를 바랍니다” 하고 말씀하셨다. 그러자 그들의 눈이 열렸다.”(마태 9,29-30a, 200주년 기념 성서)

하영유(소화데레사)

성심수녀회 수녀

서강대학교, 서울교육대학교 출강

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>