얼마 전, 공부 모임이 있어서 외출을 해야 하는데 아이들을 두고 가는 게 꺼림칙했다. 내가 없으면 밥도 잘 못 챙겨 먹을 것 같고, 뭔가 위험한 일이 닥치지나 않을까 싶고 괜히 마음이 안 놓이는 그런 거 말이다. 될 수 있으면 셋 다 끌고 가고 싶은데 그 마음을 내색하지 않고 차분하게 의견을 물었다.

"난 안 가. 집에 있을 거야."(다랑이, 다랑이는 차 타고 멀리 나가는 걸 싫어 한다. 안 간다고 할 줄 알았다.)

"난 가. 난 엄마 따라갈 거야."(다나, 다나는 외출을 좋아한다. 때때로 오빠들 분위기에 휩쓸리기도 하지만 간다고 할 줄 알았다.)

"갈까 말까? 가는 것도 좋을 것 같고 안 가는 것도 좋을 것 같고.... 근데 다랑이가 안 가면 내가 지켜줘야 하지 않을까? 순딩이도 풀밭에 묶어 놔야 되고 병아리들도 닭장에 넣어 놓아야 하고.... 아, 그냥 집에 있자!"(다울이, 요즘 들어 부쩍 책임감이 강해졌다. 예전 같으면 결국 따라나서는 것으로 방향을 잡았을 텐데, 이번에도 그럴 줄 알았는데, 아니었다.)

결국 다울이 다랑이 둘을 집에 남겨둔 채 집을 나섰다. 국수 먹고 싶다 해서 국수 삶는 법 가르쳐 주고 왔으니 알아서 잘 챙겨 먹겠지. 그럼에도 노파심에 밥 잘 챙겨 먹고 불 조심하라는 당부를 몇 번이나 하고 차에 올랐다.

"엄마, 오빠들 잘 있겠지?"

"당연하지. 엄마한테 전화는 자주 할 테지만...."

전화기에 불날 걸 각오했는데 내 예상과 달리 그날은 전화 한 통 없었다. 아니, 개밥 주는 거 때문에 딱 한 번 전화가 왔고 그 뒤로는 감감무소식. 아, 그러고 보니 내가 약속했던 시간에 집에 오지 않자 언제 오냐 어디까지 왔냐 두 번 정도 더 전화가 오기도 했던 것 같다. 그것도 짧게 용건만 말하고 바로 전화를 끊는 정도의 전화.(다른 때 같으면 귀가 뜨거워질 정도로 말을 많이 한다. 일거수일투족을 다 샅샅이 보고한다.)

무소식이 희소식이라지만 너무 소식이 없으니 수상했다. 그래서 나는 집에 도착하기 전 천천히 숨을 고르며 마음의 준비를 단단히 했다. 집 안이 엉망진창이고 살림 한두 가지가 망가져 있더라도 슬퍼하거나 노여워 말자, 굳게 결심을 하고 집에 들어섰다. 그랬더니 웬걸?

내가 외출할 당시보다 집이 훨씬 훤해진 것이다. 신발이 얌전하게 정리되어 있고, 아침에만 해도 수북이 쌓여 있던 설거지 감도 없고, 종이 나부랭이가 어지럽게 쌓여 있던 부엌 탁자 위는 아무것도 놓인 것 없이 정갈하고, 정말이지 우렁각시라도 다녀갔나 싶은 정도로 깔끔했다. 그렇다면 혹시, 다울이 다랑이가? 설마 아니겠지.

"얘들아, 너희가 청소한 거야?"

"응!"

"어쩐 일이야? 엄마가 청소한 것보다 더 깨끗하다. 믿어지지가 않아."

"엄마 기다리다가 다랑이가 먼저 청소를 시작했어. 그래서 나도 같이 하게 됐어."(다울)

"있잖아, 내가 만들기 하다가 방을 많이 어질렀는데, 안 치우면 엄마가 기분 안 좋을 것 같아서 치웠어. 치우다 보니까 청소가 재밌어서 계속 치웠어."(다랑)

어지르기 대장 다랑이가 먼저 청소를 하다니 너무나 감격스러워서 머리가 어질어질할 지경이었다. 깜짝 놀라 어리벙벙해 하는 나에게 다울이가 또 놀라운 광경을 보여 주었다. 그것은 바로 곱게 손질해서 정리해 놓은 나물 더미!

"다랑이랑 논에 갔다가 우리 논 옆 산기슭에서 깨침(고비) 군락지를 발견했어. 깨침 비슷한 게 있어서 그것도 끊어 왔는데 수봉 할머니가 그건 독 있는 거라고 해서 버렸고."

"나물을 해온 것만도 기특한데 어떻게 분류하고 손질할 생각까지 했어?"

"나갔다 오면 엄마 피곤하잖아. 집에 오면 아무것도 하지 말고 쉬었으면 좋겠어서 우리가 했어."

"아이구 세상에.... 너희들 정말 다 컸다. 언제 이렇게 컸니?"

정말이지 할 수만 있다면 세상 모든 찬사를 다 해 주고 싶었다. 그렇게 입이 닳도록 칭찬해 주어도 모자랄 것 같았다. 내가 보살펴 주어야만 한다고 느끼던 존재들이 어느덧 나를 보살피고 있는 이 따끈따끈한 역설이라니!!! 갑자기 계절 하나가 뚝딱 바뀐 것 같은 기분에 사로잡혀 있다가 나도 모르게 노래 하나를 흥얼거리게 되었다.(이문구 시인의 ‘산 너머 저쪽’이란 동시가 좋아서 마음에 오래 담아 두려고 곡을 붙였다.) 드라마 속 감동의 순간에 배경음악이 흐르는 것처럼, 일종의 배경음악이라 생각하고 들어 보시라.

산 너머 저쪽엔 별똥이 많겠지

밤마다 서너 개씩 떨어졌으니

산 너머 저쪽인 바다가 있겠지

여름내 은하수가 흘러갔으니

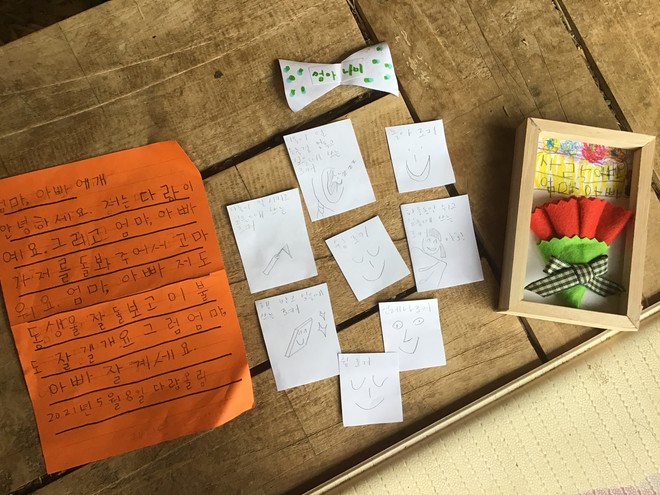

아이들이 차려 준 저녁밥과 어버이날 선물. ©️정청라

이 노래와 함께 지나간 아름다운 순간들을 떠올려 본다. 언제 크나, 크긴 크나, 심란하고 답답한 마음에 헥헥거리는 날도 많았지만 아이들과 함께 나도 자라며 삶이 얼마나 반짝반짝 빛나는지 깨달을 수 있었던 날들.... 그 반짝임들이 별 무더기가 되고 바다를 이룬 오늘을 마주하고 있자니 새삼 눈이 부시다. 아, 감사하다는 말밖에는 할 말이 없다.

덧. 올해 어버이날에 선물을 많이도 받았다. 그중 인상 깊은 선물은 ‘조커’. 어렸을 때는 자기를 위해 온갖 조커를 요구하던 다울이가 이제는 엄마를 위해 조커를 발행했단다. 쉬고 싶을 때 쓰는 쉼 조커, 다울이 일 시키고 싶을 때 쓰고 조커, 혼자만의 시간을 갖고 싶을 때 쓰는 조커.... 모셔 두지 않고 잘~ 활용해야겠다. ^^

|

정청라

인생의 쓴맛 단맛 모르던 20대에 누가 꿈이 뭐냐고 물으면 '좋은 엄마가 되고 싶다'고 대답했다. 하지만 막상 엄마가 되고 1년도 채 안 되어 좋은 엄마는커녕 그냥 엄마 되기도 몹시 어렵다는 사실을 깨닫고 '좋은 엄마'라는 허상을 내려놓았다. 그 뒤로 쭈욱 내려놓고, 내려놓고, 내려놓기의 연속.... 이제는 살아 있는 노래랑 아이들이랑 살아 있음을 만끽하며 아무런 꿈도 없이 그냥 산다. 아이를 기른다는 것은 '스스로 길이 된다는 것'임을 떠올리며 노래로 길을 내면서 말이다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>