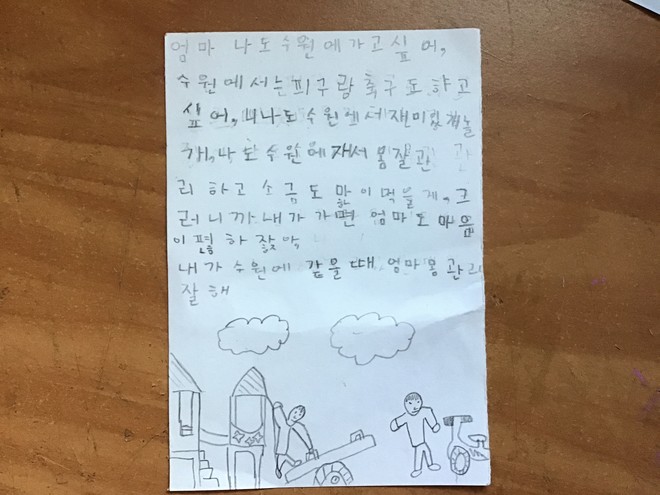

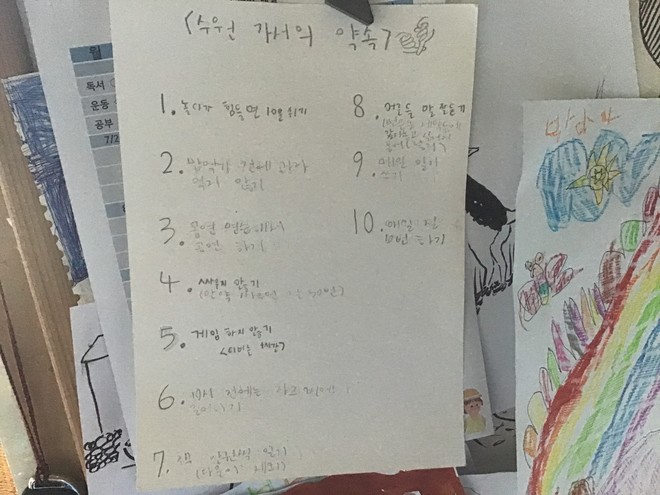

안방에 이부자리를 펴며 갑자기 방이 넓어진 것 같다는 생각을 했다. 안방만 넓어진 게 아니고 집이 전체적으로 사이즈를 늘인 게 아닌가 싶게 휑하게 느껴진다. 그만큼 공간의 여백이 크게 다가온다는 것인데, 왜 그런고 하면 다섯 식구 가운데 둘이 이 집에 없기 때문이다.(다울이 다랑이가 수원 이모 집에 놀러간 지 오늘로 엿새째다. 앞으로 이 주일 정도 뒤에나 집에 돌아올 예정.)

다섯이 셋이 되자 많은 것이 다르다. 빨래나 설거지가 양적으로 줄어들었을 뿐 아니라 집이 잘 어질러지지도 않아, 식재료도 훨씬 덜 들어, 소란스러운 일도 거의 없어.... 항상 육중한 무게감으로 다가오던 일상의 과업이 한결 가벼워진 느낌이다. 제 앞가림을 할 수도 있고 집안일까지 거들던 두 녀석이 없으면 내가 더 힘들어질 줄 알았는데.... 아니었구나. 결국 그 둘은 일을 거들기보다 일을 만들기에 힘써 왔다는 진실이 밝혀진 셈인가? 아무튼 내가 억지로 등 떠밀어서가 아니라 아이들의 간절함에 어쩔 수 없이 못 이기는 척 아이들을 보내주었기에 나는 떳떳하고 마음 편하게 한가로움을 만끽할 수 있다. 이렇게 느닷없이 닥쳐온 휴가라니!

물론 한가로움 속에 깃든 허전함도 있다. 칼국수를 해 먹을 때는 칼국수 좋아하는 다울이가 떠오르고, 미루고 미루던 바질페스토를 만들어 빵에 발라먹는데 다랑이가 아른거린다. “오빠들 없으니까 내가 맛있는 거 다 먹어서 좋다”라고 재잘거리던 다나도 경쟁자가 없으니 확실히 뭐든 덜 먹고 가끔 천장이나 하늘을 올려다보며 “오빠들 없으니까 너무 심심해”라고 크게 소리치기도 한다. 물론 얼마 지나지 않아 언제 그랬냐는 듯 (임시) 외동딸만이 누릴 수 있는 호사를 맘껏 누리기는 하지만 말이다.(여기서 호사란 오빠 물건 맘껏 만지기, 해먹 독차지하기, 엄마 아빠에게 사랑과 관심 듬뿍 받기 등) 나는 다나마저 곁에 없었다면 어땠을까 떠올려보다가 다나도 머지않아, 아마도 곧, 오빠들을 따라나설 것이라는 사실을 미리 받아들이기로 한다. 그래, 바야흐로 다른 때가 도래하였다!

보름달이 꽉 차면 그때부터는 이울 일만 남은 것처럼 내 삶도 육아를 중심으로 살아야만 했던 시절은 이미 정점을 찍었다. 가만 보면 지난 세 해 남짓 이 칼럼을 연재하는 동안의 여정에, 정점으로 치닫고 조금씩 이우는 과정이 고스란히 담겨 있지 않나 싶다. 엄마인 나와 한 몸인 것처럼 어딜 가나 함께 움직이고 같이 경험하던 아이들이 이제는 학교나 유치원에 소속된 몸이 되고, 또 때로는 친구 집이나 이모 집에서 엄마 없는 며칠을 보낼 수도 있게 되었으니 얼마나 놀라운 성장이고 변화인가. 엄마 주도로 부르던 노래도 이제는 지들끼리 놀면서 만들어 부르고, 다른 데서 배워 온 노래를 신나게 흥얼거려 나를 전염시키기도 한다. 가끔은 청승맞은 유행가나 단조로운 영어 노래를 지겹도록 불러대기도 하는데, 그럴 땐 솔직히 한소리 하고 싶지만 싫은 내색 안 하려고 노력한다. 이젠 엄마 스타일에서 벗어나 다양한 노래를 마주치는 것이 중요한 때인지도 모르기에....

그래서 말이다. 여기서 그만 마침표를 찍어야겠다. 두발 자전거를 능숙하게 탈 줄 알게 된 아이의 자전거를 더 이상 붙잡아 줄 필요가 없듯이, 혼자 힘으로 그네를 탈 줄 알게 된 아이에게 더 이상 힘을 보탤 필요가 없듯이, 이제 아이들은 내가 없어도 저마다 자신들의 힘으로 노래 꽃을 피워낼 것이다. 그러니 나는 할 만큼 했음을 인정하고 뒤로 물러서야 한다. 물러선 채 지켜보고 믿어 주고 격려하고, 그 정도의 역할만 하면 되지 않겠나?

이렇게 끝맺음을 하기까지 뭐가 그렇게 어렵고 힘들었는지 모르겠다. 글이 정말 안 써져서 한두 줄 쓰다 말고 쓰다 말고를 연거푸 되풀이했다. 아이들이 커갈수록 엄마는 작아지는 게 당연한데 언제까지 커다란 존재로 남아 있고 싶어서 그랬을까? 어떤 노래로 마무리를 해야 할지 갈피를 잡을 수가 없어서였을까?

이 글의 맥락에 따르자면 김광석의 '바람이 불어오는 곳'이 엔딩곡으로는 딱이다 싶지만, 그 노래를 즐겨 부르는 다울이와 다랑이가 집에 없어서 노래 녹음을 할 수가 없다. 그래서 육아에 혼신의 힘을 기울이느라, 달고 쓰고 시고 떫은 육아의 맛에 홀딱 빠져 사느라 몹시도 바쁘고 기쁘게 살았던 초여름 느낌의 시간을 떠올리며 '마음이 바쁘다'라는 곡을 띄운다.(다행히 이 노래는 일찍이 녹음해 둔 게 있다.) 더불어 콩알 만한 열매 한 알 놓치지 않으려고 한사코 애쓰며 살았던 지난 날을 그리워하며 그 시절 나에게 넉넉한 사랑을 보낸다.

마음이 바쁘다

(글/곡 정청라)

산딸기 완두콩 앵두 오디

왕딸기 포리똥 살구 버찌

바람에 떨어질까 후두두둑

새들이 먼저 따먹을까 조마조마

마음이 바쁘다

바쁘다 바빠 바빠

마음이 바쁘다

바쁘다 바빠 바빠빠

오늘로 '살아 있는 노래랑 아이들이랑' 연재를 마칩니다. 38회에 걸쳐 아이들과 함께 창작한 노래로 집필해 주신 정청라 씨에게 감사드립니다. - 편집자

|

정청라

인생의 쓴맛 단맛 모르던 20대에 누가 꿈이 뭐냐고 물으면 '좋은 엄마가 되고 싶다'고 대답했다. 하지만 막상 엄마가 되고 1년도 채 안 되어 좋은 엄마는커녕 그냥 엄마 되기도 몹시 어렵다는 사실을 깨닫고 '좋은 엄마'라는 허상을 내려놓았다. 그 뒤로 쭈욱 내려놓고, 내려놓고, 내려놓기의 연속.... 이제는 살아 있는 노래랑 아이들이랑 살아 있음을 만끽하며 아무런 꿈도 없이 그냥 산다. 아이를 기른다는 것은 '스스로 길이 된다는 것'임을 떠올리며 노래로 길을 내면서 말이다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>