그동안 너무나 많은 일들이 약간의 시간 차를 두고 연속적으로 발생해서 사실 나는 아직까지도 얼얼한 상태에 있다. 어디서부터 어떻게 말해야 할지에 대해서도 감이 안 서지만 숨을 고르며 차근차근 이야기해 보려고 한다.

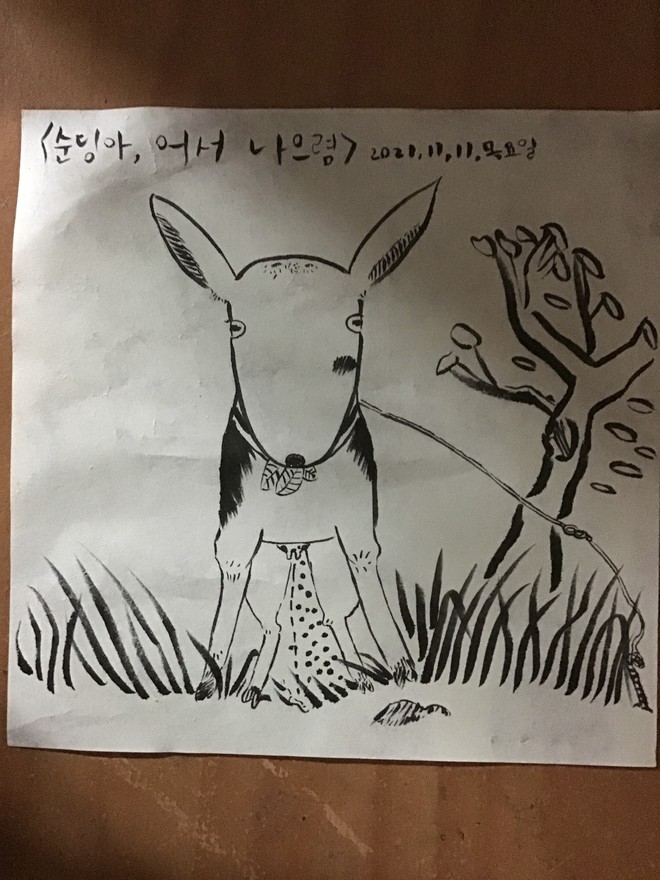

하나, 순딩이가 죽었다.

나락을 벨 무렵 순딩이를 논에 묶어 두었다. 추수철마다 존재감을 드높이는 멧돼지나 고라니 같은 산짐승들로부터 논을 지키기 위함이었다. 산양이 논을 지킨다고 하니 의아해 하는 분이 계실 테지만, 아무도 없는 것보다는 누구라도 있는 게 낫다는 게 다울 아빠의 설명이었다. 그리고 지금껏 우리가 겪어 본 바에 따르면 순딩이(산양)는 결코 순딩이가 아니다.(이 말인즉 우리가 흔히 떠올리는 연약하고 순한 이미지의 산양이 아니라는 얘기다.) 한 번은 목줄이 끊어져 개집에서 탈출한 복실이가 순딩이 쪽으로 달려들었는데 그때 순딩이는 오히려 개를 뿔로 받을 기세로 역공을 펼쳤다. 복실이가 겁을 먹고 뒤로 물러설 정도로 말이다. 하여 다울 아빠가 순딩이를 논으로 파견한다 했을 때 누구도 순딩이의 안위를 걱정하지 않았다. 너무도 당연하게 “순딩이는 용감하니까”, “순딩이는 논을 지키고도 남지”, 그런 식으로 받아들였던 것 같다.

그런데! 추수를 마치기 직전의 어느 날, 순딩이가 큰 사고를 당했다. 산짐승(상처에 남아 있는 이빨 자국으로 봐서 멧돼지로 추정됨)과 사투를 벌였는지 목덜미와 엉덩이, 그리고 뒷다리 쪽에 심한 상처를 입은 것이다. 다울 아빠로부터 사고 소식을 전해들은 아이들과 내가 순딩이를 보러 달려갔을 때 순딩이는 얼굴이 퉁퉁 부어 있었다. 마치 커다란 풍선 인형이 된 것 같았다. 게다가 얼마나 기진맥진해 있었는지 아이들이 아무리 순딩이 이름을 불러도 대답조차 하지 않았다. 그래서 죽었느냐고? 아니, 아직 아니다. 다울 아빠가 지극정성으로 보살핀 덕분이었는지 순딩이는 일주일 만에 걷게 되어 제 발로 걸어 밭에 있는 제 집으로 돌아갔다. 왕성한 식욕도 되살아났다. 아무리 소독을 해도 여전히 상처 부위에 구더기가 들끓고 있었지만 워낙 잘 먹고 잘 싸니, 아무 문제 없을 줄 알았다.

하지만 이제 살겠구나 싶어서 오히려 마음을 놓고 있던 어느 날, 아침에 밭에 갔더니 순딩이가 죽어 있었다. 수숫대를 먹으려고 그랬는지 목줄 닿는 데까지 최대한 집 밖으로 걸어 나와 수수밭을 목전에 둔 상태였고 눈까지 부릅뜨고 있었다. “순딩아~! 잘 있었지?” 하고 인사하려던 나는 그 광경을 목격하고는 바로 집으로 달려왔다. 그리고 급하게 다울 아빠에게 그 소식을 전하려 했더니 내가 막 말문을 열려 하는 그 참에 다울 아빠가 먼저 말했다.

“혹시 순딩이 죽었어요?”

“헉, 어떻게 알았어요?”

"며칠 전부터 순딩이 가까이 가면 계속 썩은내가 나더라구요. 상처가 깊어서 안에서도 뭐가 썩어가고 있었던 것 같아요."

밖에 드러난 상처는 점차 나아지고 있어서 몰랐는데 안에도 큰 상처가 있었던가 보다. 그렇게 치명적인 상처를 입은 채로도 아픈 기색 하나 없이 먹고 또 먹는 모습을 보여 주다니 과연 순딩이답다고 해야 할까? 죽은 순딩이가 벌떡 일어나 “엄마~~~” 하고 나를 불러주기를 바랐지만 그런 기적은 일어나지 않았다.(순딩이는 정말 나를 ‘엄마’라고 불렀다. 그냥 울음소리와 나를 부르는 소리는 분명 달랐다.)

둘. 벌들도 떼로 죽었다.

사실 일주일에 한두 번씩 벌집 들여다보고 먹이를 챙겨주거나 방역(?) 조치를 하는 일은 너무나 힘들다. 벌 키운 지 두 달 정도 만에 꿀을 따먹을 때는 농사 중에 가장 보람찬 농사가 꿀 농사가 아닐까 목소리를 드높였지만 한여름을 지나면서 지쳐버렸다. 겨울에는 벌통을 잊어버리고 살아도 된다고 해서 얼마나 겨울을 기다렸는지....

그런데 내가 너무 일찍 벌통을 잊어버렸는가 보다. 벌들이 겨우내 먹을 식량이 충분한지, 보온 상태가 좋은지 확실히 살핀 상태로 벌통을 잊어버렸어야 했는데 대충 해놓고 손을 놓고 있었다. 사정이 그러하니 벌들이 무사할 리가 있나? 우연히 벌통 앞을 지나다가 벌통 앞에 죽어 있는 벌들을 발견하고 깜짝 놀라서 벌통을 들여다보았더니, 벌들이 한데 모여 몸을 벌집 속에 반쯤 밀어 넣은 채 화석처럼 굳어져 있는 것이다. 추위와 배고픔에 많이 시달렸던 것 같은 처참한 모습으로 말이다. 그렇게 나는 벌들의 떼죽음을 목격하였다.

셋. 복실이마저 죽었다.

(죽는 얘기를 연거푸 하려니 힘이 드네요. 여기서부터는 다음 회에 이어가겠습니다.)

|

정청라

인생의 쓴맛 단맛 모르던 20대에 누가 꿈이 뭐냐고 물으면 '좋은 엄마가 되고 싶다'고 대답했다. 하지만 막상 엄마가 되고 1년도 채 안 되어 좋은 엄마는커녕 그냥 엄마 되기도 몹시 어렵다는 사실을 깨닫고 '좋은 엄마'라는 허상을 내려놓았다. 그 뒤로 쭈욱 내려놓고, 내려놓고, 내려놓기의 연속.... 이제는 살아 있는 노래랑 아이들이랑 살아 있음을 만끽하며 아무런 꿈도 없이 그냥 산다. 아이를 기른다는 것은 '스스로 길이 된다는 것'임을 떠올리며 노래로 길을 내면서 말이다.

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>