[서공석 신부의 신학산책 - 마지막 회]

그리스도교 신앙에 맹목적으로 믿어야 하는 것이 하나 있다면, 하느님은 ‘돌보아 주고 가엾이 여기는’, 베푸시는 분이라는 사실이다. “아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 나도 여러분을 사랑했습니다. 여러분은 내 사랑 안에 머무시오”(요한 15,9)라는 말씀에 이어 “누가 자기 친구를 위해서 목숨을 내놓는 것보다 더 큰 사랑은 없습니다”(13)는 말씀이다.

“나는 여러분을 더 이상 종들이라고 부르지 않겠습니다. 사실 종은 자기 주인이 무슨 일을 하는지 모르기 때문입니다. 나는 여러분을 친구들이라고 불렀습니다. 내가 내 아버지에게서 들은 것을 모두 여러분에게 알려 주었기 때문입니다”(15).

하느님이 베푸신다는 사실을 전제하지 않고는 우리의 실존도 설명되지 않는다. 허무(虛無)의 심연(深淵) 위에 잠시 떠 있는 우리들이다. 우리를 기준으로 이 세상을 바라보고 하느님을 우리의 거래 대상으로 상상하지 말아야 한다. “나는 사람이 아니고 신이다”(호세 11,9). 이 말씀은 “내 아들 이스라엘이 어렸을 때, 너무 사랑스러워, 나는 이집트에서 불러내었다”(11,1)는 말씀으로 시작한다. 하느님이 하느님인 이유는 그분의 베푸심에 있다.

인과응보 사상을 청산하지 못하면, 우리는 복음을 왜곡한다. “잃어버린 아들의 비유”(루카 15,11-32)를 아들이 아버지를 찾아서 돌아온 공로가 있었다는 의미로 우리는 이해하려 한다. “나병환자 열 사람”의 이야기(루카 17,11-19)는 베푸심에 대한 감사에서 신앙체험이 발생한다는 것을 말하기 위함인데, 인과응보 사상으로 해석하면 돌아오지 않은 아홉 사람의 배은망덕을 비난하는 뜻으로 이해한다.

감사와 배은망덕에 대한 이야기로 이해하면, 복음은 이솝 우화 수준으로 격하된다. 많은 사람이 하느님의 베푸심을 받았지만, 그 베푸심을 신앙으로 발전시키는 사람은 적다는 말씀으로 이해해야 할 것이다. 베드로에게 약속된 “하늘 나라의 열쇠”(마태 16,19)를 우리는 잠그는 자물쇠로 쉽게 생각하지만, 율사들과 바리사이들이 사람들 앞에서 닫아 버린 하늘 나라를 여는 열쇠라는 것(마태 23,13)을 알아야 한다.

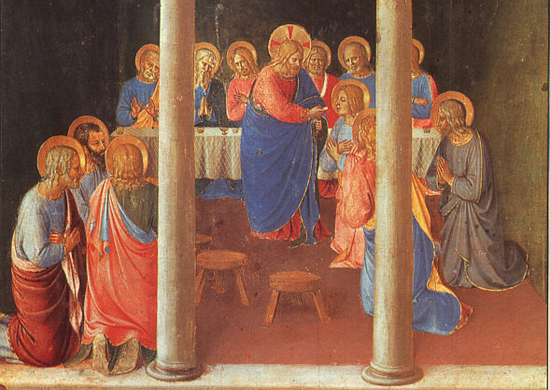

예수가 최후 만찬에서 남긴 성체성사는 나눔의 상징이다. ‘주는 몸’과 ‘쏟는 피’에 참여하는 사람은 자기도 주고 쏟아서 ‘돌보아 주고 가엾이 여기는’ 삶을 사는 것이다. 요한 복음은 이 성찬이 허례허식이 될 것을 두려워한 나머지, ‘제자들의 발을 씻기시는 예수’의 모습(요한 13,1-17)을 보여 준다.

발 씻기를 사양하는 베드로에게 예수는 “내가 당신을 씻지 않는다면 당신은 나와 같은 몫을 얻지 못할 것입니다”라고 말한다. 예수가 하신 일에 참여하는 것이 제자의 몫이다. 성체성사에 대해 실체적 변화(實體的 變化)만 강조하면, 성체성사의 상징적 의미는 상실된다. 실체적 변화는 기적이 아니다. 그것은 우리의 인식과 실천, 곧 놀이를 촉구하는 성사이다.

나눔은 또한 용서이기도 하다. 용서는 사람에게 새로운 미래를 주는 행위이며 사람을 살리는 행위이다. ‘이에는 이로, 눈에는 눈으로’ 하면, 세상에 몇 개의 이와 몇 개의 눈이 남았겠느냐는 것이 마하트마 간디가 한 말이다. 사람은 사람을 쉽게 죄인으로 낙인찍는다. “사실 죄인이지!”(루카 7,39)

용서는 하느님이 하시는 일이다. 우리에게는 쉽지 않은 일이다. 그러나 하느님이 하시는 일이기에 우리도 실천해야 함을 예수는 말씀하셨다. “일곱 번까지가 아니라 일흔 번을 일곱 번까지라도 하시오”(마태 18,22). 이 말씀에 이어서 ‘무자비한 종의 비유’(18,23-35)가 있다는 것을 알아야 한다.

성령이 주어진 공동체에는 용서가 있다. “성령을 받으시오. 여러분이 누구의 죄든지 용서해 주면 그들은 용서받을 것이요, 여러분이 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 남아 있을 것입니다”(요한 20,22-23). 율법은 죄인을 만들고 있었다. 예수의 복음이 선포되는 곳에 죄인은 사라진다는 말씀이다.

위의 말씀을 고해성사와 관련시켜 해석할 수 없다. 오늘의 고해성사 실천은 교회사 안에 출현한 여러 가지 형태 중 하나이다. 고해성사는 스스로 죄인이라 생각하고 많은 보속을 하려는 사람들에게 하느님이 용서하신다는 사실을 선포하기 위해 13세기에 만들어진 성사라는 사실을 잊지 말아야 한다. 그것은 자비하신 하느님을 선포하는 성사이다.

인간의 참다운 품위는 용서할 줄 아는 데에 있다. 부모가 자녀를 용서한다. 그 용서는 창조적이다. 그래서 자녀가 살고 자란다. 부부는 서로 용서하면서 가정의 품위를 보존한다. “하느님이 짝지어 주셨다”(마태 19,6)는 예수의 말씀은 두 사람 사이에는 자비하신 하느님이 살아 계시게 살라는 말씀이다.

하느님은 베풀고 용서하신다. 용서한다는 사실은 우리가 용서받았다는 것을 나타내는 징표이다. 베드로는 하느님이 용서하신다는 사실을 인정했을 때, 봉사직무를 받는다(요한 21,15-17). 우리가 있기 전에 하느님이 계셨듯이, 우리가 용서하기 전에 이미 용서는 있었다. 우리의 오늘이 있기까지 얼마나 많은 용서들이 있었는지를 생각하자. 그리스도인의 용서는 자기 안에서 발생하지 않고, 다른 분에게서 온 것이다. 그래서 용서는 나눔이다.

‘하느님은 원(圓)인데 그 원의 중심은 곳곳에 있고 그 원의 한계를 긋는 선은 아무 데도 없다.’ 하느님의 베푸심과 용서가 실천되는 곳에 하느님의 생명을 사는 하느님의 자녀들이 있다. 그 자녀들은 하느님을 알아볼 수 있는 중심들이다. ‘하느님의 선한 모습들’이고 ‘하느님의 뒷모습’들이다.

서공석 신부 (부산교구 원로사목자)

| * 이번 회로 서공석 신부의 ‘신학산책’ 연재를 마칩니다. 강의록을 연재할 수 있도록 제공해주신 필자께 감사드립니다. ―편집자 |

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>